2023.09.25 政策研究

第2回 「二元代表制」と「議員に求められる能力」

「議会の権限は大きい・より大きくできる・大きくなっている」「権限を使っていない残念な議会も」

自治体議会は大きな決定権を持っています。例えば、地方自治法96条1項は、必要的議決事件として「条例の制定改廃」「予算の決定」「決算の認定」「地方税の賦課徴収」「分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収」「一定の契約の締結」「一定の財産の取得又は処分」「損害賠償の額」等々を定めています。また、同条2項は、追加的議決事件として、1項に定めるもの以外にも、議会の議決事件を定めることができるとしています。追加的議決事件の例としては、総合計画の「基本構想」「基本計画」や「都市計画マスタープラン」「保健福祉医療計画」等々があります。これらのことは、先駆的議会においては、「制度」としても「運用(実態)」としても、権限をより大きくできること、そして、議会の権限が大きくなっていることを表しています。

また、議会改革・分権改革の取組みの成果は、議会の権限を大きくしたり、議会をより機能的にします。法改正に伴うものだけでも、「議案の提出要件の緩和」「議員定数の見直し(条例定数制度の導入)」「国会に対する意見書の提出」「政務調査費制度の創設」「常任委員会の数の制限の廃止」「定例会の招集回数の自由化」「専門的事項に係る調査制度の創設」「専決処分の要件の明確化」「議員定数の法定上限の撤廃」「議決事件の範囲の拡大」「通年会期制の導入」「議長への臨時会招集権の付与」「公聴会、参考人招致の本会議実施の法定化」「政務調査費から政務活動費への改正」「決算不認定の場合における長から議会等への報告規定の整備」「議会選出監査委員の選択制導入」等々があります。

ただし、権限が大きくなっても、「増えた権限」を活用していなかったり、そのために必要となる他の自治体(市民・議会・行政)等への「参照(相互参照)」を行っていない議会もあるようです(議会の二極化)。このような議会は、残念な議会です。

二元代表制は自治体議会と自治体行政の関係だけではない、市民が関係している

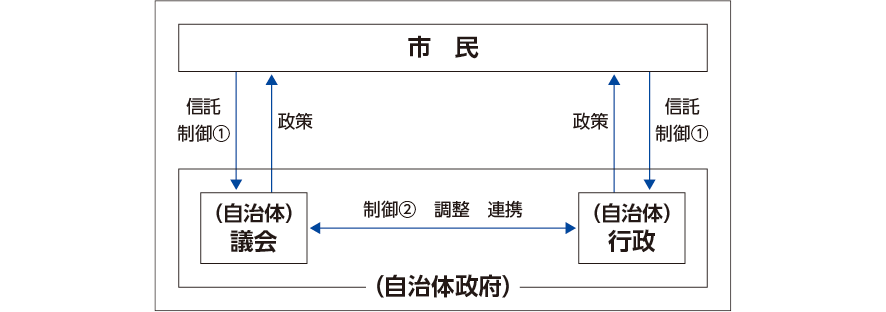

二元代表制は議会と行政の関係だけではありません。そこには、図1に示すように市民が関係しています。市民は、議会や行政に信託すると同時に、議会や行政を制御(①)〈=市民制御〉します。その上で、議会と行政が制御(②)〈=自治体政府内相互制御〉・調整・連携する仕組みが二元代表制です。

そのうち市民制御は、二元代表制も民主主義(民主制)における代表民主制の一形態ですので、市民〈=被治者〉が政治家(議員・首長)〈=為政者〉を民主的に制御する必要があることから当然といえるものです。このような制御がなければ、「被治者と統治者の同一性」という民主主義の基本的考えが成り立たなくなるからです。

(注)①は市民制御、②は自治体政府内相互制御を表す。

出典:筆者作成

図1 二元代表制における「市民と自治体政府(議会・行政)の関係」