2023.09.25 政策研究

第2回 「二元代表制」と「議員に求められる能力」

元・大和大学政治経済学部教授 田中富雄

本稿では、「二元代表制」や「議員に求められる能力」と、これらに関する事項等について再考します。そして、その上で政策過程において、これらの言葉を発するときの「自治体議員の発言に期待される含意と政策」について考えたいと思います。

「二元代表制」の根拠、二元代表制の「強じん性」と「ぜい弱性」

大日本帝国憲法(明治憲法)では、地方自治についての規定はありませんでした。地方自治についての憲法上の規定は、第二次世界大戦後の1946年11月3日に公布され、1947年5月3日に施行された日本国憲法によって、初めて位置付けられるまで待つことになりました。

日本国憲法では、第8章地方自治(92条~95条)のうち93条で、議事機関として議会を設置することや、議員や首長の直接選挙が実施されることとなりました(表1参照)。また、同日付けで地方自治法も施行されています。これらのことにより、日本の地方自治制度が市区町村や都道府県において「二元代表制」をとるに至ったのです。

第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

表1 日本国憲法93条

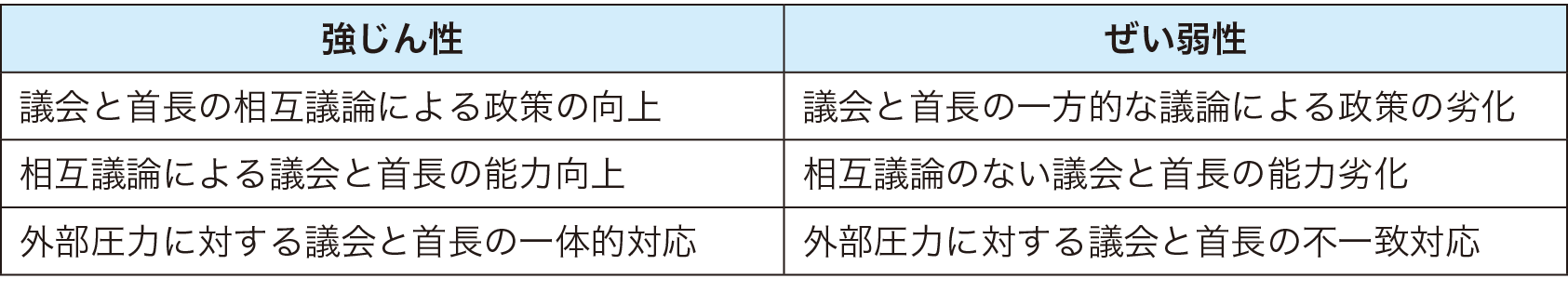

なお、二元代表制には、「議論と政策」「議論と能力」「外部圧力と対応」の視点から見ると、表2に示すような強じん性とぜい弱性があります。

出典:筆者作成

表2 「議論と政策」「議論と能力」「外部圧力と対応」の視点から見た二元代表制の「強じん性」と「ぜい弱性」

つづきは、ログイン後に

『議員NAVI』は会員制サービスです。おためし記事の続きはログインしてご覧ください。記事やサイト内のすべてのサービスを利用するためには、会員登録(有料)が必要となります。くわしいご案内は、下記の"『議員NAVI』サービスの詳細を見る"をご覧ください。