2023.08.25 政策研究

第41回 協調性(その4):広域行政

下からの広域行政

自治体間の協力方式である一部事務組合・広域連合や協議会などが、自治体間の協調に利用されていることは、前回(第40回)において触れたところである。論理的には、こうした協力方式は、必ずしも近隣の連続した区域である広域を対象にする必要はない。離れた遠隔の市区町村間での協調でもよい。しかし、多くの場合、一部事務組合などは近隣の市区町村間で結成されるため、しばしば事務の共同処理と広域行政は、ほぼ同じ意味で理解される。

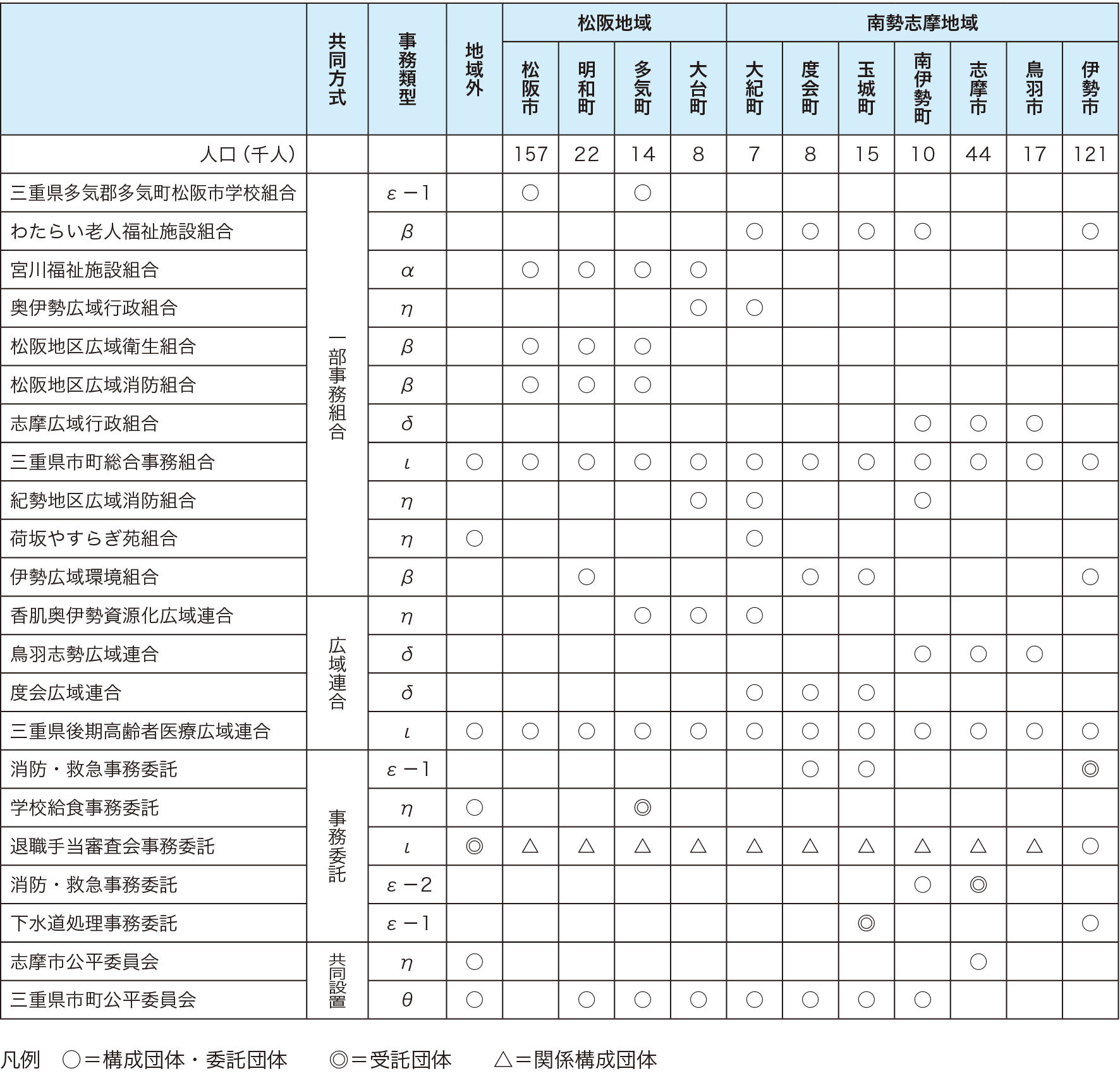

広域行政は、個々の市区町村の判断と意思の合致によって成立するものであるから、広域の区域あるいは圏域は、それぞれの事情ごとによって多様であり得る。したがって、例えば、一部事務組合の構成団体のあり方も多様である。つまり、近隣の広域・圏域を構成するA市、B町、C町、D町、E市、F町、G村という市町村があるときに、広域行政はA、B、C、D、E、F、Gを包括する一部事務組合が一つであるとは限らない(表1)。

事務αについては、広域の全体で共同処理するとしても、事務β(-1・2)については一部団体(C、E、F)が離脱していることもある。また、γについては二つの広域圏域に分割されているかもしれない。あるいは、A市を中心市とする広域圏において、A市は事務δ(デルタ)を単独処理できるため、中心市以外の周辺市町村BからGで広域行政がなされることもあろう。あるいは、事務ε(イプシロン)については、中心市Aの吸引力によって引き付けられるB町とは中心市と広域行政を行えるが(ε-1)、そうでないCからGは独自の広域行政をせざるを得ないかもしれない(ε-2)。

表1

多数の市区町村間の組合せであるから、論理的には実に多様な可能性がある。例えば、7市区町村であれば21通りの組合せがあり得る。現実には、地理的な近隣区域は連続的に半無限に広がりうるので、さらに理論的な可能性は多い。現実に存在する広域行政の数は限られているとしても、整然とした広域行政が成立するとは限らない。

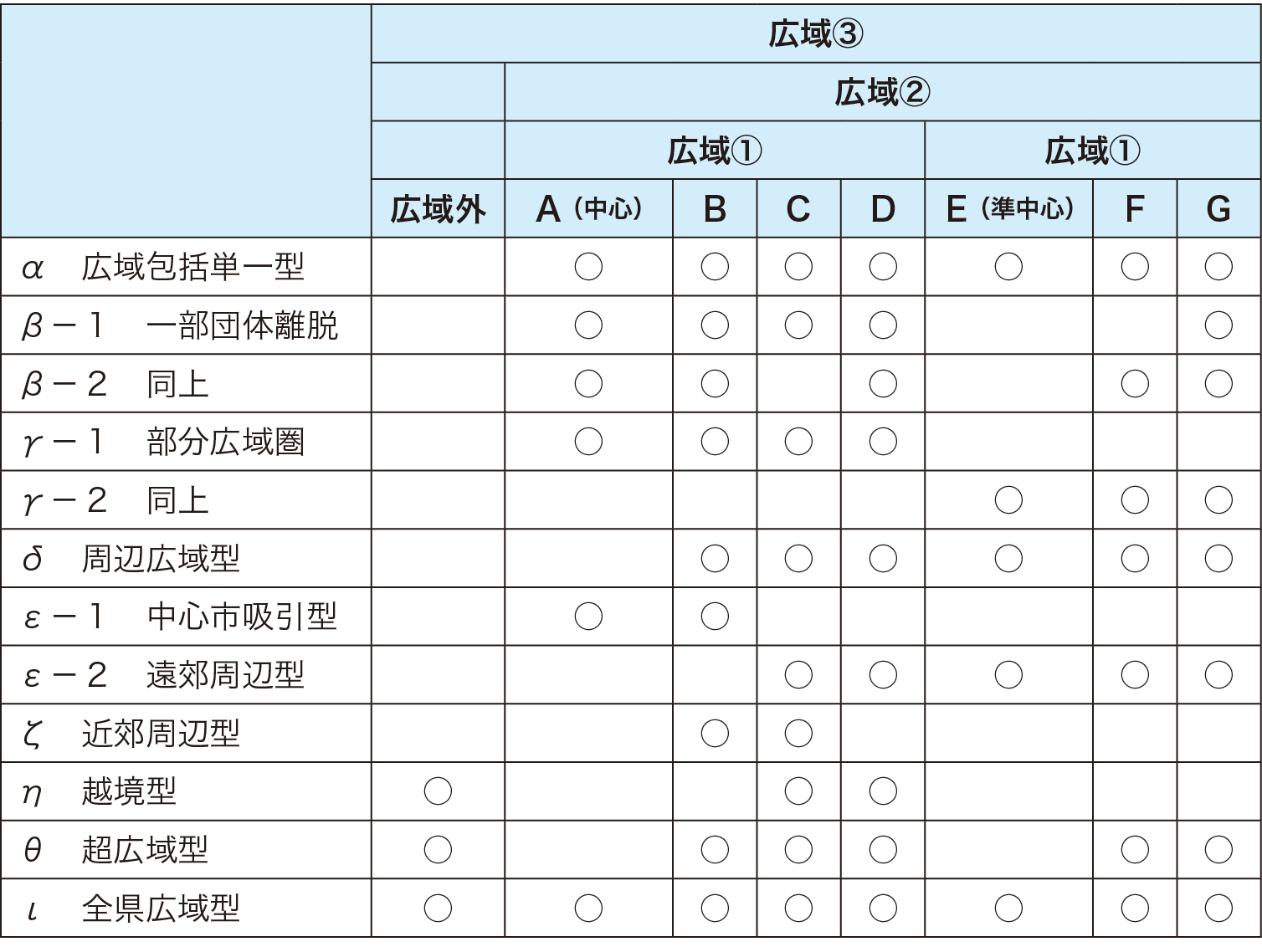

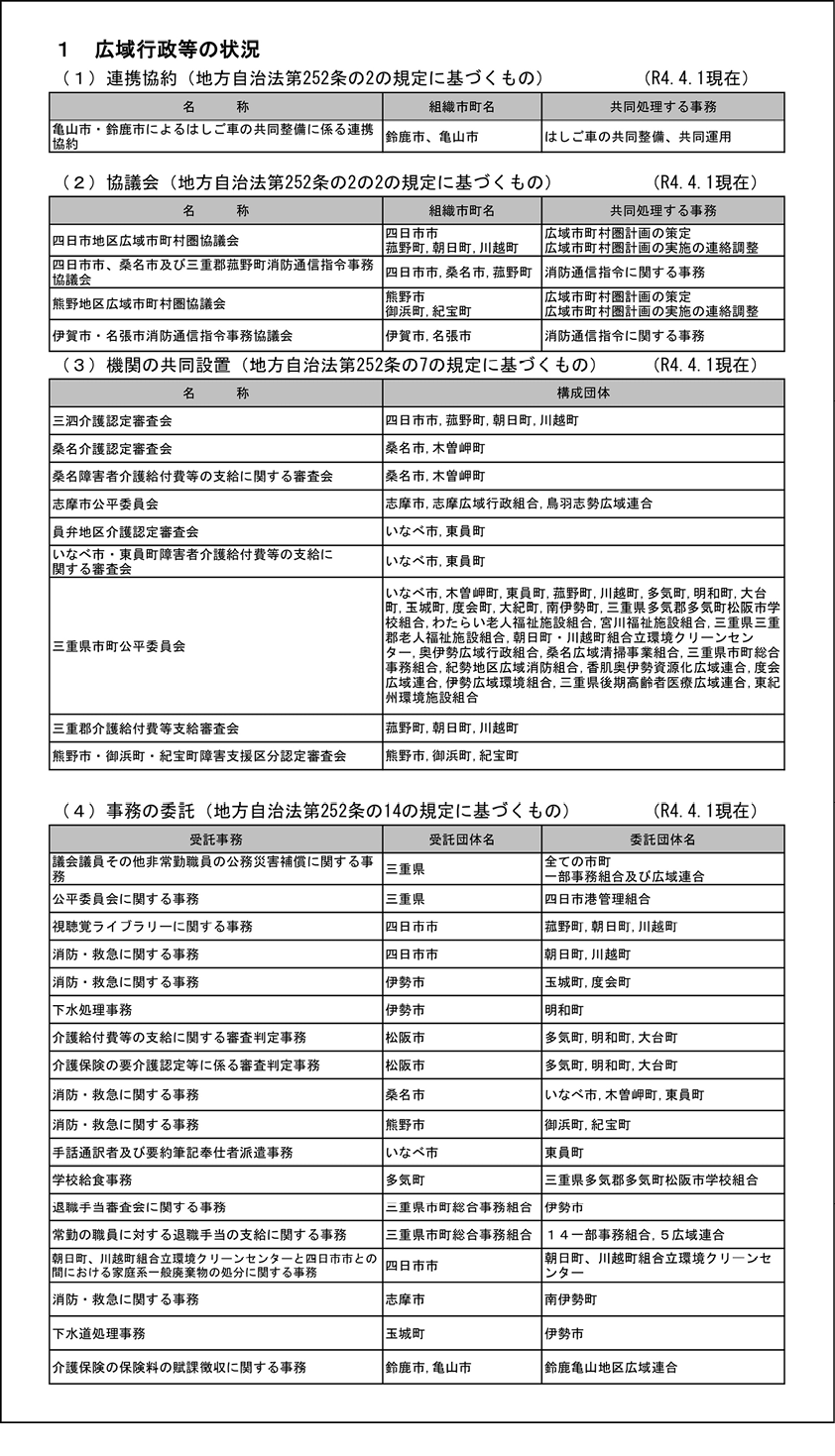

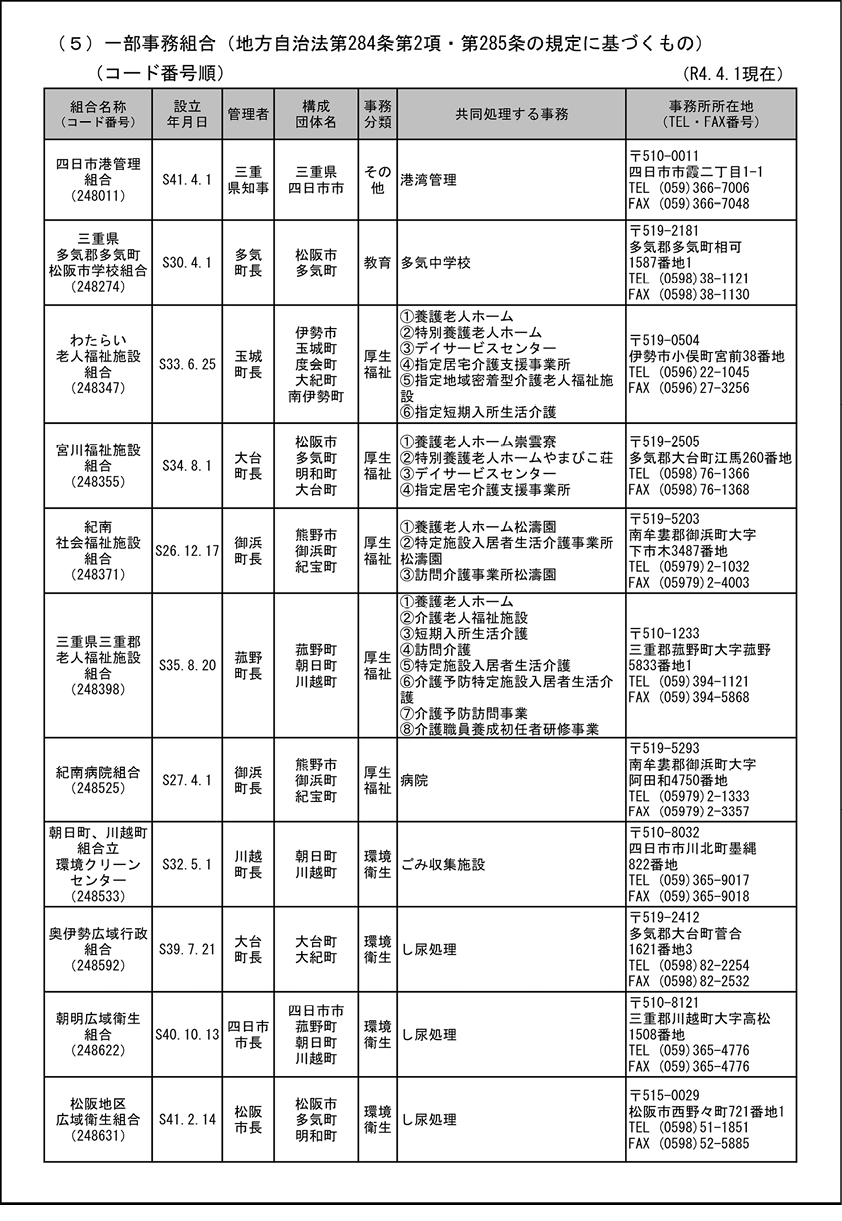

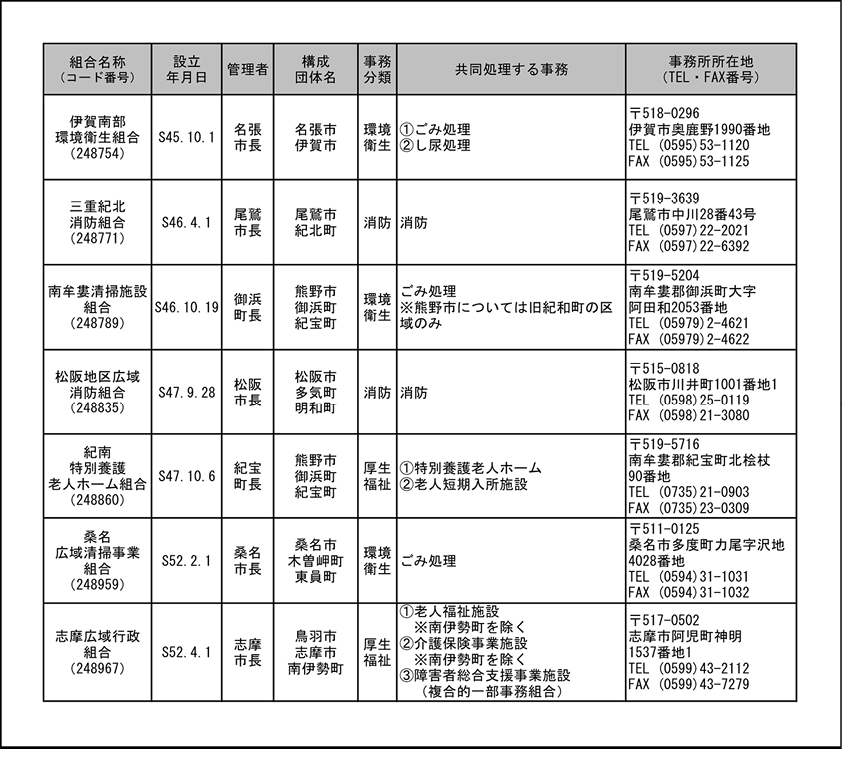

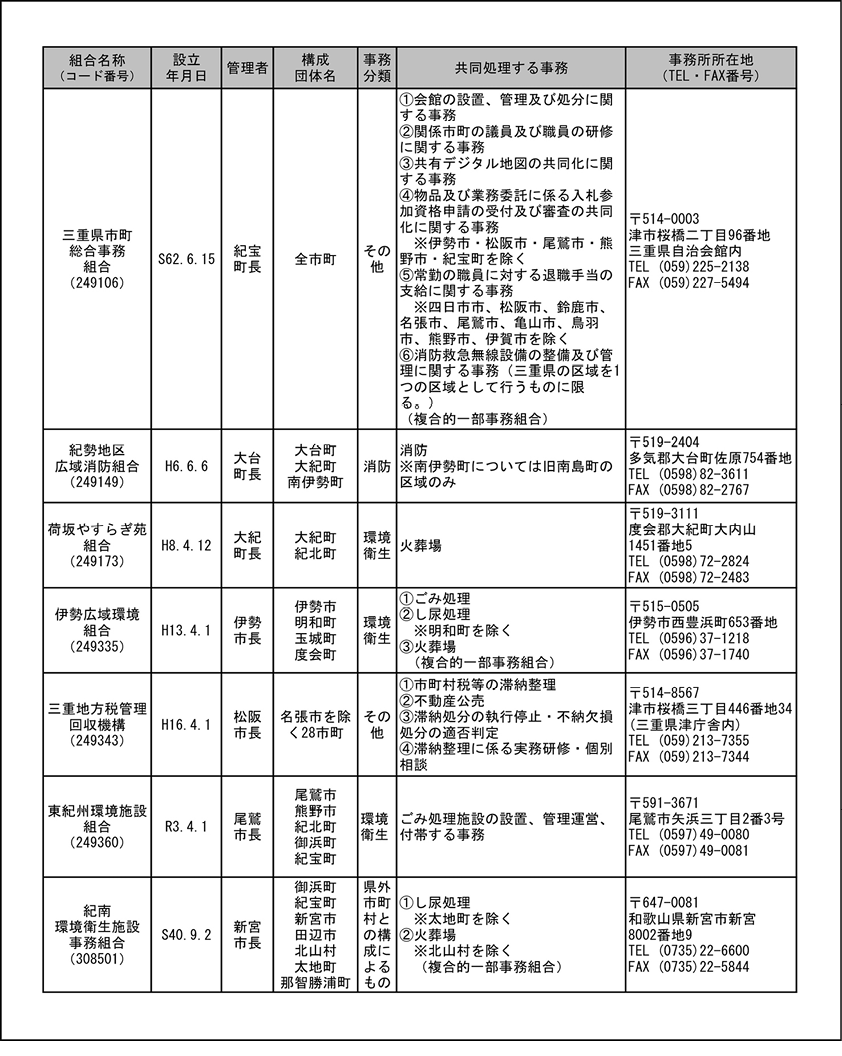

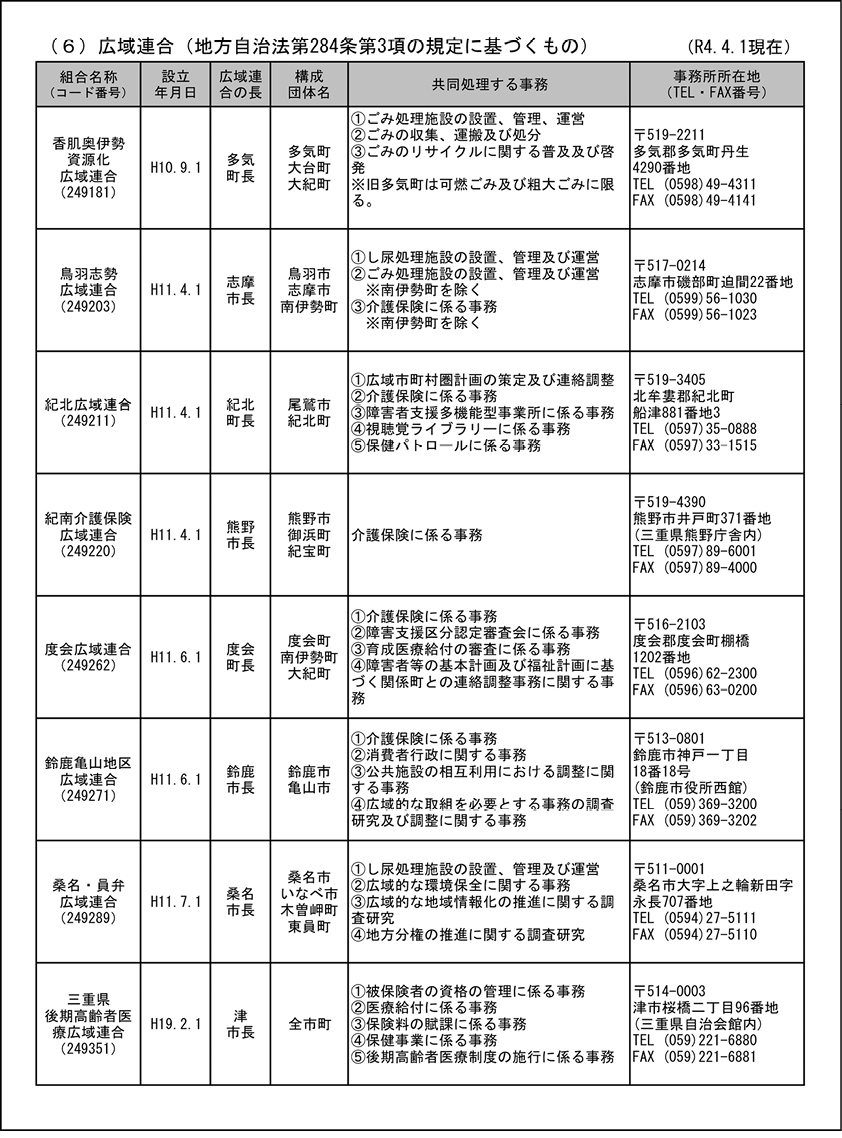

例えば、三重県内の広域行政又は事務の共同処理の状況は、表2のとおりである(2022年4月1日現在(4))。全市町(三重県の場合には村がない)を構成団体とする三重県市町総合事務組合・三重県後期高齢者医療広域連合は、広域の範囲が県域と同一化しているが、それ以外は、県域内の部分をパッチワーク的に構成している。さらに、細かく松阪地域・南勢志摩地域で見れば、表3のとおりである。

表2

表3