2023.08.25 政策研究

第41回 協調性(その4):広域行政

東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授 金井利之

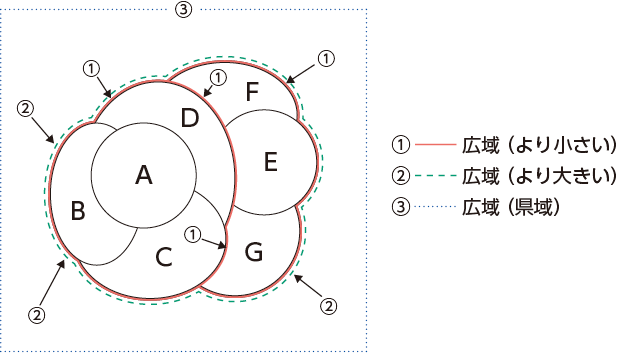

近隣区域としての広域

自治体間の水平的協調は、通常は近隣の市区町村の間で進められる。市区町村はそれぞれ区域を持ち、そうした複数の近隣の市区町村が協調すれば、その区域は個々の市区町村より連続的に広いものとなる。個々の市区町村の区域を包括して広い区域を、しばしば「広域」と呼称してきた(図1)。都道府県が広域自治体と呼ばれるのは、まさに、個々の市区町村の区域を包括した広い区域が、都道府県の区域だからである。

もっとも、世間的に「広域」と呼ばれるのは、市区町村の区域より広く、都道府県の区域より狭い、中間のレベルの区域のことが多い。「広域圏」や「圏域」と呼ぶこともできるし、「○○地域」や「○○地方」でもよい。もっとも、「地域」や「地方」は、自治体一般に使われることもあるから、特定の広さを示す地理的名称が付かなければ、「広域」を表すようには見えないだろう。さらに、「地域」は単なる空間区分ではなく、区域と人間の複合体を意味していることもある(連載第22回「区域性(その2)」2022年1月28日号)。また、「地方」は、都道府県より広い区域を示すことがあるので、ここでの広域とは異なることもある。

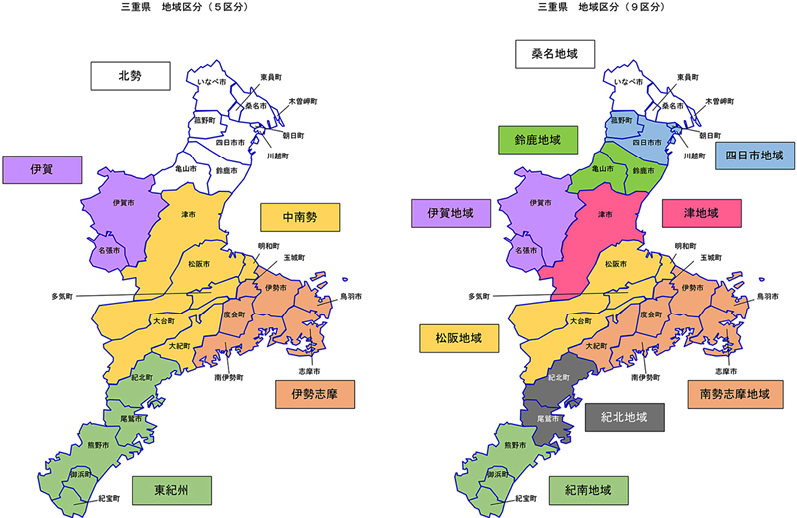

例えば、三重県は「近畿地方」とか「東海地方」にある、などという場合には、三重県の区域より広いのが「地方」である。三重県内で県と市区町村の中間の区域は地域であり、例えば、北勢、伊賀、中南勢、伊勢志摩、東紀州の5地域に区分されることがある。また、9地域に区分されることもある(図2)(1)。地理的に広範・遠方の東紀州が紀北・紀南の2地域に区分され、人口の多い北勢・中南勢が分割され、桑名地域・四日市地域・鈴鹿地域・津地域(津市域のみ)・松阪地域となっているためである(2)。

図1

図2

ちなみに、三重県の場合には、一国一県ではなく、旧国では、伊勢国・志摩国・伊賀国の全域と、紀伊国(当初は熊野国)の一部の、計4国より構成される。郡は旧国より狭い範囲であるから、さらに多数である。例えば、三重県の場合には、1889年段階では、伊勢国に桑名郡・員弁郡・朝明郡・三重郡・鈴鹿郡・河曲郡・奄芸郡・安濃郡・一志郡・飯高郡・飯野郡・多気郡・度会郡、志摩国に答志郡・英虞郡、紀伊国に北牟婁郡・南牟婁郡、伊賀国に阿拝郡・山田郡・伊賀郡・名張郡があったという(3)。現在の地理上の郡は、町村の区域より広く(又は同じで)、市は含まないから、市町村合併で町村が減ると、郡の区域は減少し、飛び地になり、あるいは、郡自体が消滅する。現在の三重県には、桑名郡・南牟婁郡・北牟婁郡・三重郡・度会郡・員弁郡・多気郡しかない。