2023.08.10 政策研究

第1回 自治体の定義、自治体と議会の関係、自治体における主なアクターの特性、という発言に期待される含意と政策

本連載では、「自治体」「自治体政府」「(自治体)議会」「(自治体)行政」などを使用

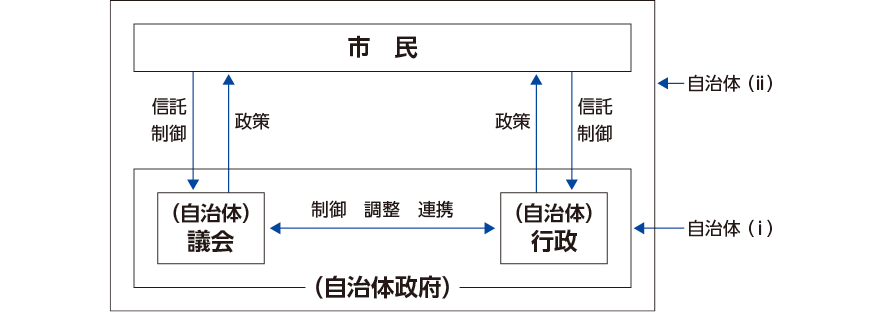

ちなみに、これまで本稿以前において筆者が使用した「自治体」という言葉には、文脈にもよりますが、〈自治体政府=自治体の議会と行政〉を意味(意図)する場合(ⅰ)と、〈市民+(自治体政府=自治体の議会と行政)〉を意味(意図)する場合(ⅱ)の2通りがありました。また、議会と行政の片方だけを意味する場合には、それぞれ「自治体議会」「(自治体)議会」、「自治体行政」「(自治体)行政」と呼称していました(図2参照)。本連載においても、基本として、このような用語法によることを想定しています。

出典:筆者作成

図2 「市民と自治体政府(議会・行政)の関係」及び二つの自治体のイメージ

日本は「都市型社会」ではあるが、本当に分権型社会に向かっている状況なのか?

繰り返しますが、私たちの社会(=日本)は、人々の暮らしが〈政策・制度〉ネットワークに支えられて初めて成立する「都市型社会」です。「都市型社会」は、土山希美枝がいうように、「都市部の」社会ではないことに注意する必要があります。かつて「都市装置」といわれた電気・ガス・水道が今日「ライフライン」といわれることが示しているように、人々の暮らしが〈政策・制度〉としてつくられた環境によって成り立つ社会を、「都市型」社会と呼んでいます(松下 1991:18-35)(土山 2023:111、133)。このように説明されると、「都市型社会」という言葉の意味を理解できるでしょう。「都市型社会」を維持するためには、そのための〈政策・制度〉ネットワークが、社会のグローバル化に伴って、より複雑化・拡大化することが求められます。

では今日は、分権型社会に向かっている状況といえるでしょうか。1990年代以降は地方分権の歩みが急激に進み、2000年には「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(地方分権一括法)」が施行されました。他方、見方によっては市町村合併や総合戦略など分権の阻害要因として働く事象も見られました。

これらを全体的に見ると、短期的には問題の少なくない国による市町村合併や総合戦略などの自治体誘導があっても、長期的には地方分権が進んでいるといえます。すなわち、今日の日本は分権型社会に向かっている状況にあるといえます。例えば、議決対象の拡大や通年議会の選択肢など度重なる地方自治法の改正を、国に働きかけ、なしえたことは、自治体の力量・分権の可能性を高めてきたといえます。自治体が力量を高め分権を進めれば、また自治体が分権により力量を高めれば、国から分権の阻害要因として働く政策が示されようとも、自治体はそれを乗り越え、適切な判断をすることができるでしょう。