2023.07.25 政策研究

第40回 協調性(その3):共同処理

事務の共同処理と協調性

事務の共同処理が暗黙の前提にしているのは、自治体間で「共同」が成り立っていることであり、政府間での協調性が存在していることである。垂直的政府間関係であれ、水平的政府間関係であれ、共同の事務処理は、政府間での対立・紛争があるときには、難しい。

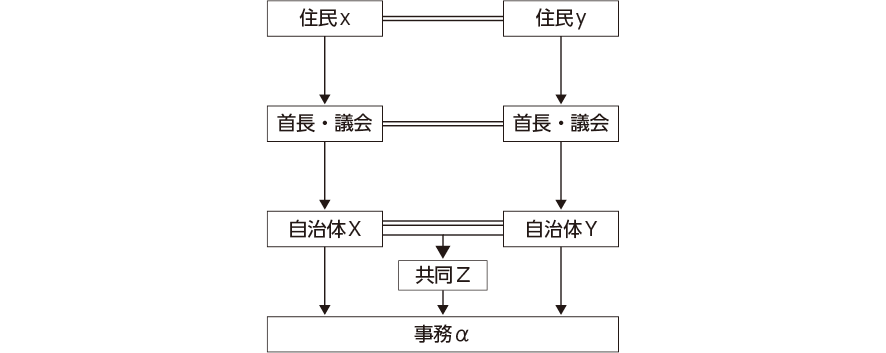

自治体Xと自治体Yの意向が同じということは、理念的には住民xと住民yの意向が同じということである。したがって、住民xの意向は、自治体Xとも自治体Yとも乖離(かいり)していない。それゆえ、事務αについて、自治体Xで処理しようと、自治体Yで処理しようと、共同の団体又は機関で処理しようと住民xの民主的統制は確保される(図3)。

図3

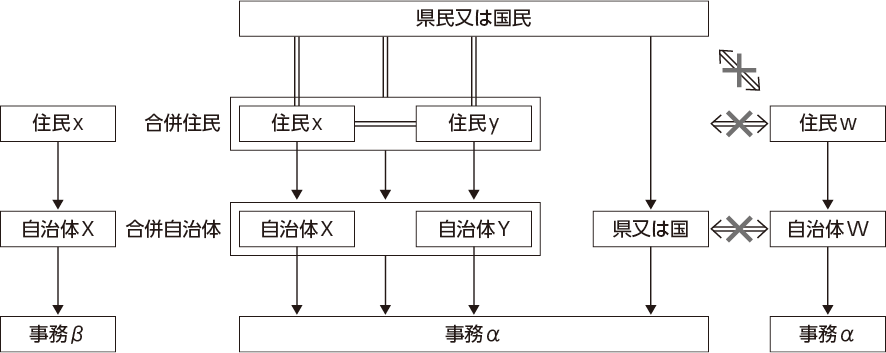

もっとも、住民xと住民yが同じ意向を持つ、つまり、もっと一般化していえば、市民と県民や国民が同じ意向を持つならば、当該事務αを自治体X、Yで処理しなければならない意味はないかもしれない。自治体X、Yが合併して事務処理することもできる。全県一律又は全国一律の事務処理もできる。しかし、ここまでの一般化は過剰である。自治の妙味は、自治体間・住民間の意向の差異を反映できることであるが、事務の共同処理ではそれが支障になる。事務の共同処理は、あくまで住民xと住民y、あるいは、自治体Xと自治体Yの意向が同じ事務αの範囲で限定すればよい。自治体Xと自治体Yの意向が異なる事務βについては、共同処理をすべきではない。また事務αについて意向が異なる住民wあるいは自治体Wとは、事務αの共同処理をしなければよい(図4)。

図4

また、仮に、市民・県民・国民の意向が、現時点で大まかに同じであるとしても、全ての事務を国に返上するのが合理的とはいえない。将来的には市民の意向は変わりうる。さらに、事務処理の臨機応変な運営には、住民に身近な自治体の方が、あるいは、規模の限定された自治体の方が、効果的・効率的なことはある。補完性の原理からいっても、自治体ができることは、自治体で処理すべきであろう。

事務の共同処理と意思の不一致

自治体間の協調性が存在しないときに、事務の共同処理はどうなるであろうか。

共同処理を始める前に自治体間で意見対立があれば、そもそも、事務の共同処理が始まらない。その限りで、各自治体の民主的統制が確保される。

効率性などの観点から、事務の共同処理を促進したい立場からすれば、各自治体が参加拒否権を持つのは桎梏(しっこく)要因であり、強制的に事務の共同処理を進めたいと思うかもしれない。しかし、強制された事務の共同処理は、要するに、反対した自治体の意向に反する事務処理が予測されるので、民主的統制を阻害するものである。

民主的統制に反しない範囲で、共同処理を進めることが正当化されるのは、住民xが共同処理を求めているにもかかわらず、自治体Xの為政者(首長・議会)が抵抗しているときである。このときに、推進派は住民xの意向を錦の御旗に掲げて、自治体Xの為政者を無視して、共同処理の強要を目指すかもしれない。しかし、それは邪道である。あくまで、住民xの意向に自治体Xが従うようにさせ、その結果として共同処理を進めるのが本道である。

むしろ問題になるのは、事務αの共同処理が始まった後に、自治体間の意思の不一致が表面化してきたときである。一部事務組合・広域連合(Z)の場合には、構成自治体との意思の不一致として表面化するが、実態は、構成自治体間X、Yでの意思の不一致である。自治体Xと自治体Yが対立するときには、事務の共同処理を続ければ、住民xの意向は事務αに及ばなくなる。

対立が解消すればよいのだから、自治体Xと自治体Yの間の「外交」交渉で合意形成と妥協をすればよいともいえる。第三者による紛争処理という方式もありえよう。もっとも、妥協の結果は、要するに住民xと住民yの意見の加重平均のようなものであり、もともとの住民xや住民yの意向ではない。したがって、そこには意思の歪(ゆが)みが発生する。もちろん、自治体X、Y間の「外交」交渉の結果を、それぞれの住民x、yに対して為政者が説得して、住民の意向を変えさせれば、民主的統制を回復した外観はつくれる。しかし、住民が為政者を統制したのではなく、為政者が住民を統制したという、民主的統制の反転ともいえよう。それゆえ、単に自治体間で合意形成がなされて、自治体間・為政者間・住民間の意思の一致が回復されればよいというものではない。

そのため、最終的には、事務の共同処理はいつでも解消できることが、民主的統制のためには必須である。もっとも、自治体Xが自治体Yと共同の事務処理をするのは、共同処理せざるをえない事情があるからであり、自らの意向が通らないからといって、簡単に解消できるものではない。そもそも、解消できるぐらいならば、最初から共同処理をするまでもない。そのため、制度的・法制的・理念的に解消できるということと、実態的・事実的・現実的に解消できることとは、同じではない。