2023.06.26 政策研究

第39回 協調性(その2):垂直的協調

東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授 金井利之

対等・協力関係の理念

国・都道府県・市区町村の間で、政策や事業実施について、見解や方向性の不一致・相違・対立・紛争が表面化しない場合には、垂直的協調性があるように観察されることがある。しかし、前回(第38回)述べたように、こうした表面的な一致は、必ずしも通常の語感での協調性を意味するとは限らない。表面的な一致の存在は、あらかじめ異論を表面化させないぐらいの権力的統制が行き渡っている状態かもしれない。あるいは、表面的な一致の達成は、相手方を屈服させる権力的統制の成功の結果によって生まれた状態かもしれない。

世紀転換期の第1次分権改革(1995年~2001年)は、国と自治体の関係を、上下・主従の関係から対等・協力関係に改めることを目指したものである。その意味で、第1次分権改革は、国と自治体の間で、あるいは、都道府県と市区町村の間で、紛争や対立が生じることを、特段に推奨したわけではない。むしろ、国・都道府県・市区町村が、権力的に非対等な上下・主従関係で協力するのではなく、対等な関係の中から協力することを目指したものである。ただし、上記のとおり、結果として生じた協調性は、統制によってもたらされたのか、協力によってもたらされたのか、にわかに鑑別がつきにくいところがある。

したがって、第1次分権改革が成功・失敗したかの鑑別も、実は極めて難しい。対等関係が観察できるのは、対立・紛争関係が継続できている状態ではあるが、それは、対等・協力関係が失敗したことを立証するだけである。反対に、協調関係の継続は、対等・協力関係を保証するわけではない。むしろ、非対等の上下・主従関係が継続しているがゆえに、下・従である自治体が協調せざるを得ないだけかもしれない。

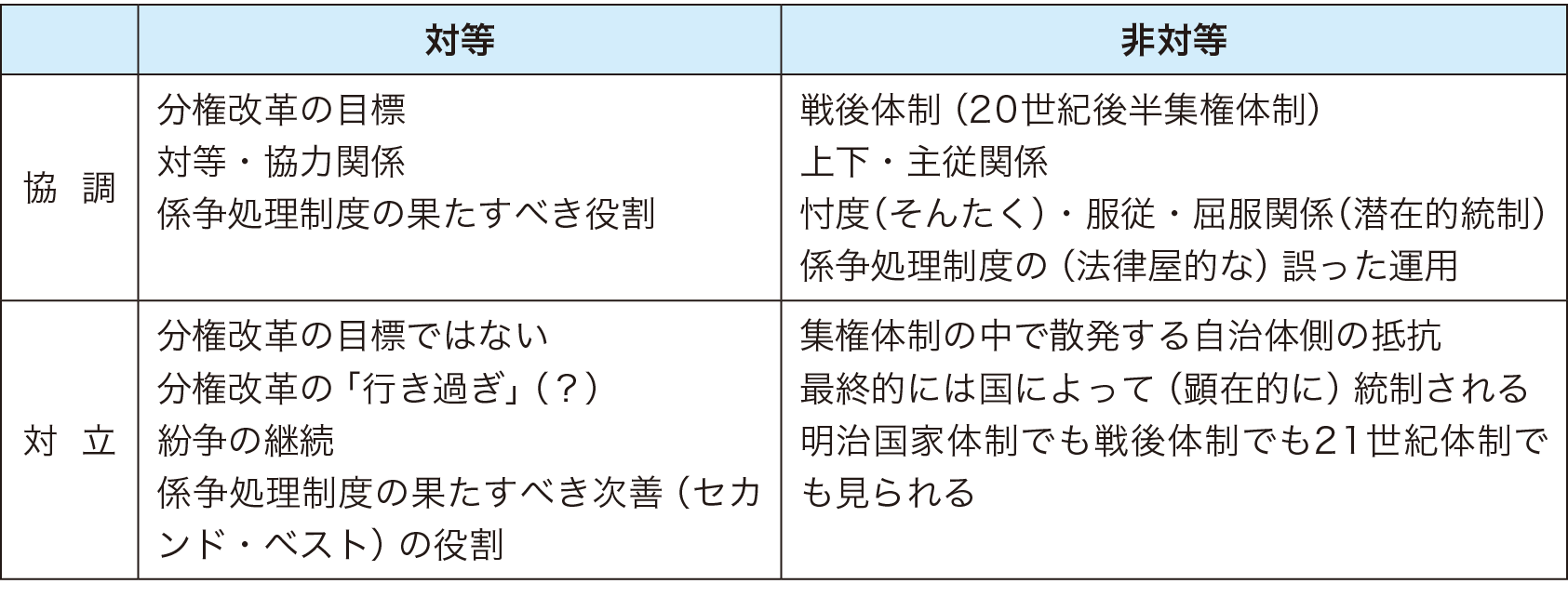

表 国と自治体の関係

係争処理制度

もちろん、世紀転換期の第1次分権改革は、国・都道府県・市区町村間で紛争が生じないと、予断を持っていたわけでもなく、また、紛争発生を予防する手段を講じることを目指したわけでもない。むしろ、20世紀後半の垂直的協調が、実態としては、国の行政(各省庁)や政治(利益誘導政治)などによって、集権的な垂直的統制の結果として生じていたという判断がある。紛争予防を強調することは、結果として、従前からの上下・主従関係の受容を、あるいは、紛争を顕在化させないで行政内部で隠微に解決することを、自治体側に求めることになりやすい。

それゆえ、分権推進側としては、結果として、紛争は避けられないという判断ではあった。そこで、第三者機関という、対立する両当事者とは異なる主体によって、紛争を裁定するアイデアを提唱した。第三者機関ならば、対立する両当事者を対等に扱うことができるだろう、というものである。これが、第三者機関を通じて最終的には裁判所の判断を仰ぐ、係争処理制度となった。そして、係争処理制度を通じて、国・自治体間の対等性を維持しながら、係争状態が生じても、協調をもたらそうというものである。