2023.05.12 まちづくり・地域づくり

第3回 持続発展可能なまちづくりを実現する「活動人口」②~自分たちのまちは、自分たちでつくる~

(2)価値共創

流山市では、新住民と既存住民のイベント企画の開催を支援するなど住民間の価値共創を促している。鎌倉市は、市民自治の確立を基本理念に掲げ、Fab Labなどの具体的な事業を通して市民・NPO・企業・教育機関等、様々なステークホルダーとの共創関係を築いている。神山町は、レジデンス事業を軸に域外の文化や変化を受け入れ、新住民と既存住民の積極的なプロジェクトが実施されている。

この「価値共創」には、「偶発性」が作用している。価値の創造とは、絶え間ない変化であり、これらを起こすことができるのは、多様なアクターの存在である。

Robert F. LuschとStephen L. Vargoは、マーケティング理論であるS-DL(サービス・ドミナント・ロジック)において、「価値は一個人が何もないところから生み出すのではなく、集団生活における交換を通じて資源を統合することによって共創される」(R. F. Lusch & S. L. Vargo 2014、庄司・田口訳 2016)としている。

まちづくりにおいても、このアクターの営みが資源統合されることによって価値共創が起こっていく。この価値共創を誘発するのは偶発性である。偶発性とは、非同質的なものがぶつかり共存し合う状況を指す。どのような文脈を持ったアクター間において、どのような価値が共創されるのか、そこには、偶然という要素が含まれている。

しかし、これらの偶然が発生するという事象は意図的につくることができる。「偶然」は設計できないが、価値共創の誘因である「偶然が起きる」ということは設計して起こすことができるのである。

この偶発性を高めるために、地方自治体は、価値共創が偶発する機会の創出や場の形成を積極的に設計する必要があるだろう。

(3)自分ごと化

流山市では、住民が始めた活動ややりたいこと、そのニーズを見逃さずに住民の活動を応援することで、住民の自分ごと化が顕在化している。鎌倉市では、Fab Lab事業を通して「自分たちの使うものを、使う人自身がつくる文化」を醸成することを目指している。神山町では、レジデント事業で呼び込んだ域外の人材や既存住民が活躍しやすい土壌が築かれており、活動を通して、まちの自分ごと化が促進されている。

この「自分ごと化」には、「シビックプライド」と「エンゲージメント」が作用している。まちづくりに関する活動でのアクター間での価値共創を通して、住民は、シビックプライドが高まり、関係人口などの外部人材はエンゲージメントが高まることで、当事者意識が生まれ、まちを自分ごと化するのである。自分のまちと捉えることで、本気になるし、活動も活発になる。さらには、周りの人を巻き込み、まちに資本を呼び込んでくることも期待できる。

この自分ごと化を高めるために、地方自治体は、地域資源を生かした交流と対話の場を設計する必要があるだろう。

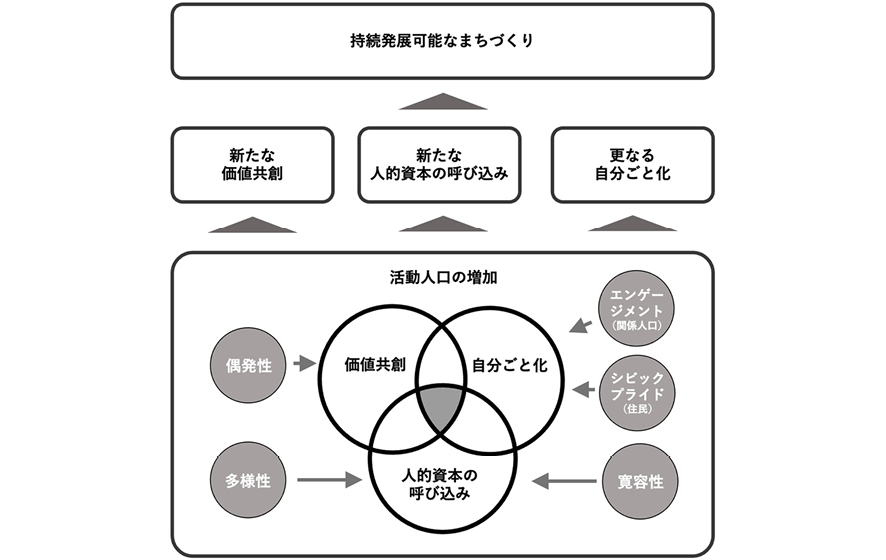

これらの概念を図にすると、図2のようになる。

図2 活動人口の創出に必要な3要素の概念図

このように、活動人口の増加には、「人的資本の呼び込み」、「価値共創」、「自分ごと化」の3要素が必要である。

そして、それら3要素には、「偶発性」、「多様性」、「寛容性」、「シビックプライド」、「エンゲージメント」の五つの事柄が作用している。

さらに活動人口の増加は、新たな価値共創や新たな人的資本の呼び込み、更なる自分ごと化をつくり出す。この連鎖がまちに新たな価値を創出し、持続発展可能なまちづくりにつながっていくのである。