2023.04.25 政策研究

第37回 競争性(その6):垂直的競争

垂直的競争と水平的競争

もっとも、政策競争に決着がつかなければ、いつまでたっても、意思決定できない平行線が続くおそれがある。XとYの間では、政策論争に軍配を上げる主体がないからである。理屈上は、裁判所のような第三者機関があり得る。しかし、裁判所は法的決着をつけるだけで、政策論争の行司役にはなれない。あえていうならば、政策専門家による裁定や、メディアによる評価などがありうるかもしれないが、いずれも充分な民主的正当性を持っていない。漠然とした「世論(public opinion=公衆意見)」に委ねることもありうるが、「公衆(public)」とは誰なのか、「世論」の行方を誰が解釈するのか、という問題に移るだけである。結局、実在の住民が判断するしかない。

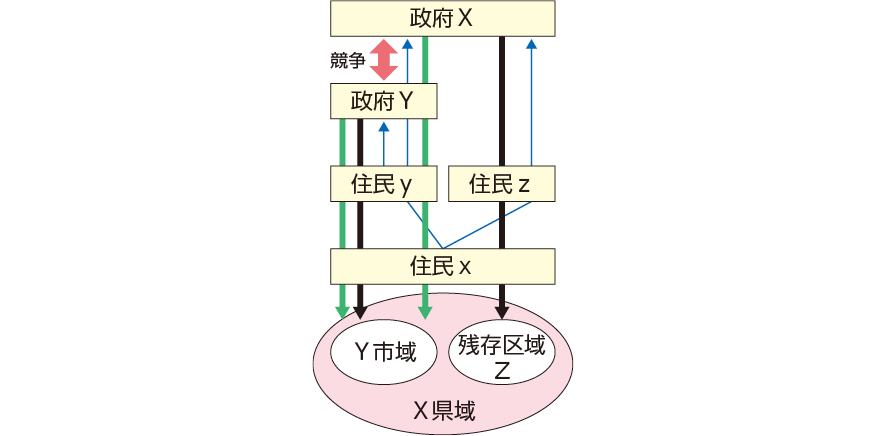

Xの住民xがXの政策を支持し、Yの住民yがYの政策を支持するならば、住民による決着はつかない。Xは広域団体であるから、住民xとは、要するに、住民yと住民z(=x-y)とから構成される(図)。yがYを支持しているにもかかわらず、xがXを支持するとは、要するに、Xに対して住民zの支持があるということである。つまり、yとzという別の住民集団が、それぞれ異なる政策指向を持って、水平的競争をすべきところが、実は垂直的競争に現れているだけともいえる。

図

このように見るならば、垂直的競争は水平的競争の一種である。水平的競争に意義があるならば、垂直的競争にも意義があることになる。もっとも、この場合には、事実上の棲(す)み分けが生じることがある。例えば、道府県Xが郡部・地方圏を重視した政策を進めるのに対して、県庁所在市(ときに政令指定都市)Yが、(大都)市部・都市圏の重視を求めることがある。このときは、道府県Xは、郡部の住民zの声を聴いていることになる。

また、権限事務配分上も、道府県XはY市域内での事業を展開する余地が少ないこともあり、制度的にもXは郡部重視になりがちである。こうなれば、Y市域においてX、Yが垂直的競争をしているのではなく、Y市域と、X県域からY市域を除いた残存区域Zとで、水平的競争が起きるだけである(図:黒色の矢印)。あるいは、Y市域と残存区域Zとで棲み分けが生じるともいえる。一種の二元行政であり、事実上の特別市制である。Y市域ではXがほとんど政策・事業を展開しないから、実は垂直的競争にはならない。