2023.04.10 議員活動

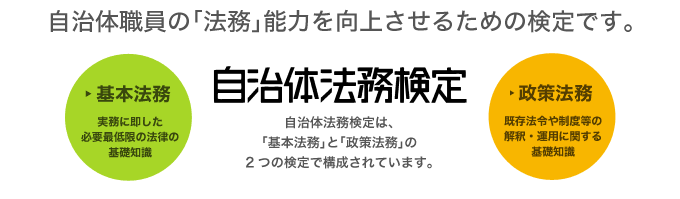

自治体法務検定演習問題を解いてみよう(その56)

正解及び解説

■基本法務

〔正解〕③

〔解説〕この問題は、民法の親族・相続分野からの出題である。自筆証書遺言は、遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印することによって成立するが、添付目録は、自筆の必要はない(民法968条1項・2項)。①は、全文の自書という点と押印が不要という点で誤っているので、妥当でない。判例によれば、相続された預貯金債権も遺産分割の対象となる(最大決平28・12・19民集70巻8号2121頁)。したがって、②は妥当でない。もっとも、一定の範囲で各相続人が単独で払い戻すことは認められている(民法909条の2)。共同相続の後、遺産分割、遺言による相続分の指定、特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)によって法定相続分を超えて不動産等の財産を取得した場合、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することはできない(民法899条の2第1項)。したがって、③は妥当である。被相続人の一身専属的な権利は相続の対象とならない(民法896条ただし書き)。親権は、身分関係に結びついた一身専属的な権利であるから、相続の対象とならない。したがって、④は妥当でない。以上から、正解は③となる。(基本法務テキスト378~379頁)

■政策法務

〔正解〕④

〔解説〕①は妥当である。市民と行政の対等な関係を構築し維持するために、双方に提案権を与えた上で、中立な第三者が採択に介在することが望ましい。②は妥当である。ただし、補助の期間や内容、手続のあり方によっては市民と行政の対等性が損なわれ得るので、経過的・限定的な措置として位置付けられる。③は妥当である。協働事業に対する支援が自治体の予算措置によって変動するのではパートナーシップ関係が毀損されてしまうことから、安定的な財源を確保する措置として導入される。④は妥当でない。行政機関が雇用主として市民を指揮監督することは、市民協働が目指すパートナーシップ関係とは相容れない。(政策法務テキスト258~260頁)