2023.03.27 政策研究

第14回 生物多様性地域戦略の策定で地域ブランド価値の向上を!

緑の基本計画の策定で、地域の生物多様性は維持発展できるか?

この理由の一つとして考えられるのが、内容も重複した部分が多い「緑の基本計画」の存在である。緑の基本計画とは、都市計画区域を対象に「市町村が、緑地の保全や緑化の推進に関して、その将来像、目標、施策などを定める基本計画です。これにより、緑地の保全及び緑化の推進を総合的、計画的に実施する……(都市緑地法第4条)」(3)というものだ。

実際に「東京都羽村市、神奈川県相模原市のように策定した緑の基本計画を生物多様性地域戦略としても位置づけ、実質的に一本化することも一つの方法です」(4)とあるように、両市では緑の基本計画と生物多様性地域戦略を一本化している。

確かに、両市のように、都市計画区域が市域全体を覆う割合が大きく、かつ農業が地域産業の主力でない市では、一本化も行政経営コスト軽減の観点からもありえる選択だ。

緑の基本計画策定も義務規定であるが、戦略よりも策定市区町村は多い。2017年3月31日時点で、「策定済みの市町村が680、策定中の市町村が12となっており、692市町村で策定中あるいは策定済み」である。約4割の市区町村が策定している(5)。 いすみ市、野田市、豊岡市、佐渡市の4市中、緑の基本計画を策定しているのは、野田市(豊岡市は合併前の旧出石町が策定)のみのようだ。

埼玉県所沢市でも、「みどりの基本計画」(所沢市は「緑」ではなく「みどり」の文字を採用)の策定は2011年。改定したのが2019年4月で、筆者も環境派市議会議員として改定に向けて、後述するようにいくつかの提案を行った。

緑の基本計画は、1994年の都市緑地保全法(現・都市緑地法)の全面改正に伴って制度化された。当初は、生物多様性は意識されてこなかったが、2010年に名古屋市で開催された生物多様性条約会議の決議において、生物多様性に関する世界目標である「愛知目標(愛知ターゲット)」が採択されたことも踏まえ、生物多様性への配慮が以後、年々強化されてきた。ちなみに、20からなる愛知目標の目標2は「生物多様性の価値が国と地方の計画などに統合され、適切な場合に国家勘定、報告制度に組み込まれる」とされた。 こうした動きを受けて、2011年10月に「緑の基本計画における生物多様性の確保に関する技術的配慮事項」(6)(以下「技術的配慮事項」という)が公表された。さらに2018年4月に「生物多様性に配慮した緑の基本計画策定の手引き」(7)(以下「手引き」という)も公表された。緑の基本計画策定に当たって、よりいっそう生物多様性に配慮することが強調された。

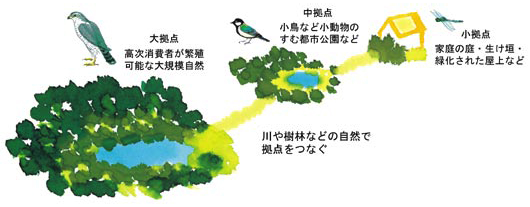

2011年の技術的配慮事項で強調されたのが、「都市におけるエコロジカルネットワークの形成の重要性」である。エコロジカルネットワークの形成のためには、「地形、水系、植生等の自然的条件に関する調査を実施する際、併せて動植物の分布状況や生息・生育状況等を把握するための調査を実施する」ことが助言されている。

エコロジカルネットワークについて整理しておくと「野生生物が生息・生育する様々な空間(森林、農地、都市内緑地・水辺、河川、海、湿地・湿原・干潟・藻場・サンゴ礁等)がつながる生態系のネットワーク」と国土交通省では説明している(8)。

図1 エコロジカルネットワーク 出典:国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所ホームページ「荒川エコロジカル・ネットワーク(基本方針等)」(https://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo00173.html)