2023.03.10 まちづくり・地域づくり

第1回 まちづくりの過去と現在、未来 ~キーワードからまちづくりを振り返る~

(3)協働の時代

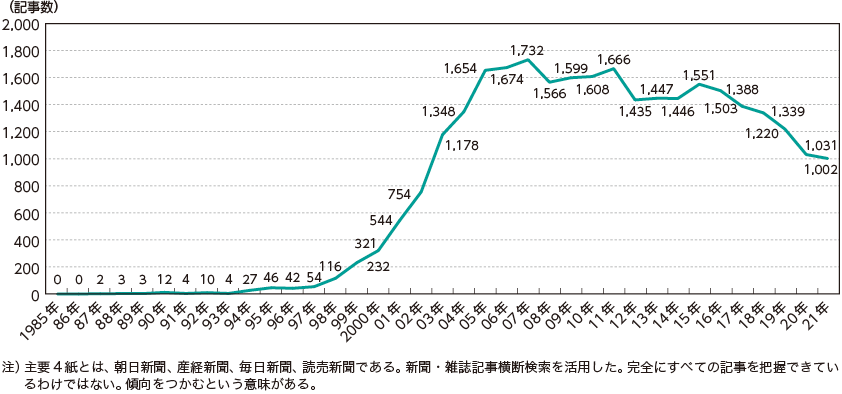

市民参加(市民参画)を経て、次の時代のキーワードは「協働」である。多くの読者にもなじみのある言葉(概念)だろう。図2は、朝日、産経、毎日、読売新聞の4紙における「協働」に関する記事数の推移である。近年、停滞傾向ということが理解できる。

図2 主要4紙における「協働」に関する記事数の推移

協働に関して、2003年に出版した図書の中で、森啓氏は「協働の概念は、ここ数年で使用されはじめた」と指摘している。また、「参加」という言葉は1970年代のキーワードであり、その後「参画」が使用されたが、「『参加』も『参画』も所詮は行政が許容する範囲内での参加であった」と言及している(森啓『「協働」の思想と体制』公人の友社、2003年)。

協働に関する初期の文献としては、1990年に発表された荒木昭次郎氏の『参加と協働』が挙げられる(荒木昭次郎『参加と協働』ぎょうせい、1990年)。荒木氏は、協働という概念は、1977年にアメリカのインディアナ大学のヴィンセント・オストロムが「地域住民と地方自治体職員が対等の立場に立ち、共通の課題に互いが協力し合って取り組むこと」という意味を表現するために、「協働」(coproduction)という造語をつくったことが始まりと指摘している。なお“co”は「共に」という意味があり、“production”は「つくる」という意味がある。この「共につくる」が語源であるといわれている。

オストロムによる協働の定義が、日本において、そのまま使用されているわけではない。日本で使用されている協働の起源は、オストロムによる発想をもとに、既に紹介した荒木氏が自らの意向を加え提唱した概念である。

荒木氏は自治体と市民の協働の定義を「地域住民と地方自治体職員とが、心を合わせ、力を合わせて、助け合って、地域住民の福祉の向上に有用であると地方自治体政府が住民の意思に基づいて判断した公共的性質をもつ財やサービスを生産し、供給してゆく活動体系である」としている。

このように定義はしているが、「協働」という言葉のもつ意味は、あまりにも多義的であるということは、荒木氏も認めている。

1990年代からのまちづくりは、「協働」をキーワードに進められてきたということが理解できるだろう。