2023.03.10 まちづくり・地域づくり

第1回 まちづくりの過去と現在、未来 ~キーワードからまちづくりを振り返る~

2 まちづくりの歴史

概略的に「まちづくり」の歴史を振り返る。できるだけ単純化して述べていく。

一概に「まちづくり」といっても多様である。本連載のまちづくりは、自治体と住民との関係性で議論する。

(1)住民運動の時代

1960年代のまちづくりのキーワードは「住民運動」といえる。当時の特徴は、排除的であり、対抗型であり、抵抗型かつ攻撃的であった。

住民運動が活発化してきた契機は四大公害にある。四大公害が、日本における住民運動の出発点になったと指摘する学識者は多い。

特に四大公害裁判は全国的に注目を集めた。四大公害裁判とは、1967年から1969年にかけて提起された新潟水俣病裁判、四日市公害裁判、イタイイタイ病裁判、熊本水俣病裁判(提起順)のことを指す。

情報提供の意味で言及すると、飯島伸子氏は、記録から立証できる住民運動として、江戸時代に遡ることができると指摘している(飯島伸子『環境問題の社会史』有斐閣、2000年)。さらに飯島氏は、環境問題があれば、少なからず、そこには住民運動もあったと説明している。すなわち人類有史以来、環境問題があるため住民運動も登場していたとも言及している。飯島氏の指摘は「確かにそうだろう」と思われる。しかし、江戸時代の住民運動が本連載で取り上げる「まちづくり」に影響を与えたとは考えられない。そのため本稿では詳述しない。

話を戻す。1960年代は四大公害関連以外にも、住民運動は活発に起きていた。一例を挙げると、鎌倉鶴岡八幡宮の裏山にある御谷(おやつ)を守ろうとした「鎌倉風致保存会」がある。なお、1970年代には田辺市(和歌山県)での天神崎の買い取りを進めた「天神崎の自然を大切にする会」等もある。これらはトラスト運動ともいわれる。さらに、沼津市、三島市、清水町の住民による石油化学コンビナート進出反対運動もあった。

このように1960年代のまちづくりの特徴は、「住民運動の時代」ということができるだろう。

(2)市民参加の時代

住民運動のまちづくりを経て、次の時代のキーワードは「市民参加」である。日本における市民参加の現象を取り上げ、理論的に考察したのは、松下圭一氏と篠原一氏と考えられる。松下氏は1971年に「市民参加」という書名の書籍を出版している(松下圭一『市民参加』東洋経済新報社、1971年)。

また篠原氏は、「市民参加という対象がまさに現在進行形の現象であることによる。(中略)その歴史的展開がはじまったばかりの現象を評価するという仕事はきわめてむずかしい」と記述していることから、「市民参加」という現象は1970年代から起こったことと理解される(篠原一『市民参加』岩波書店、1977年)。

同著において篠原氏は、1960年代に強く見られた住民運動を、①抵抗的抵抗運動、②参加的抵抗運動、③参加的運動、④交渉的運動、の4類型に分けている。

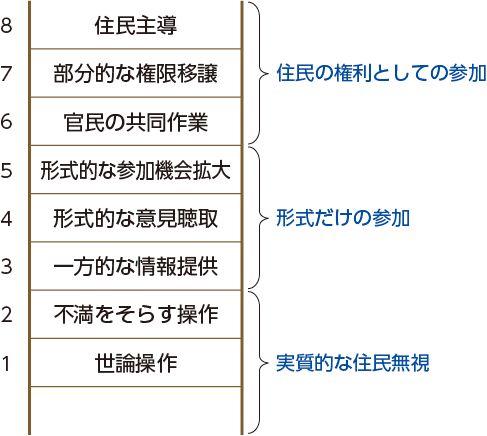

1970年代に、自治体の中に市民参加という言葉(概念)が広がるにつれ、政策形成過程に市民を参加させようとする機運も見られた。ただし、当時の市民参加は、あくまでも自治体が用意した最終的な行政計画等に対して、市民が参加するものであった。これは市民参加の梯子(はしご)でいう「形式だけの参加」に該当する(図1)。

出典:Arnstein, S.R., “A Ladder of Citizen Participation” Journal of the American Institute of Planners, Vol.35, No.4, 1969, pp.216-224.

図1 市民参加の梯子

まちづくりを語る上で「市民参加の梯子」は重要な概念である。市民参加の梯子を簡単に紹介する。同概念は、米国の社会学者のシェリー・アーンスタインにより提唱された。市民参加の梯子は8段からなる。梯子の最下段は「世論操作」の段階と位置付けられている。ここは「市民参加」の名を借りた権力者による支配と統制の状態を示している。その1段上の「不満をそらす操作」とともに、実質的には市民参加の不在という状態を意味している。

中位には、「一方的な情報提供」と「形式的な意見聴取」などがある。6段目の「官民の共同作業」から「部分的な権限移譲」へと続く段階で、ようやく市民の権利として参加が認められる。最上段は市民が主体となって主導する段階としている。アーンスタインは、市民参加について「市民に対して目標を達成できる権力を与えること」と定義している。当時の市民参加は、市民参加の梯子でいう「形式だけの参加」に位置すると考えられる。

1980年代の半ば以降になると、「市民参画」という言葉(概念)を使う自治体が増えている。筆者は「参加」と「参画」の大きな差が理解できない(過去の多くの文献を読んだり、当事者にヒアリング調査をしても、明快な回答が得られていない)。

辞書で意味を調べると、参加は「ある目的をもつ集まりに一員として加わり、行動をともにすること」とある。参画は「事業・政策などの計画に加わること」と定義される。ヒアリング調査だけの結論になるが、ニュアンス的には、市民参加をより強くしたのが市民参画として使われているようだ。

住民運動の次に出現したまちづくりのステージは、「市民参加」(市民参画)だったといえるだろう。