2023.03.10 政策研究

第15回 政策(議会基本条例)と議会・議員(下)

議会・議員の研修とロールモデル

議会・議員の研修には集合研修と個別研修がある。また、研修は、①座学で学ぶ(知識やスキル)、②話し合いで学ぶ(同じような立場の議員たちと課題の共有ができたり、他の参加者からアドバイスを受けることができるという利点がある)、という視点でも分類できる。このような研修の受講者対象範囲は、自分の議会で行うもの、広域で行うもの、全国レベルで行うものがある。そして、受講者の資格は、個人、対象範囲の議会議員、対象範囲の議会役職者に分類することができる。

なお、議員個人から見た場合には、各自の習熟度や身につけたいスキルなどの目標に合わせ、自分で選ぶことができるカフェテリア方式の研修があることが好ましい。もちろん、ロールモデルとなる自らの議会内外の議員を講師に招いた研修を受けることは有意義である。自らの議会内外に様々な経験を経た議会人(議員)がいることは、後に続く人たちにとって手本になる、例えば、育児と仕事を両立する議員、病気の治療を受けながら活動する議員、SDGsに積極的に取り組む議員、LGBTQ当事者議員などのロールモデルは、男女平等・女性活躍・ダイバーシティ推進などの観点からも非常に有効だといえよう。

「心(こころ)」を伝える考慮事項

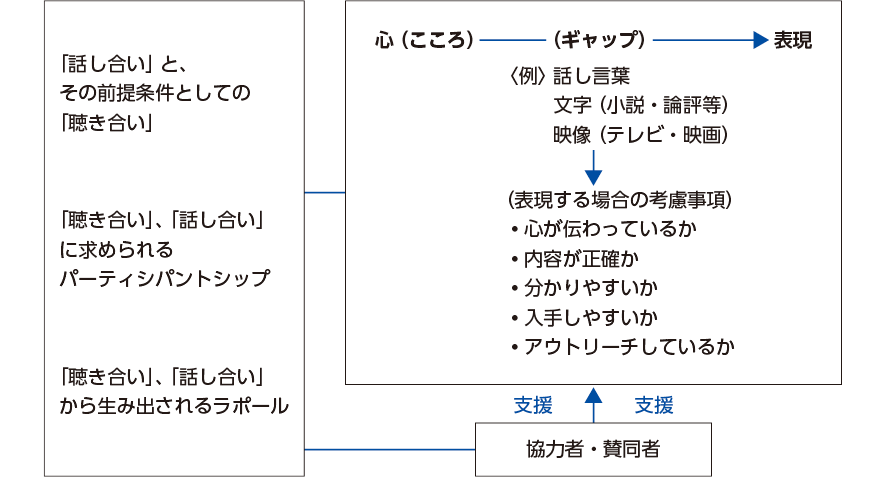

心(こころ)を伝えるためには表現が必要である。しかし、表現は心を完全には伝えられない。すなわち、人は心で(100%)思っていても、その心を「ことば」、「文字」、「映像」等の表現で表すときには、目的を十分(100%)には達しえない。そのことを自覚しておくことは大切である。「ことば」、「文字」、「映像」等の表現は全能ではないのである。したがって、「ことば」、「文字」、「映像」等を使うときは心が伝わっているか、内容が正確であるか、分かりやすいか、入手しやすいか、アウトリーチ(積極的・主体的に届けること)しているか等を考慮する必要がある。

このことは、議会活動、議員活動においても当てはまる。そのため、これらの考慮事項を成し遂げることに、協力してくれる人や賛同する人をつくり増やすことは、政治の要諦ともいえる。議会・議員の活動(話し合い・公聴・広報等)では、これらのことが行われているか否かがポイントとなる(なお、近年では後述する「聴き合い」の重要性も指摘されている)(図3参照)。

出典:筆者作成

図3 「聴き合い」、「話し合い」と「表現する場合の考慮事項」