2023.03.10 政策研究

第15回 政策(議会基本条例)と議会・議員(下)

アジェンダの設定理由と限界、求められる柔軟な議事日程

アジェンダの設定理由について、石橋章市朗は次の3点を挙げている。第1は、アジェンダの設定は、どの問題に注意を払うのがふさわしいのかを、全体の状況を見ながら総合的に判断できる機会を提供すること。第2は、政府への要求が過剰となることを避けることができること。第3は、政府の公職者らが残りの(アジェンダの設定された)問題に集中できることである(石橋 2018:116)。

これらの設定理由は妥当なものと考えるが、ここではアジェンダの設定による限界(負の側面)についても考えておきたい。議案について、議会での提案説明、議案調査、質疑、委員会付託、委員会、委員長報告、質疑、討論、採決という日程(日数)が、会期ごとに毎年同じ場合が多いのではなかろうか。しかし、議案の数や複雑さは年ごとにバラツキがある。日程ありきではなく、議案の数や複雑さにより日程は変更することが求められよう。日程ありきでは、複雑性の高い議案の件数が多い場合においては、議案1件当たりの審議内容は薄くなる。審議内容を一定の水準で保とうとすれば、議案の数を絞らざるをえない。いずれの場合も、市民のための議案審議ができなくなる。この問題を解消するためには、議会には柔軟な議事日程の設定が求められる(田中 2021:2)。

課題をアジェンダの上位に押し上げる要因は様々

課題をアジェンダの上位に押し上げる要因としては、①重大事件の発生、②社会指標の変化、③専門家による分析、④裁判での判決、⑤政策案の作成、⑥選挙の実施予定、⑦政権の交代などが考えられる。議会基本条例の成立と発展、そして理論化は、「⑤政策案の作成」に当てはまるといえよう。また、一つの議会において多数の議員が政務活動費の不正利用等をした場合には、「①重大事件の発生」になる。

ところで、議会活動は、議員によって、議会によって、ボトルネックになっていることは多様であり、アジェンダを上位に押し上げる要因も様々である。では、議会基本条例に関する議案ないし議会基本条例に基づく活動が実際にアジェンダに乗り、議会が自ら理想の議会に近づくことは可能であろうか。

「未完の『理想議会』(=理想議会の不可能性)」と「理想に近づきレベルアップする『現実議会』」

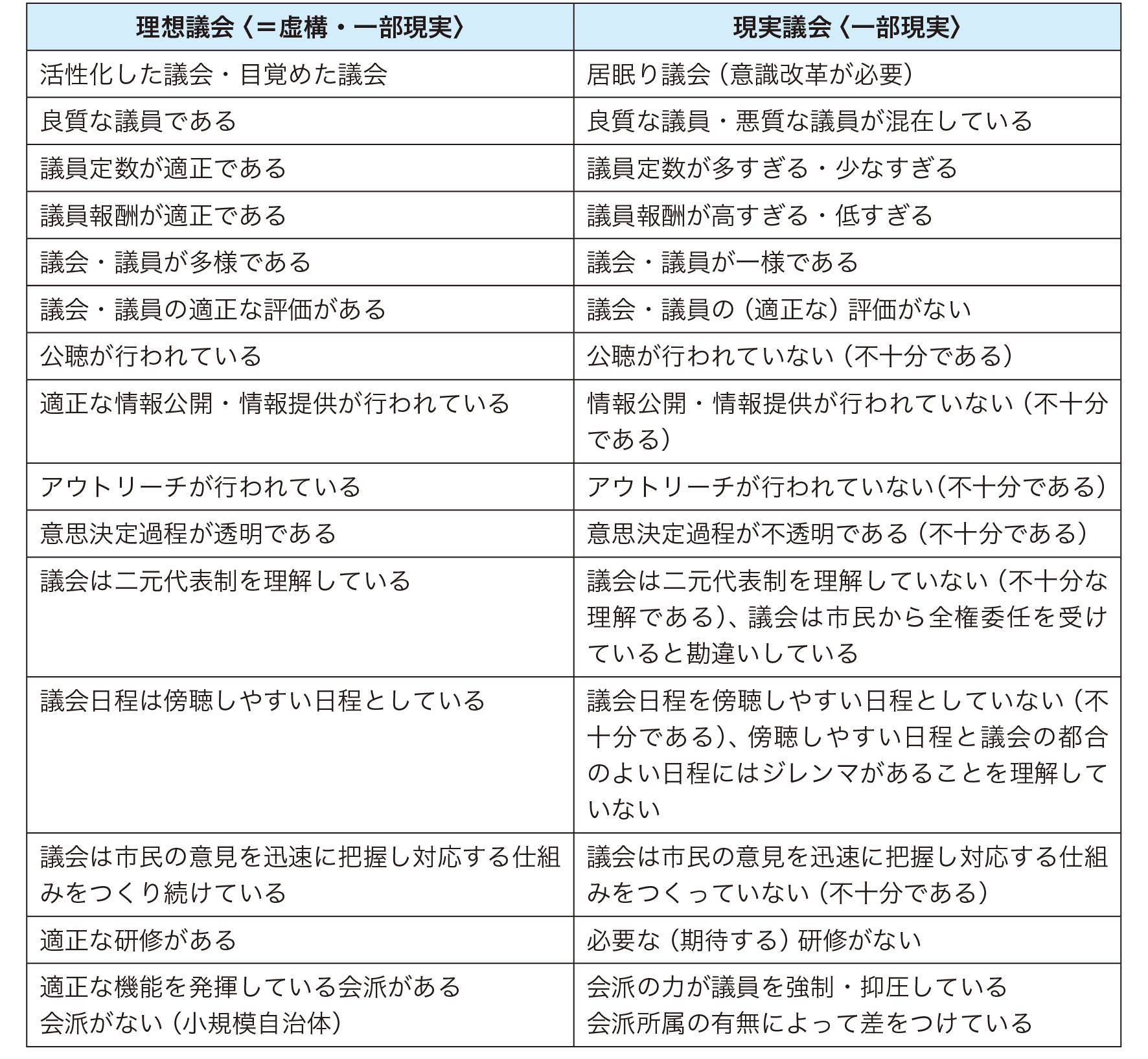

完全かつ永続的な理想議会の実現可能性は、極めて容易でなかろう。むしろ、そのような理想議会の実現可能性は低いといった方が適切かもしれない。その意味では、議会は永遠に未完であるといえよう。しかし、議会は永遠に未完であるからこそ、地域や議会を取り巻く厳しい環境の変化を超克し、未来を切り開く努力を重ねることが市民から期待されている。すなわち、理想に近づきレベルアップする議会(現実議会)が求められている。なお、理想議会と現実議会の相違のいくつかは、表1のように比較することができる。

出典:筆者作成

表1 「理想議会」と「現実議会」の相違(例)