2023.02.27 政策研究

第13回 有機農業の普及で健全な地球環境の実現に貢献しSDGs達成を(4)

補助事業で「有機転換推進事業」がメニューとして選択可能に

出典:農林水産省「令和4年度補正予算・令和5年度予算概算決定の概要」

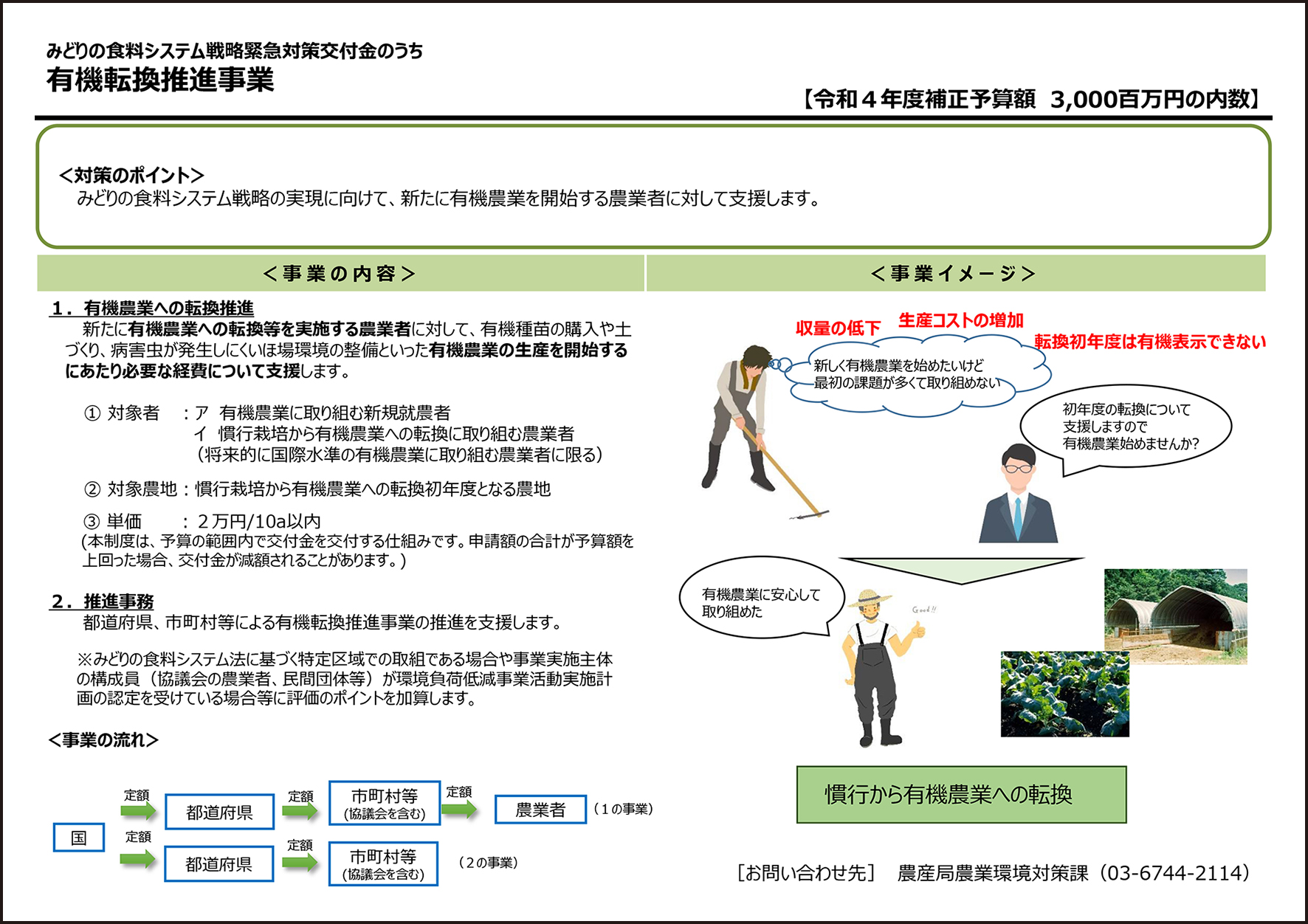

図4 みどりの食料システム戦略緊急対策交付金のうち有機転換推進事業

以上紹介してきた先進的な取組みも重要であるが、やはり基礎的な取組みとして、有機農業に取り組む農業者をより増やしていくことが重要である。

農林水産省では、令和4年度補正事業として、新たに有機農業を開始する農業者に向けた助成金制度「有機転換推進事業」を新設した。この制度は、有機農業に転換した初年度に、1回限りで、10a当たり2万円以内(最小申請単位10a)の補助金を支給するものである。使途は限定されていないそうだ。対象者は、新たに国際水準(有機農産物の日本農林規格(平成12年1月20日農林水産省告示59号)に定められた取組水準)の有機農業に取り組む農業者(慣行栽培からの転換者又は新規就農者)、営農の一部又は全部において国際水準の有機農業に取り組むことを予定していること、販売を目的としていること、本事業終了後も引き続き、国際水準の有機農業を継続する意向があることなどである。

しかし、実際には、有機農業を継続する意向があったとしても、有機農業を継続できなかった場合も十分想定できる。その場合であっても「助成金を返還せよ」という条件はなさそうなので、新たに有機農業への転換を考えている農業者にとっては、選択の一つとなろう。

ただ、この10a当たり2万円という金額は、実際に収穫減少分を補える金額かどうかは育てる品目によっても違いがあり、この事業によって有機農業への転換を促すことができるかどうかは、少し疑問である。いずれにせよ、窓口は市町村になるので、市町村としての予算化は求められていないが、市町村レベルで実効性を高めるための何らかの工夫、例えば、個々の農家からの申請ではなく、一定の集落規模で取り組むなどの工夫が必要になる。以前、本連載でも指摘したように、国際水準の有機農業を実現させるには、慣行農業を実施している農地から一定の距離を有しないと、慣行農業で使用される農薬などが、有機農業を実施している農地に拡散する可能性などがある。この事業をどう扱うかによって、市町村の有機農業に対する姿勢が問われることになろう。こういった点も、議場や委員会でチェックしていく必要があろう。また、我がまちにおける取組みを支援するためには、先ほどのコウノトリ育む農法の定義付けを行った兵庫県のような調査・研究・実証などの下支えも重要であり、「市町村は単に交付金を支給するだけで、あとは農業者にお任せ」ということであってはならない。

(1) 豊岡市ホームページ「市長定例記者会見(2022年12月1日)」(https://www.city.toyooka.lg.jp/mayor/mayorkaiken/1021275/1024231.html)。

(2) 兵庫県ホームページ「コウノトリ育む農法」とは(https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/toyookanorin/kounotori_hagukumu_nouho.html)。