2023.02.27 政策研究

第13回 有機農業の普及で健全な地球環境の実現に貢献しSDGs達成を(4)

環境配慮農産物を生き物でシンボル化するビジネスモデル

出典:兵庫県ホームページ「『コウノトリ育む農法』とは」(https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/toyookanorin/documents/kounotori_hagukumu_torikumikeika.pdf)

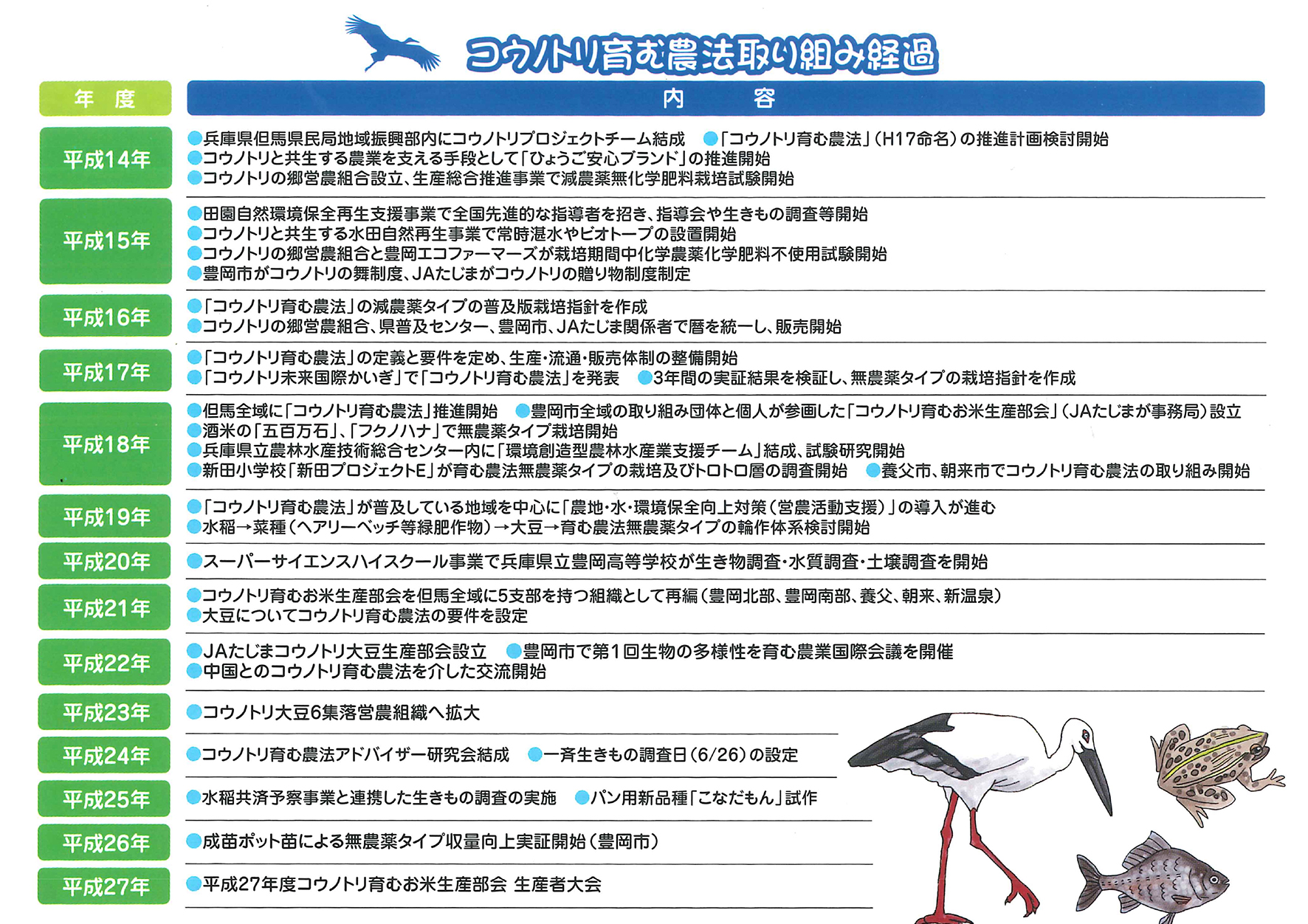

図2 コウノトリ育む農法取組経過

豊岡市の場合は、2002年に兵庫県但馬県民局地域振興部内にコウノトリプロジェクトチームを結成したことがコウノトリ育む農法形成の端緒となっている。もちろんその背景には、コウノトリの舞う姿を再び見たいという地元の人たちの熱意があったことはいうまでもない。この取組経過を見ると、単に絶滅したコウノトリの復活だけでなく、当初からコウノトリと共生する農業を目指していたことが理解できる。また、当初は食用米から始まり、現在では酒米や小麦、大豆など、栽培品種も広がっていることが分かる。

コウノトリが生息する地域の田んぼでとれた米は、農薬や化学肥料の利用を極力控えた米である。その米を有機栽培や減農薬と表示するより、コウノトリという鳥をシンボルとして「コウノトリ育むお米」とネーミングした方が、前述のとおりイメージが伝わりやすい。

単価も有機栽培の「コウノトリ育むお米」は減農薬のものに比べて約1.6倍で、それでも生産が追いついていないとのことである。減農薬のものも、当然、慣行栽培のものより高値で販売されている。

結果的に、この豊岡市の「コウノトリ育む農法」で栽培した「コウノトリ育むお米」は、生態系に配慮した農産物販売の成功事例として、環境に配慮して生産した農産物を適正価格で販売するビジネスモデルとなっている。このモデルは全国に広がりつつあり、例えば福井県越前市では、やはりコウノトリを呼び戻すために有機農業によって生産された米を「コウノトリ呼び戻す農法米」として販売。好評を博している。

滋賀県では「魚のゆりかご水田米」というネーミングで、「琵琶湖から田んぼに遡上した魚たちとともに育まれたお米」を販売。この滋賀県のケースでは、ネーミングだけでなく、ロゴマークも有しており、一定の栽培要件を満たした米だけにこのロゴマークの利用が許されている。

出典:滋賀県

図3 魚のゆりかご水田米ロゴマーク

ほかにも、新潟県佐渡市では、「トキ」をシンボルに、佐渡市「朱鷺と暮らす郷づくり認証制度」に基づく認証米「朱鷺と暮らす郷」ブランドを創設するなど広がりを見せている。

ただ、ここで留意していただきたいのは、「コウノトリ育むお米」のように、どの生き物をシンボルとするか、そして、その生き物が生息できる農法を定義するためには、一定程度以上の科学的に裏付けられた地域による取組みが求められるということである。

図2を見ても分かるように、兵庫県の取組みでも、基礎的な試験や調査などを丹念に実施している。

当然ながら、有機農業であっても、減農薬農業であっても、慣行農業に比べて栽培に係る負担は重く収量は少ない。兵庫県では、コウノトリ育む農法を定義しており(2)、この定義を見ても栽培の大変さを伺い知ることができる。

つまり、明日からすぐ取り組めるほど簡単ではない。例えば、あなたのまちでは、執行部は、科学的調査の裏付けをもとに、「我がまちの生態系ピラミッドの頂点に君臨する生き物は何か」との問いに答えられるだろうか。その問いに答えるためには、生き物の生息状況を把握し、地域の生態系構造を解析することが必須である。農業分野だけではなく、全市的な生物多様性保全のための計画づくりも同時並行で進めていくことも重要である。この点については、改めて紹介する。