2023.02.27 政策研究

第13回 有機農業の普及で健全な地球環境の実現に貢献しSDGs達成を(4)

兵庫県豊岡市が給食のご飯を100%有機米に転換することに

2023年1月23日付けの日本農業新聞によれば、「兵庫県豊岡市は、JAたじまと連携して、市内の全小中学校の学校給食に提供される米を2025年度から有機米に転換すること」を目指すと報じられた。豊岡市では、2007年から有機農業や低農薬・低化学肥料で栽培した「コウノトリ育むお米」の学教給食への提供を行っている。この記事だけを読むと、前回紹介した千葉県いすみ市をモデルとした取組みに見えるかもしれない。しかし、実際は、豊岡市がコウノトリとの共生に配慮して栽培した「コウノトリ育むお米」の仕組みを、いすみ市がモデルとしている。つまり、本家が学校給食への有機米の導入にようやく本格的に取り組み始めたというのが正しい認識である。

豊岡市内の公立小中学校の給食に「コウノトリ育む農法」で生産した無農薬栽培の「コウノトリ育むお米」を提供することを受けた記者会見(2022年12月1日)(1)でも、関貫久仁郎豊岡市長が「無農薬栽培米を学校給食で提供することは珍しいことなのか」という記者の質問に対して「国内ではすでにされているところもある。そうしたところは豊岡を見本に取り組んでこられたが、無農薬栽培米については、反対に豊岡は少し追い越されてしまったと感じている」と回答。また、「提供期間は2週間とあるが、それは量的または予算的な理由によるものか」との問いには、「量的な理由である」と回答している。

本家である豊岡市の取組みが、いすみ市に比べて遅れた理由は、三つに集約できよう。

まず、いすみ市の人口は3万5,812人(2023年2月1日現在)で、市内の公立小中学校は12校である。一方、豊岡市は、人口7万7,641人(2023年1月31日現在)で、公立小中学校は34校と、2倍以上である。喫食する児童・生徒数も豊岡市がほぼ2倍以上と考えてよいだろう。

二つ目として、記者会見にもあるように、有機栽培米が人気で、給食まで回らないという事情もあるようだ。

三つ目に、豊岡市は、全小中学校の給食を三つの給食センターで賄っており、自校給食方式の学校はないため、小規模での試行的な開始が難しかったことなどが考えられる。

以上の要因は、とりもなおさず、有機米の学教給食導入への阻害要因ともいえるだろう。

豊岡市でも、「コウノトリ育むお米」に併せて、「小学校におけるコウノトリ育む農法の授業を生産者と共同で実施」されている。単なる食材提供にとどまってはいない。

なぜ「コウノトリ」なのか?

環境問題や生物多様性に関心のある人ならすぐにピンとくるかと思うが、そうでない人にとっては、なぜ「コウノトリ育むお米」がそれほど話題になるのかということが、分かりにくいのではないだろうか?

コウノトリは子どもを運んでくる鳥という良いイメージを持つ人が多いだろう。豊岡市は、1971年にコウノトリの最後の一羽が捕獲された市である。日本では、野生状態ではいったん絶滅した。絶滅の理由は様々だが、死亡した個体から水銀が検出されたことなどから、以前利用されていた水銀系の農薬の影響も大きかったと考えられている。

総合的に見て、生育環境が悪化したということであろう。いったん絶滅後、ロシアからコウノトリが6羽贈られ、その6羽の繁殖に成功した。その後は順調に繁殖し、野生で約300羽が生息しているといわれている。

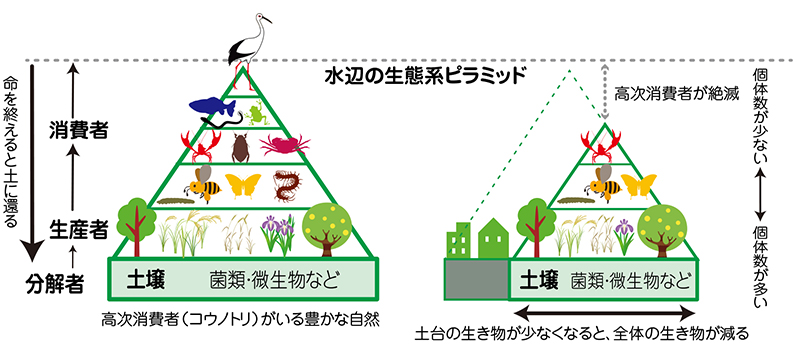

コウノトリは、水辺の生態系ピラミッドの頂点に君臨している。コウノトリの保全に熱心に取り組んでいる千葉県野田市のサイトに掲載されている図が分かりやすいので、それをもとに水辺の生態系ピラミッドについて確認する。

出典:野田市ホームページ「コウノトリと共に暮らすまちづくり2」(https://www.city.noda.chiba.jp/shisei/koho/shiho/1003342/1022527/1017020/1017025.html)

出典:野田市ホームページ「コウノトリと共に暮らすまちづくり2」(https://www.city.noda.chiba.jp/shisei/koho/shiho/1003342/1022527/1017020/1017025.html)

図1 コウノトリを頂点とした水辺の生態系ピラミッド

コウノトリは、水田や河川の湿地などでドジョウ・フナなどの魚や、カエル・ミミズなどの小動物を食べて成長する。魚や小動物は水草や昆虫などを食料としている。これらの水草や昆虫は、土壌から栄養を摂取し、あるいは、さらに微少な生物を捕食する。それぞれの死骸は、また土壌に還元され、土壌では微生物の働きによって分解する。そういったシステムの頂点に君臨するのが肉食動物であり、特に水辺においては、コウノトリやトキなどの鳥類である。こうした生育環境は、農薬散布や化学肥料施肥、あるいはコンクリート護岸の影響を受けやすい。食料となる魚や小動物が生育環境の悪化で減少すれば、食料を十分に手に入れられないコウノトリは、生息が困難となる。

逆にいえば、コウノトリが生息する地域は生態系が豊か、つまり生物種も多く、全体の生き物も豊かである。コウノトリが生息できない地域は、図1の右側にあるように、生物種も少なく、生き物も少ない。