2023.02.10 政策研究

第14回 政策(議会基本条例)と議会・議員(上)

評価及び見直し

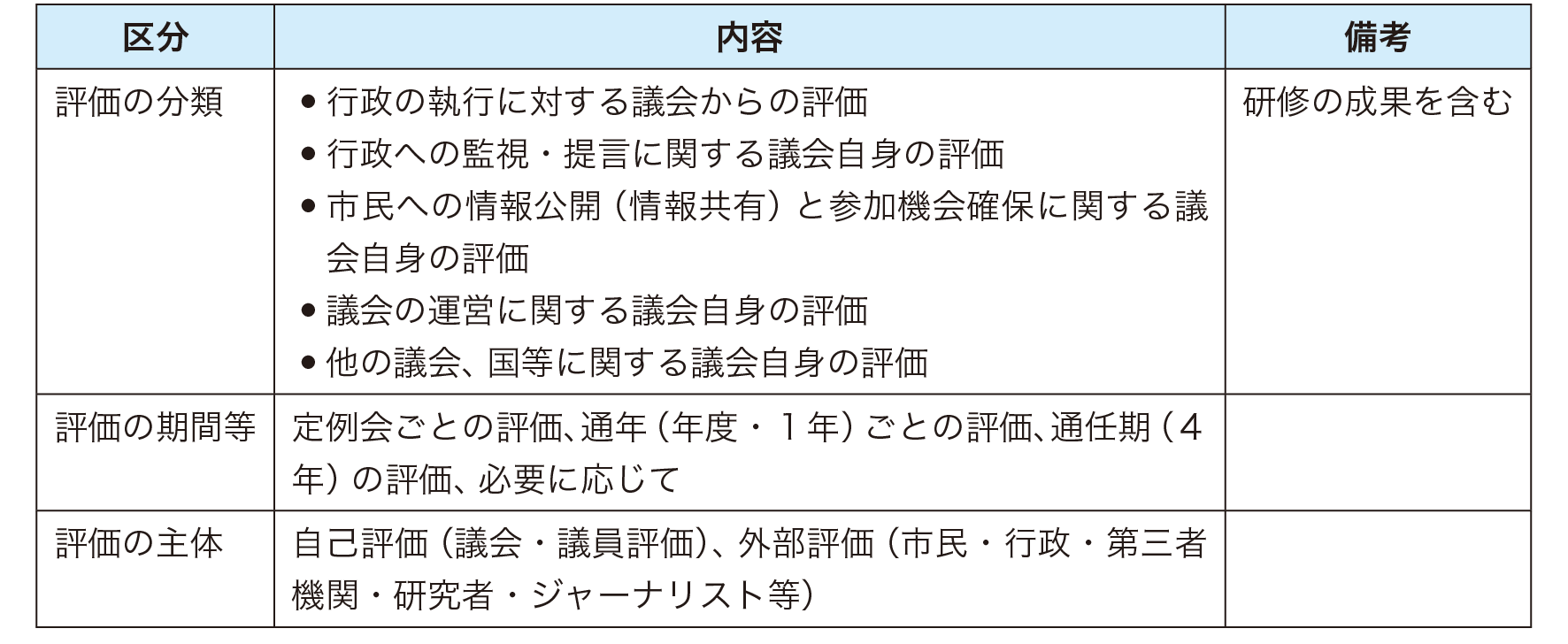

議会基本条例についても様々な評価と見直しが求められる。評価によって見直しの必要性を判断することになる。表2は、議会基本条例に規定される評価について、評価の分類、評価の期間等、評価の主体から整理したものである。評価をこのように整理すると、議会基本条例の評価が全体として広く深くなる。このことが、議会基本条例の有効な見直しにつながる。

出典:筆者作成

表2 議会基本条例の評価種別

そして、評価及び見直しは、公表・公開で行うことが求められる。また、評価により改善・検討すべきことが残されていると、新たな課題とともに、それが次回の評価・見直しの対象となり、評価・見直しのサイクルが⽣まれることになる。

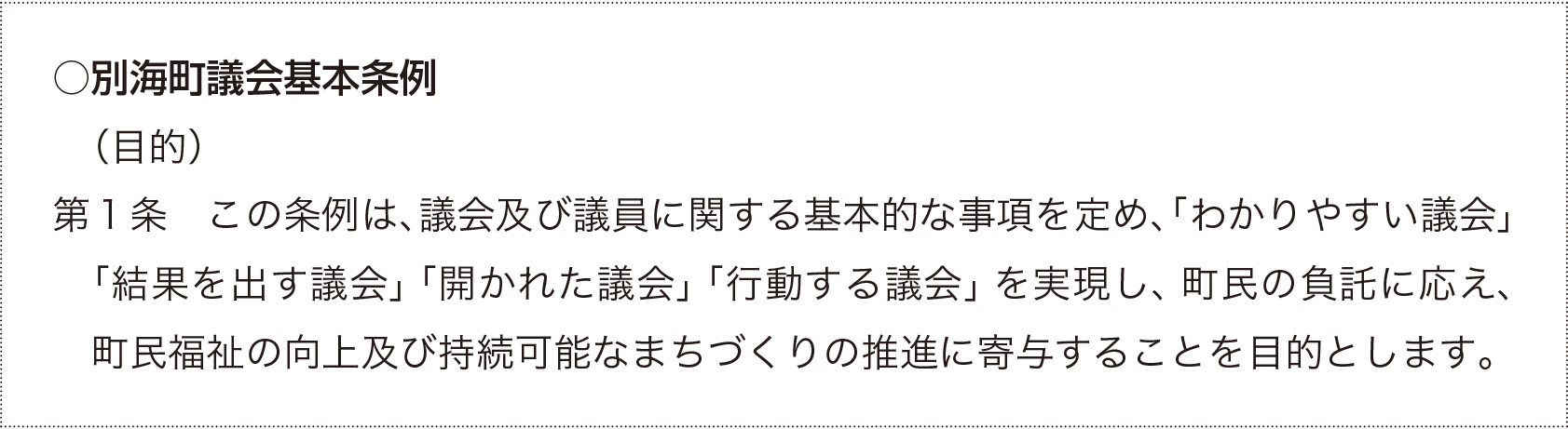

議会基本条例の評価及び見直し規定については、例えば、「議会は、本条例を適正に運用するため、第1条に規定する目的が達成されているかどうかを1年ごとに確認し、必要に応じて見直しを行います」と定めた北海道別海町議会基本条例38条(条例の進行管理及び見直し手続)がある。この規定は、明確に期限を切って評価を行い、その上で必要に応じて見直しを行うことを議会に要請しており、望ましい規定といえよう。

対して、評価及び見直し規定が、明確に期限を切っていないものも見られる。単に「必要に応じて」、「定期的に」等の表現では、明確に期限を切っているとはいえず、場合によっては評価及び見直しは行われない、「眠りやすい条例」となってしまう可能性がある。「眠りやすい条例」は、議会基本条例を活用したい関係者(市民・議会〈議員・事務局職員〉・行政〈首長等の執行機関・執行機関の職員〉)にとっては、「生きない条例」、「空文の条例」、「残念な条例」、「悔しい条例」になる道が待っているかもしれない。評価及び見直し規定は、明確に期限を切ったものにする必要がある。

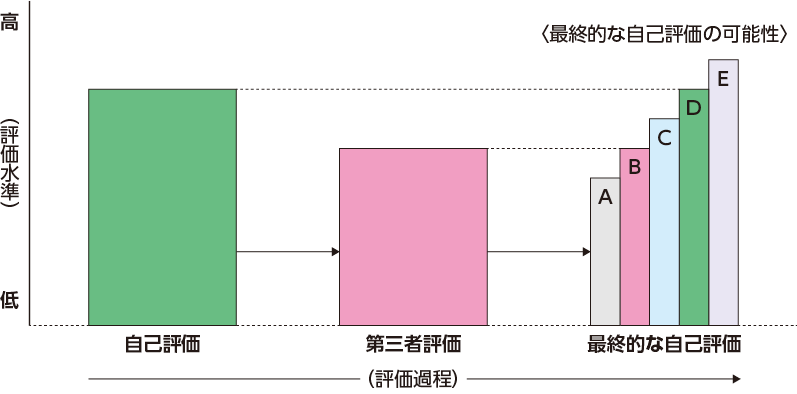

なお、評価をどう評価するかも大切である。自己評価でも、第三者評価でも、その評価を厳しく見ることが求められる。例えば、「①十分な成果が出ている」、「②成果が出ているが改善の余地がある」、「③成果が不十分」、「④成果が出ていない」という評価区分の場合、第三者評価で「①十分な成果が出ている」という評価結果であっても、第三者評価を受けた議会の自己評価では「②成果が出ているが改善の余地がある」と評価することが妥当であることもあろう。同様に「②成果が出ているが改善の余地がある」という第三者の評価結果の場合に、その後の自己評価では「③成果が不十分」であると判断することが妥当なことがあろう。なぜなら、第三者評価を行う機関・研究者等と自己評価を行う議会・議員の間には、①情報の非対称性があり資料だけでは判断が甘くなりうること、②議会・議員・議会事務局職員が自らの議会のマイナス面を十分に認識していないこと、がありうるからである(図参照)。

なお、評価をどう評価するかも大切である。自己評価でも、第三者評価でも、その評価を厳しく見ることが求められる。例えば、「①十分な成果が出ている」、「②成果が出ているが改善の余地がある」、「③成果が不十分」、「④成果が出ていない」という評価区分の場合、第三者評価で「①十分な成果が出ている」という評価結果であっても、第三者評価を受けた議会の自己評価では「②成果が出ているが改善の余地がある」と評価することが妥当であることもあろう。同様に「②成果が出ているが改善の余地がある」という第三者の評価結果の場合に、その後の自己評価では「③成果が不十分」であると判断することが妥当なことがあろう。なぜなら、第三者評価を行う機関・研究者等と自己評価を行う議会・議員の間には、①情報の非対称性があり資料だけでは判断が甘くなりうること、②議会・議員・議会事務局職員が自らの議会のマイナス面を十分に認識していないこと、がありうるからである(図参照)。

出典:筆者作成

図 「政策水準と評価過程」の例

なお、評価は、議会基本条例(制定、改正、運用等)においても政策過程(課題抽出、選択肢作成、決定、実施、評価)全般について大切であり重要である。そして、課題抽出(アジェンダ設定)の評価が、まずは大切であるといえよう。課題抽出(アジェンダ)に乗らなければ、以後の政策過程(政策サイクル)は、動き出さないからである。