2023.01.12 政策研究

第13回 政策(総合計画・総合計画条例)と議会・議員

総合計画の機能

礒崎初仁は、総合計画について、①財源や人材などの政策資源の有効活用を図る、②政策の優先順位と相互の関係を明確にする、③縦割り組織を総合化し首長のリーダーシップを機能させる、④策定過程を通じて市民参加を保障する、などの機能を挙げている(礒崎 2020:103-104)。また、土山希美枝は、政府としての自治体の機能を踏まえ、資源量と事業の均衡という〈制御〉のシクミとしての総合計画と、それを位置付け政府としての自治体運営を〈制御〉するシクミとしての自治体基本条例による自治体の〈全体制御〉を構想している(土山 2016:52)。

このような礒崎や土山の見解は実務実感から見ても妥当であるといえる。また、土山の見解は、本稿との関係で条例化による永続性確保の視座を持つ点で有意義であるといえよう。

総合計画の策定目的と留意点・課題

松下圭一によれば、自治体計画(総合計画)の策定目的は、地域個性性、地域総合性、地域総合先導性という自治体政策の特徴を生かして、「自治体の五課題」((1)市民の参加型自発性の結集、(2)シビル・ミニマムの保障、(3)地域経済力を伴う都市・農村整備、(4)政治・経済・文化の分権化・国際化、(5)自治体機構の民主化・能率化)を乗り越えるための個別施策の長期・総合化にある。そして、この自治体計画の留意点は、(1)生活条件の総合整備(市民生活は、シビル・ミニマムの空間システムとして、地域総合性を持つ。この生活条件の地域総合性に基づいてタテ割行政の〈総合調整〉が、自治体計画の課題である)、(2)地域空間の戦略配置(生態系、風土・歴史、また地域文化・政治地理を土台として、①中核施設と周辺施設、②歴史保存地区と新開発地区といった緊張を、シビル・ミニマムの空間システムにどう組み込むか、という地域空間の戦略配置が不可欠である。いわゆる〈都市計画〉は自治体計画の空間投影となる)、(3)公共政策の責任分担(市民をはじめ、団体・企業、それに行政機関が、地域づくりないし公共政策をめぐって、責任を分担することが不可欠となっている。市民によるコミュニティ・ボランティア活動に始まり、地域福祉・保健・医療における医師会のような団体、また都市産業ないし文化産業へと転換しつつある企業などとの、自治体計画による〈ネットワーク化〉が目指される)にあるという(松下 1991:286、292)。

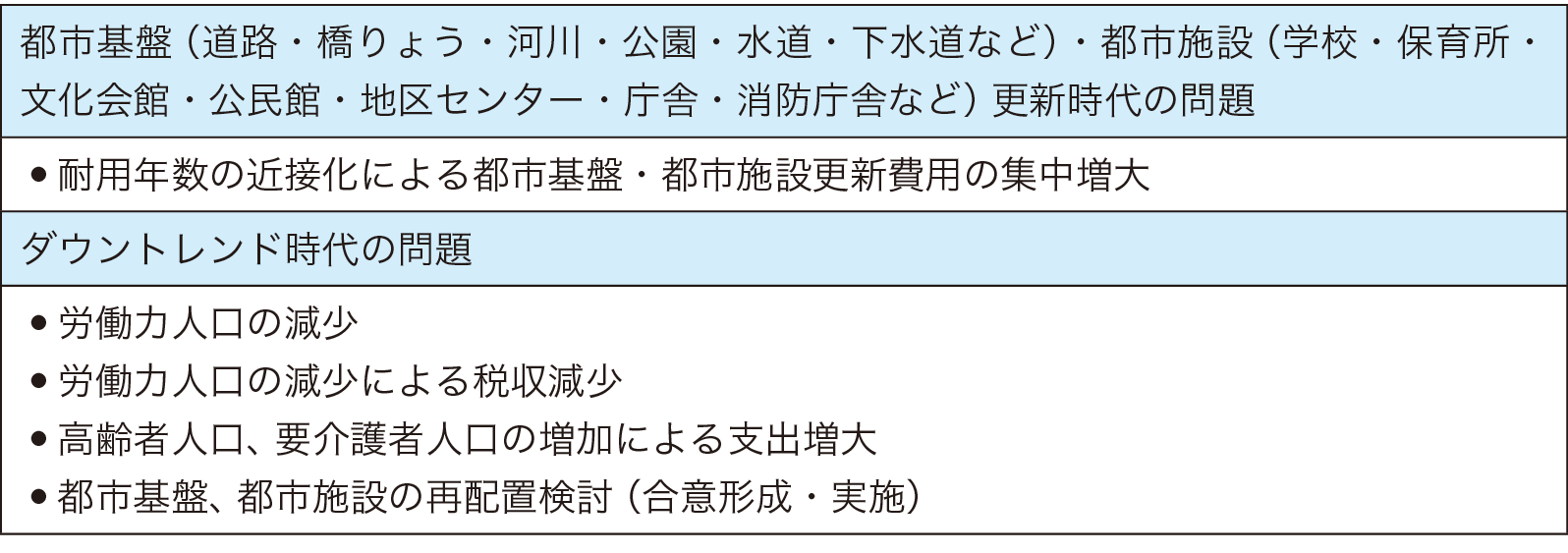

総合計画には、このような策定目的と留意点がある。また、時代の転換期には、従来からの政策実施と新たな政策づくりという二重の負担・負荷がかかるとともに、予測可能性が減少するという問題がある。さらに、都市基盤・都市施設更新の時代、ダウントレンドの時代においては、表1に示すような問題がある。

出典:筆者作成

表1 都市基盤・都市施設更新の時代、ダウントレンドの時代における問題