2022.12.26 議会運営

第14回 「議長マニフェスト」を起点に戦略的な「議会経営」を~岩手県奥州市議会の取組み~

奥州市議会の議会改革の取組み

今回は、戦略的な議会活動、委員会活動の取組みとして、2022年第17回マニフェスト大賞で優秀議会改革賞を受賞した、岩手県奥州市議会の取組みを紹介する。

奥州市議会議員の皆さん

奥州市議会では、「議会基本条例」に定められている政策立案、政策提言できる議会の実現を目指し、2019年5月、「政策立案等に関するガイドライン」を策定した。

ガイドラインではまず、政策立案等は、常任委員会による所管事務調査の延長線上にあるとしている。そして、「政策立案」を、政策を構想し、その実現のために必要な仕組みに関する条例案を議会に提出すること、「政策提言」を、市政における課題の解決を図るため、必要と思われる政策を提言書としてまとめ、市長等に対しこの提言書の提出をもって提案すること、と整理している。また、「政策提言」の実施手法の一つとして「政策決議提案」を新しく定義し、提言書のとおり提言することについての決議案を議会に提案するという方法とした。これにより通常の「政策提言」に比べ、議決に基づく意思決定による重み付けができる。奥州市議会では、「政策提言」の実効性を高める観点から、特段の事情がない限りは、「政策決議提案」をすることを基本としている。

所管事務調査での担当部局からのヒアリング

ガイドラインに定められた政策立案等のプロセスは、各常任委員会における「調査検討テーマの設定」から始まる。次に行われるのが、「課題の調査検討」である。課題を所管する担当部局からのヒアリング、課題に関係する団体等からのワークショップ等によるヒアリング、現場視察、現地調査、先進地視察、有識者等の専門的知見の活用が行われる。一連の調査検討を踏まえて、「政策立案等の実施判断」がされ、必要があれば「政策立案等の原案作成」が行われる。原案を基に、提言の即時性と実効性を高めるために「当局との意見調整」を実施し、再度「市民意見の聴取」を経て、最終的に「政策立案等の最終案」がまとめられる。

各常任委員会は、前任期において2年に1回、政策サイクルを回した。2021年の「政策決議提案」は、総務常任委員会は「将来の公共施設の在り方」、建設環境常任委員会は「SDGsの実現及び環境問題」、産業経済常任委員会は「地域おこし協力隊制度を活用した産業振興」、教育厚生常任委員会は「ICTを活用した学校教育」についてであった。食品ロス削減推進計画の策定、不登校児童生徒と学校をつなぐ仕組みの構築等、議会の提案により既に実現した政策もある。

活動テーマに基づく常任委員会の視察の様子

政策提言書を市長に提出

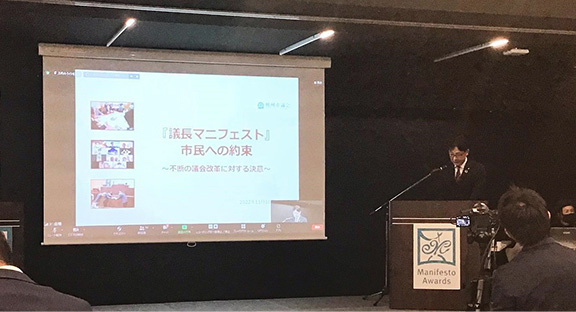

マニフェスト大賞のプレゼン大会で説明を行う菅原議長