2022.12.26 議会改革

第34回 議員定数の問題にどう臨むか

その結果、例えば、自治省の調査によれば、1989年10月現在で、全自治体の96.2%で減数条例が制定されており、法定議員数6万6,853人に対し削減数は1万9,849人・減員率(法定上限数に占める減員数の割合)は22.9%であった。もっとも、減数条例の制定率は、市町村議会の97.0%に対し、都道府県議会は63.8%であり、減員率は、市区町村議会23.6%に対し、都道府県議会は4.9%であった(13)。また、全国三議長会共通資料によれば、1999年における都道府県議会の減員率は6.2%(7月1日現在)、市議会が23.2%(12月31日現在)、町村議会が26.2%(7月1日現在)という数字も残っている。都道府県議会の数値が低いのは、選挙区により議員を選出するため、どの選挙区を減らすのかの調整が難航するのが要因と見られてきた。

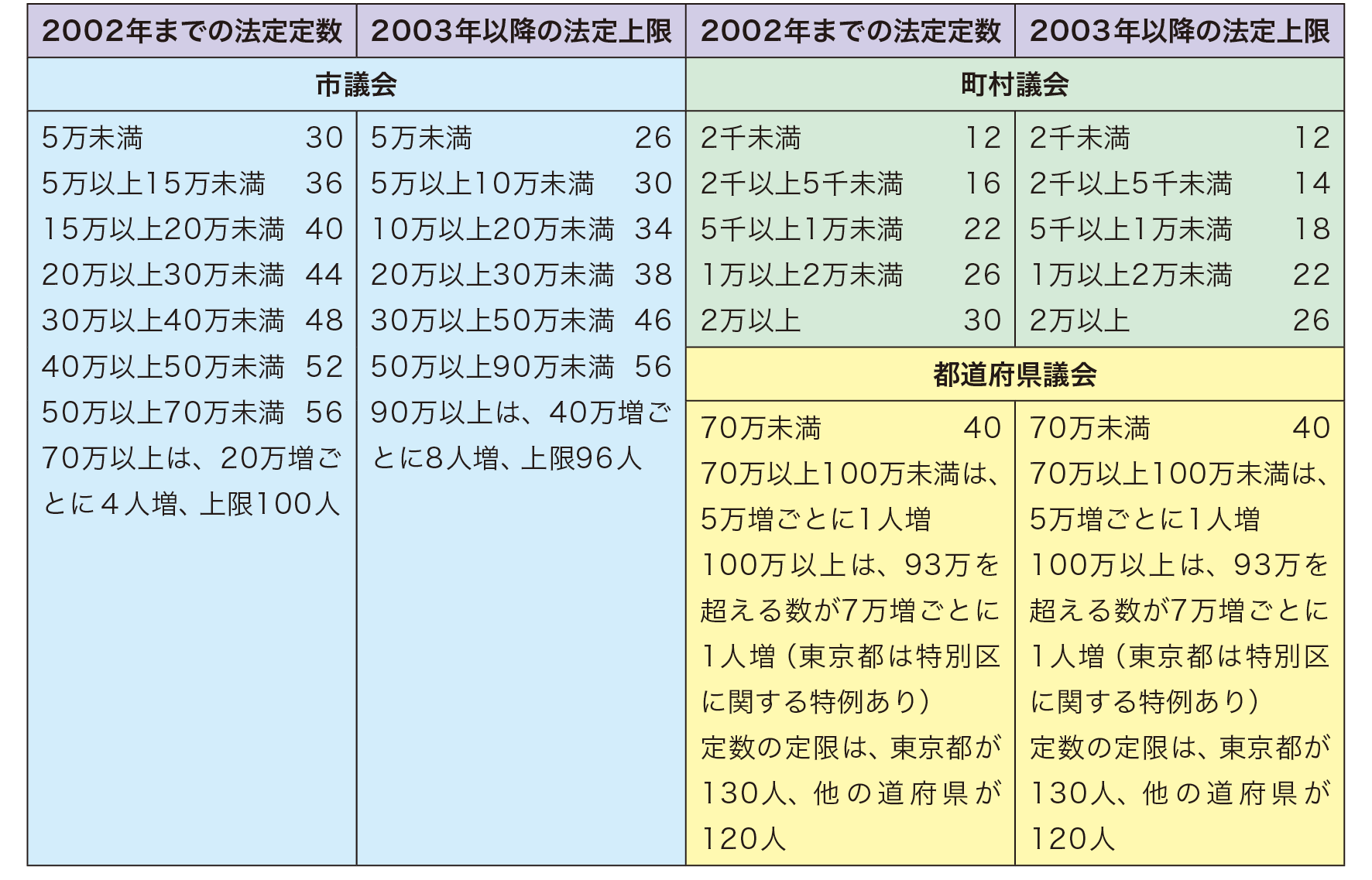

他方、1990年代以降の地方分権改革の流れの中では、地方自治法の規律の緩和が進められ、1999年の地方分権一括法による改正により、2003年1月から、都道府県議会、市町村議会ともに、地方自治法が人口に応じて定める上限の範囲内において条例で定めるものとされ、条例定数制度が導入された。市議会では、上限数の単位とされる人口区分が大くくりにされ弾力化されるとともに、市町村議会については、減数条例による定数減少の状況を追認する形で、下方修正されることとなった(14)。

2010年~2011年の状況を見ると、全国市議会議長会「市議会議員定数に関する調査結果(平成22年12月31日現在)」によれば、議員定数において合併特例法を適用していない774市のうち、法定上限数を議員定数としている市は72市(9.3%)、法定上限数未満を議員定数としている市(減員市)は702市(減員市率90.7%)であり、減員率は19.7%であった。また、全国町村議会議長会「第56回町村議会実態調査結果(平成22年7月1日現在)」によれば、1町村当たりの議員定数の上限値の平均は19.8人、条例定数の平均は13.2人となっており、他方、全国都道府県議会議長会「第14回都道府県議会提要」(以下「第14回都道府県議会提要」という)によれば、2011年統一地方選挙時において、法定上限数を議員定数としているのは1県のみであり、全体の減員率は11.6%となっていた。

表1 2002年までの法定定数と2003年以降の法定上限

さらに、法定上限についても2011年の地方自治法の改正で撤廃されるに至り、これにより、議員定数については、完全に条例に委ねられることとなった(15)。議会制度の自由度を高め、議会機能を充実・強化させる見地から法定上限制度は不要とされたものであり、上限の廃止によって、それぞれの自治体では、議員の定数を何人とするのか、改めて検討することを迫られることとなったのであった。