2022.12.13 政策研究

第12回 政策(自治基本条例)と機能・意志・目的・活用法

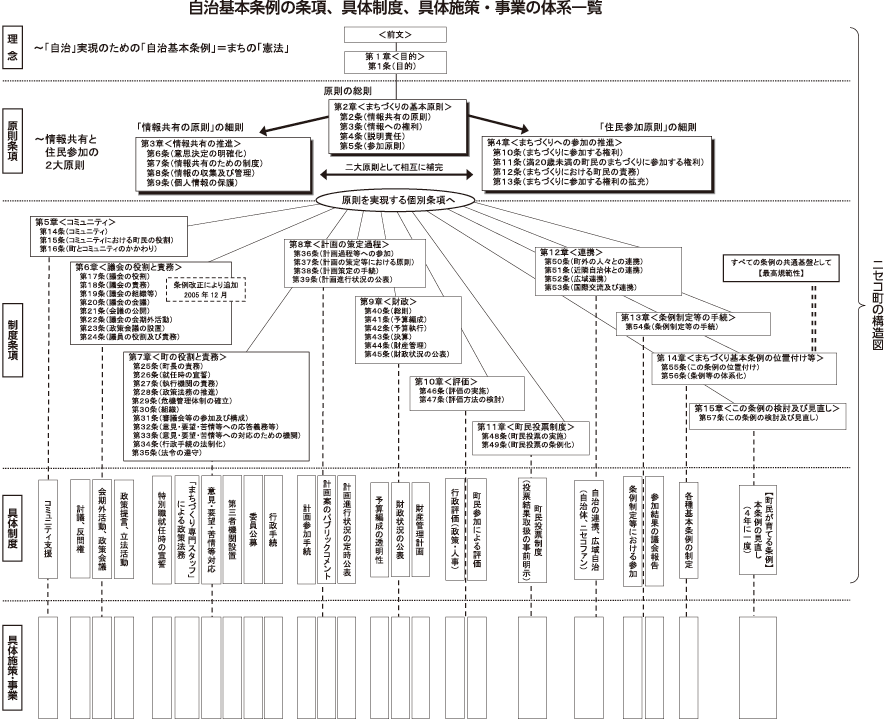

求められる条例の「条項、具体制度、具体施策・事業の体系一覧」

自治基本条例の制定時及び運用時には、条例の「条項、具体制度、具体施策・事業の体系一覧」を作成することが求められる。図2は、ニセコ町ホームページに載っている「ニセコ町まちづくり基本条例の構造図」を参考に作成したものである。この構造図の「具体制度」のもとに「具体施策・事業」を明示し、進行管理・評価を行うことが期待される。このことにより、具体的な施策・事業の位置付けが明確化するとともに、自治基本条例の認知が向上する。そこには、具体的な施策・事業の予定時期や評価・見直しの予定時期が明記されていることが必要である。そのことにより、それらの実績把握が容易になる。もちろん、それらは、公開・公表して行われることが肝要である。なぜなら、自治基本条例や具体的な施策・事業の評価は、最終的には市民が判断するからである。このことは、議会活動にも役立つ。

出典:ニセコ町ホームページ(https://www.town.niseko.lg.jp/resources/output/contents/file/release/869/7937/kozozu.pdf〔2022年11月24日確認〕)を参考に筆者作成

図2 自治基本条例の条項、具体制度、具体施策・事業の体系一覧

自治基本条例運用時の議会の課題①:適正な評価・見直しの実施

条例を制定・施行しても、実績把握を含む評価・見直し時期において一定の効果を上げ、次のステージにおける目標が明確にならなければ、市民も議会も行政も安心して引き継ぐことはできないであろう。自治基本条例の制定自治体においては、まずは評価・見直しを規定どおり行うことが大切である。

なお、「必要のつど見直しを行う」という評価・見直し規定になっているときには、評価・見直しは「4年ごと」あるいは「5年ごと」と「毎年」行う旨、改正することが必要であろう。「具体施策・事業」の予定や見直しの予定は、「4年ごと」あるいは「5年ごと」に行うことも考えられるが、「具体施策・事業」の評価は、「毎年」行う評価と「4年ごと」あるいは「5年ごと」に行う評価の両方が求められるからである。そうでなければ、人事異動により「具体施策・事業」の実施者と評価・見直し者が代わるため適正な評価・見直しが容易でなくなる。また、年数が空いてしまっては評価・見直しのノウハウも伝承・発展できずに陳腐化するおそれがあるためである。もちろん、「具体施策・事業」の予定や見直しも、必要が生じた場合には随時行うことが必要である。

自治基本条例運用時の議会の課題②:担当部局の意識の低さ

各部局にとっては、自治基本条例は事務分掌上、本務ではない。各部局の事務分掌には、自治基本条例は載っていないからである。各部局の政策評価や人事評価においても、自治基本条例は含まれていない。事務分掌、政策評価、人事評価において、自治基本条例が載っているのは、各部局ではなく企画政策部局に限られる。そのため、企画政策部局以外の各部局においては自治基本条例への関心が低くなりがちである。そのような問題を解決するためには、各部局の政策評価や人事評価においても自治基本条例を評価するような評価表(票)を政策評価部局や人事部局が作成し、全庁に配布することが求められる。このことにより、職員の自治基本条例への関心が向上する。

また、自治基本条例制定に携わった職員は、思いを持っていたとしても、異動したり、挫折したり、(定年)退職したりする。担当する業務も少なくない。そのため、事務分掌上、自治基本条例を担当し、取りまとめる企画政策部局においても、前段で示したような評価表(票)が必要となる。

議会は、これらのことを踏まえ、自治基本条例運用時の政策評価や人事評価を考えることが求められる。