2022.12.13 政策研究

第12回 政策(自治基本条例)と機能・意志・目的・活用法

自治基本条例の施行状況

公共政策研究所のホームページによれば、自治基本条例は2000年12月に制定され嚆矢(こうし)とされることが多い「ニセコ町まちづくり基本条例」をはじめとして、全国自治体(市区町村・都道府県)1,788のうち403自治体で少なくとも施行されている(2022年4月1日現在)。

なお、これまで自治基本条例を制定すべきことを国(中央政府)が自治体に働きかけたことは全くなかったという(阿部 2019:43)。一方、特定の国政政党が作成したパンフレットや特定の団体・個人の活動が、自治基本条例の制定を阻害したことがあった。阿部昌樹は、2022年時点では自治基本条例の制定のピークは過ぎたようにも見えるが、2000年以降、全国自治体の2割以上で自治基本条例が制定された事実は、自治基本条例の普及の順調さを示しているという(阿部 2019:43)。

このような状況にある自治基本条例であるが、行き過ぎた行政改革や災害対応に追われ、自治基本条例の制定に至っていない自治体も、機を見てその制定に取り組むことが期待される。そして、自治基本条例は、自治基本条例を既に制定している自治体でも、新たに自治基本条例を制定する自治体でも、市民のための「生ける自治基本条例」として、その活用が期待される。

自治体運営の条例体系(総合型自治基本条例=自治基本条例+関連条例)

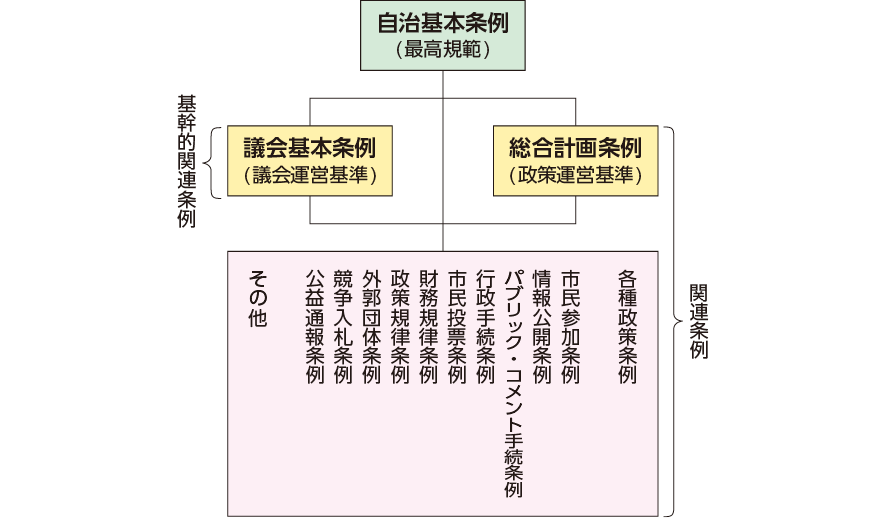

神原勝は、自治基本条例が効果を発揮するためには、総合型自治基本条例(「総合型自治基本条例=自治基本条例+関連条例」)が求められるという。特に、議会基本条例と総合計画条例については、基幹的関連条例として位置付けている。そして、自治基本条例が、生ける基本条例であるためには内容が具体的でなければならないが、具体的な内容は自治基本条例には書ききれないから関連条例を整備する必要が生ずるとしている(神原 2019:290)(図1参照)。

このような総合型自治基本条例の考えは、自治基本条例が実質的・効果的に機能するために必要である。この考えが多くの自治体に広がることを望みたい。

出典:神原 2019:147をもとに筆者作成

図1 自治体の条例体系