町村でも政策ビラ(マニフェスト)の頒布が解禁に

2019年3月に改正公職選挙法が施行され、前回の統一地方選挙から地方議会議員選挙での政策ビラが解禁された。さらに2020年には、町村でも政策型選挙の実現に向けた条件整備が整った。「政策ビラ(マニフェスト)の頒布」は、制度上は選挙公報と並ぶ選挙情報のインフラとなっている。

当時、マニフェスト導入に際しては、「お願い」になりがちだった選挙公約を国民との「約束」とし、「情実」で動いている政治文化を選挙での「契約」によるものに変えていくことが期待されていた。

筆者は、今、マニフェストという言葉は使われなくなっていても、その根底にある考え方や理念は死んでいないと考える。

地方政治、特に首長執行部では、PDCAサイクルをもとにした行政運営は逃れられないものとなっている。「あれも、これも」できていた行政運営も、財政状況の悪化により「あれか、これか」の選択が必要になる中で、選挙において理念と優先政策を提示するマニフェストの導入は、こと首長選挙においては標準装備である。

また、選挙においては候補者情報の不足が進んでいる現状がある。明るい選挙推進協会の統一地方選挙における調査報告書でも「地方選挙における候補者情報の不足は大きな問題として定着しつつある」と指摘しており、さらに政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会での議論では、政策ビラ頒布を「有権者が候補者の政策等をより知る機会があることは、選挙において有権者が適正な判断を行い、投票行動に生かすことができるなど、参政権の行使にとって重要」と位置付けている。インターネットによる情報発信が存在感を増している中で情報不足が加速している現状は、有権者側の変化に社会や政治側が応えられていないことを表している。少なくとも今のやり方を変えなければならないだろう。

現在、政策ビラの頒布は「条例で定めるところにより、ビラの作成について無料とすることができる」としている。都道府県議会は1万6,000枚、指定都市議会では8,000枚、それ以外の市議会は4,000枚、町村議会では1,600枚とおおむね選挙はがきの2倍の数を頒布できる。

2018年7月、どのような内容の政策ビラが有権者に求められているかについてローカルマニフェスト推進連盟と協力し、「統一選 政策ビラ解禁に向けた議会イメージ・政策型選挙調査」と題して全国約1,000人の男女有権者へ調査した。

≫ http://www.maniken.jp/pdf/180822seisaku_cihougikai_research.pdf

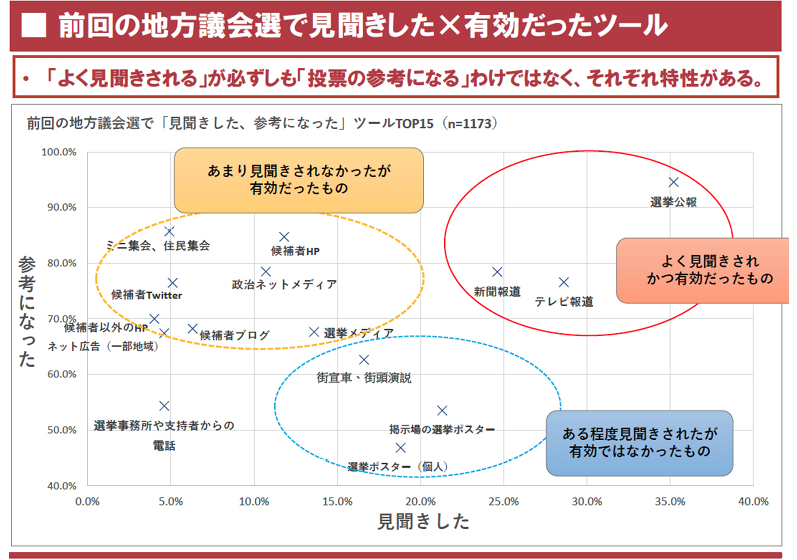

下記では、地方議会選挙で「見聞きしたもの」、「参考になったもの」を比較検討したものを図示した。図の右上に配置される【よく見聞きされ、かつ有効だったもの】として「選挙公報」、「新聞・テレビ報道」があり、左上には【あまり見聞きされなかったが、有効だったもの】として、「住民集会」や「候補者ホームページ」、「政治・選挙メディア」、「候補者Twitter」などウェブによる情報発信がある。最後に【ある程度見聞きされたが、有効ではなかったもの】として「街宣車・街頭演説」、「選挙ポスター」などが挙がっている。

4年たった現在では、SNS活用などを含め、有権者の意識も変化していることだろう。とはいえ、基本的な傾向は変わらず、この比較検討は有用だと考える。統一地方選挙の前には同連盟と協力し同様の調査をする予定である。次回の統一地方選挙で政治・選挙活動をする方は、ぜひ弊所のウェブサイトを参考にしてほしい。

≫ https://www.waseda-manifesto.jp/

出典:早稲田大学マニフェスト研究所