2022.11.10 政策研究

第11回 政策(教育委員会〈学校〉・環境・廃棄物・上水道等)と議会の責任・権限

事務の共同処理制度の特徴と問題

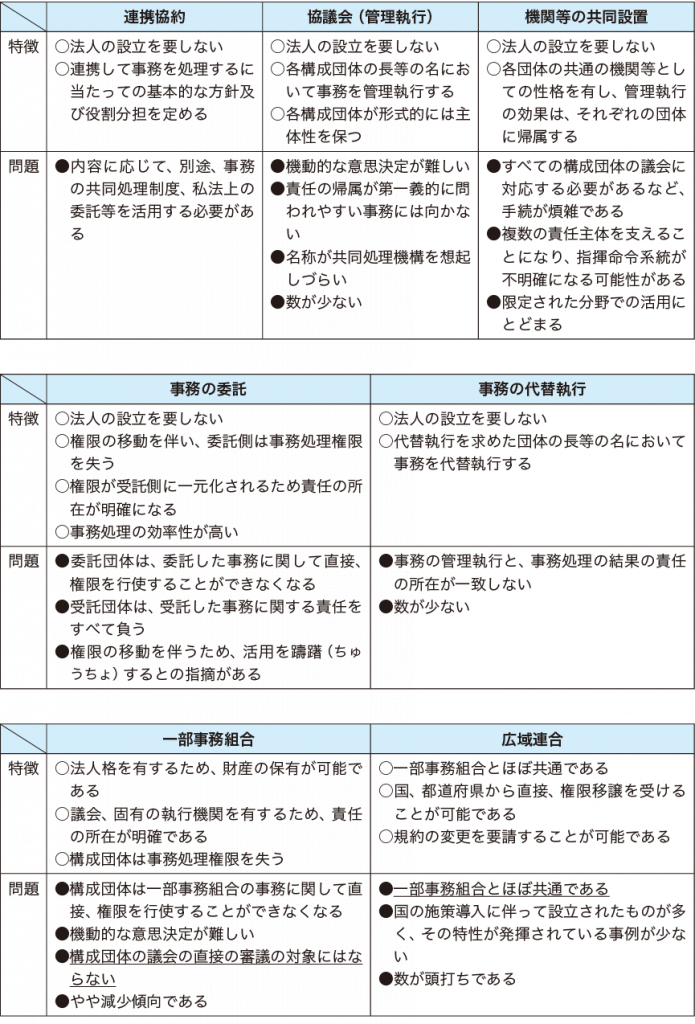

地方自治法には、様々な事務の共同処理制度が規定されている。実際に都道府県・市区町村が共同処理制度を用いて、その役割を果たしている場合も多い。共同処理制度の特徴と問題は表2のとおりである。

一部の共同処理制度については、一度共同処理がスタートすると、構成する都道府県・市区町村の議会の直接の審議対象にはならないという問題がある。関係する都道府県・市区町村においては、自らの自治体から共同処理する主体に必要な予算を支出するときに、予算で制御することも考えられるが、実際には当該自治体間(行政)で予算が事前調整済みである場合が多く、変更は容易ではない。このようなことを防ぐためには、早期の当該自治体間での調整(例えば、5か年実施計画による事業・予算調整)が必要となる。

また、一部事務組合や広域連合では独自の議会が設置され、構成市町村の議員の一部は、その議会の議員となる(ただし、構成市町村の数が多い場合には割り当てのない議会も生じうる)。この段階でも、管理者や連合長を制御することができる。

出典:総務省ホームページ・第32次地方制度調査会第27回専門小委員会資料「広域連携の現状と課題について:事務の共同処理制度の比較③」(https://www.soumu.go.jp/main_content/000658214.pdf〔2022年9月5日確認〕)(筆者が内容・表現を一部変更)

表2 事務の共同処理制度の比較