2022.10.25 政策研究

第9回 地域新電力会社はカーボンニュートラル達成の近道か?(2)

地域新電力抜きでの再エネ電力供給は可能か?

では、地域新電力を通じない形で、再生可能エネルギーを利用した電力供給によって地域のカーボンニュートラルを実現させるには、どういう方法が考えられるだろうか。

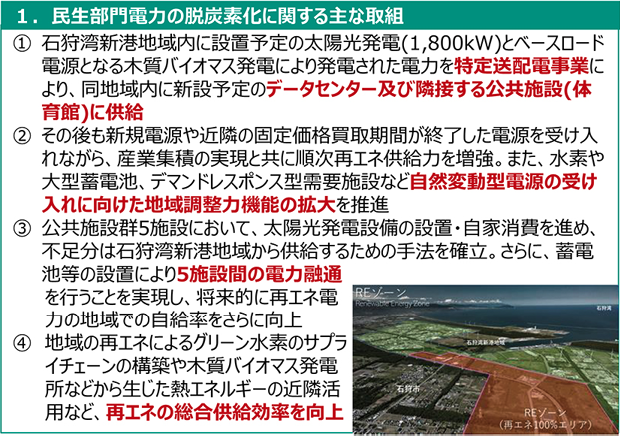

参考までに、石狩市の「脱炭素先行地域」計画提案書の一部を抜粋して掲載する。

出典:環境省「第1回脱炭素先行地域の概要」(2022年4月26日)(https://www.env.go.jp/content/000039032.pdf)8頁

図4 石狩市の脱炭素先行地域(第1回)計画提案の概要(抜粋)

基本的には、地域で発電した電気を地域内の限定された施設で消費することに専念している計画である。特に太陽光だけでは夜や曇天時に必要な電気を賄えないことと、おそらく電力の周波数のコントロール(北海道は50Hz)のために、ベース電源として木質バイオマス発電も組み合わせている。さらに、FIT制度が関わる電力を利用せず、卒FIT(FIT制度の買取期間を過ぎてFIT制度に適合しない)の電気を有効活用することで、計画当事者がコントロールできない事情に左右されない安定した体制を構築している。

シュタットベルケのようなGHG排出量削減と新産業・雇用創出の双方を狙う仕組みではなく、「CO2排出量実質削減」を優先する計画となっている。

既存の送配電ネットワークを利用しない自営線は、単純に考えればコスト高要因になると考えられるが、NTTの電柱を借りて電線配架することも可能ではあるようだ。系統接続のための既存送電線網への接続も工事費がかかることを考えれば、ケースによっては一概に高いともいえない。ただ、識者によれば、送配電線の維持コストの負担分は高いとのこと。

FIT制度も様々な問題点が指摘され、新たに2022年4月からFIP制度(固定価格買取りではなく、再エネ発電事業者が卸市場などで売電したとき、その売電価格に対して一定のプレミアム(補助額)を上乗せする制度)がスタートしたようである。いずれにせよ、地域新電力が、自らが関与できない制度変更に翻弄される基本構造は変わっておらず、地方公共団体が関わるにはリスクが高すぎることから、地域におけるカーボンニュートラル達成を真剣に考えるのなら、既存の電力供給網への系統接続を極力行わない、自営線やオフサイトPPAでの電力供給をこれからは主体に考えていくべきではないだろうか。