2022.10.25 なり手不足

第13回 議員のなり手不足と主権者教育

最終第3回(6月23日)は、6月22日に告示、7月10日投開票の参院選に合わせて、比例代表の政党に投票するリアル模擬選挙を実施した。各党党首の第一声の動画を視聴した後、実際の各政党のマニフェストを手にとり、早稲田大学マニフェスト研究所が作成した政策比較サイト「♯くらべてえらぶ」や、その他のネットでの情報をスマートフォンで調べ、本物の記載台、投票箱で投票を行った。リアルな選挙が題材なので、臨場感を感じながら、政策を比較して投票することの重要性を確認してもらった。

スマートフォンでマニフェストを比較

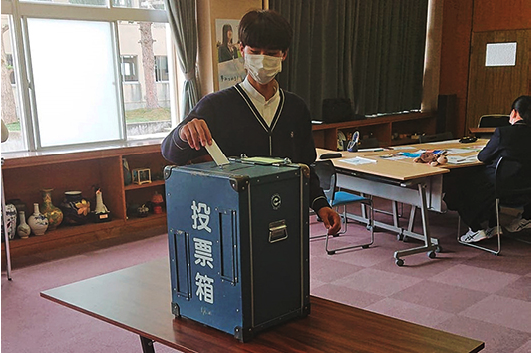

投票の様子

リアル模擬選挙を終えて

当初、政治、選挙、議会に全く興味のなかった生徒たちも、3回のプログラムを通して、徐々に関心を持ち始め、最後には、全ての生徒が18歳になったら選挙に行きたいと話してくれた。

多様な主体、地域総出で主権者教育を

選挙権が18歳に引き下げられたこと等により、2022年度から学習指導要領が改訂され高校の社会の科目に「公共」が新しくできた。子どもたちには、自立した主体として、より良い社会の形成に参画する主権者となることが期待されている。

主権者教育には、様々な実施主体が関わる。各自治体の選挙管理委員会、首長執行部、教育委員会、学校現場、明るい選挙推進協議会等の市民、そして、地方議会である。また、そのやり方も、模擬選挙、模擬議会、模擬請願、議会傍聴、議員の出前授業、議員と生徒との意見交換会等様々だ。

議員のなり手不足だけでなく、選挙の投票率の低下も大きな問題だ。総務省選挙部によると、2019年の統一地方選挙における町村議員選挙の投票率は、59.69%である。昭和最後、1987年の統一選挙では、90.26%であった。32年間で、30.57ポイントと大幅な減少である。

今後、持続可能な地域を残していくためにも、時間がかかるかもしれないが、地域総出での主権者教育の取組みが必要だ。地方議会にもその大きな役割がある。