2022.10.11 政策研究

第10回 政策(平和・コミュニティ・学習・文化・芸術・学校・給食・人権)と自由・権利

学校:「メタバース登校」

しかし、「選択肢がある」、「学校に行く」といっても現実には限界もある。例えば、学校には不登校という問題もある。学校に行きたくとも、様々な理由から不登校になることがある。その対応策の一つとして、認定NPO法人「カタリバ」が運営するメタバース(仮想空間)上の教室「room-K」がある。

「room-K」に登校しているのは、様々な理由で学校に行くことができない不登校の児童・生徒たちである。不登校の児童・生徒数は年々増加し、2020年度には、およそ20万人近くにまでに上っているという。「room-K」では、ゲームのような空間で、アバターと呼ばれる自分の分身を動かして、授業に参加することができる。アバター同士が近づくとカメラが起動し、リモートながら、実際の顔と顔を合わせてコミュニケーションをとることもできる。現在、六つの自治体がこの仕組みを取り入れていて、学校長が認めれば出席扱いになる。実際に小中学校などでこのメタバース登校を取り入れている広島県は、社会と関わる入り口の一つとして活用していきたいという(「グッド!モーニング」2022年9月13日放送分より)(テレ朝newsホームページ「【賛否】不登校の子に学び話す場『メタバース登校』」(https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000268190.html〔2022年9月13日確認〕))。

この取組みには、リアルな学び場をたくさんつくることが大切である等のネガティブな意見もあるが、可能なことから実践するという意味では意義がある取組みであるといえる。このような取組みが、学校で学ぶことの機会均等を内実化・実質化させる。議会は、このことを踏まえ政策を判断することが求められる。

給食

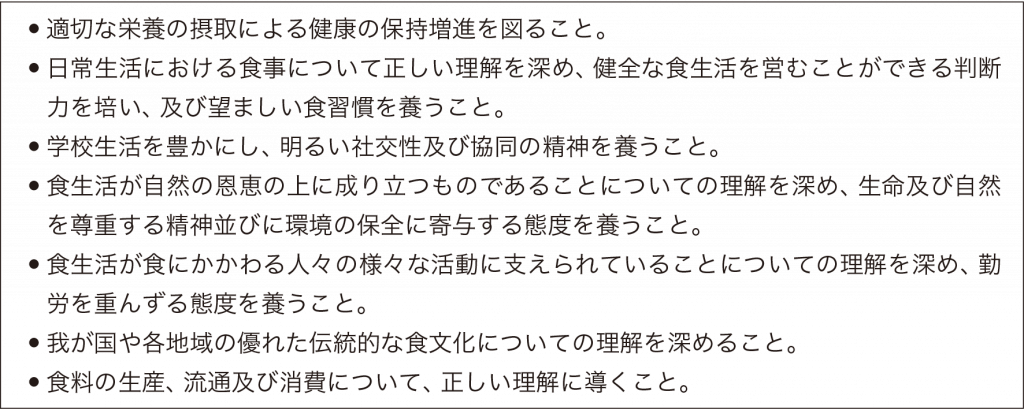

学校給食には根拠法となる学校給食法がある。現在も、その2条では、「学校給食の目標」が定められている(表2参照)。

表2 学校給食の目標

この目標は、法律が制定された1954年当時の、子どもたちの食料事情の厳しさを反映したものもあるが、それだけではなく多様である。「健全な食生活」や「望ましい食習慣」の言葉も見られる。にもかかわらず、近年では、テレビで「大食い番組」が見受けられたり、東京2020オリンピック・パラリンピックでは大量の食材が廃棄され食品(フード)ロス問題が顕在化した。国内外における食料事情が厳しさを増す中でこれらのことは、早急に見直すことが必要である。

また、給食については多面的な配慮が求められる。地域への愛着心向上や地場産業の育成の見地からは、地産地消が推奨される。健康面からは、例えば、皮も食べる運動が推奨される。ナスの皮にはナスニンというポリフェノールが含まれており健康づくりに役立つ。皮を捨てないことは食品ロスやごみ削減にもつながる。医療面ではアレルギー対応ができているかということもある。宗教的なことで食材に対応しているかといった人権に関わる問題もある。

このように、給食は、貧困・地域・産業・消費・食品・ごみ・健康・医療・人権等多くの問題に関わっている。議会は、このようなことを総合的に考えることが求められる。