2022.09.12 政策研究

第8回 地域新電力会社はカーボンニュートラル達成の近道か?(1)

前所沢市議会議員 木田 弥

【今回のテーマから考えられる一般質問モデル案】

○地域新電力会社(以下「地域新電力」という)への我がまちからの出資によって、区域内の電力由来のGHG(温室効果ガス)排出量の削減がどの程度見込まれるのか?

○(上記質問に関連して)トン当たりのGHG排出量削減に要する、地域新電力のコストをどのように見込んでいるのか(変動費だけでなく固定費も含む)?

〇地方公共団体が出資する地域新電力からの公共施設への電力調達を随意契約で実施することは問題ではないか? 入札が基本ではないのか?

前回は、GHG排出量の削減のみでは、2050年カーボンニュートラルは達成できず、GHG吸収源の確保が重要であることを説明した。吸収源として最も期待できるのが、森林である。「森林資源の活用と保全」によって、吸収源を確保する計画を有する浜松市の事例を紹介した。

しかし、浜松市のような大規模な森林を区域内に有しない地方公共団体にとっては、吸収源の確保は悩ましい課題である。そのため、前回見たように、多くの地方公共団体では、この吸収源の議論を回避して計画を作成している事例が多い。

今回は少し視点を変えて、カーボンニュートラル達成のための打ち手の一つである地域新電力の有効性及び効率性について検討する。なぜ地域新電力を取り上げるかといえば、ここにきて地域新電力に様々な課題が浮かび上がりつつあるからだ。一方で、令和4年4月に公表された第1回の「脱炭素先行地域」計画提案書では、選出された26地域のうち10地域が地域新電力の活用ないし新設を表明している。果たして、地域新電力は、カーボンニュートラル達成に近づく有力な手法なのか?

2030年までは、GHG吸収源の確保よりGHG排出量削減を優先が主流

2030年までにGHG排出量46%削減を目指すことがひとまず我が国の当面の目標であることから、吸収源の確保の議論は、実際は2030年以降の課題と考える地域も多いようである。

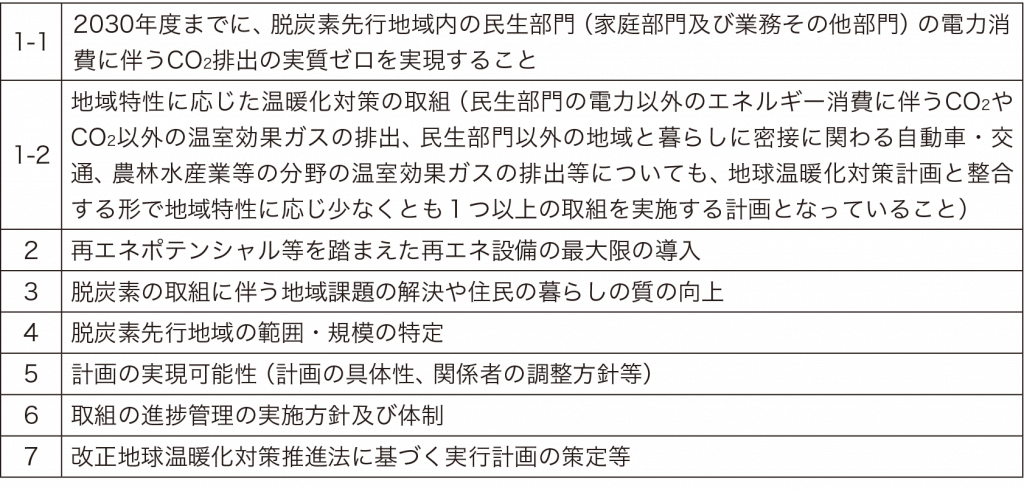

下表にあるように、国が進める「脱炭素先行地域」事業の選定要件で、「1-1 2030年度までに、脱炭素先行地域内の民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現すること」を筆頭に掲げている。また下表には、カーボンニュートラル実現に大きく寄与するGHG吸収源に関する内容は明示的には含まれていない。

下表を見る限り、当面は、「民生部門」の「電力消費」を「再生可能エネルギー起源の電力」に切り替えることに専念してくださいね、と読み取れてしまう。

次項では「1-2 地域特性に応じた温暖化対策の取組(民生部門の電力以外のエネルギー消費に伴うCO2やCO2以外の温室効果ガスの排出、民生部門以外の地域と暮らしに密接に関わる自動車・交通、農林水産業等の分野の温室効果ガスの排出等についても、地球温暖化対策計画と整合する形で地域特性に応じ少なくとも1つ以上の取組を実施する計画となっていること)」との記載があり、1-1以外にもう一つ温暖化対策に取り組んでくださいということになっている。例えば、酪農が盛んな地域であれば、牛のゲップから排出されるメタンの削減取組み、あるいは森林資源が豊富なまちであれば吸収源対策などが考えられる。

出典:環境省「脱炭素先行地域づくりガイドブック」(2021年12月)(https://www.env.go.jp/content/900512580.pdf)10頁

表 脱炭素先行地域の選定要件

上記選定要件は、「吸収源の本格的な議論は2030年以降でもよい」、「まずは削減努力を」と考える地方公共団体に、国がお墨付きを与えかねない。少なくとも吸収源対策についても、積極的に盛り込むべきだろう。

ここで注目していただきたいのが、選定要件として「3 脱炭素の取組に伴う地域課題の解決や住民の暮らしの質の向上」が挙げられている点である。

この地域課題の解決に一定の役割を期待されているのが、地域新電力である。

令和4年4月に公表された第1回の「脱炭素先行地域」に選ばれた26地域のうち、ざっと確認した範囲で、「北海道上士幌町」、「北海道鹿追町」、「宮城県東松島市等」、「神奈川県川崎市等」、「兵庫県淡路市等」、「鳥取県米子市等」、「島根県邑南町等」、「岡山県西粟倉村等」、「高知県梼原町」、「熊本県球磨村等」など10地域が既存の地域新電力を活用、若しくは新たに地域新電力を設立すると計画書に記載している。

選定要件3を満たすためにも、地域新電力の活用ないし設立を計画に盛り込むことで、計画の説得性を高めているということなのだろう。