2022.08.25 政策研究

第12回 「対話」により「議会基本条例」の評価・検証を行うことで条例の原点に立ち戻る

ワールドカフェによる「対話」で「問題意識」を醸成する

「対話」とは、「あるテーマについて、意味付けを確認し、新しい関係性をつくり出すプロセス」である。これは、哲学の社会構成主義に基づく。社会構成主義の前提は、物事の意味とは客観的な事実ではなく、社会的な構成物であるということ。つまり、人々は客観的な事実ではなく、それぞれがその事実への意味付けを通して世界を理解している。それぞれの意味付けが違うので、同じものを見ていても見え方が違い、誤解や混乱が生じてしまう。そのため、相互に理解するためには、物事を一緒に意味付けるプロセスである対話が必要になる。

各議員の議会基本条例に対する意味付けも様々だ。1期生の議員の中にはもしかすると、初めて聞いた、と意味付けする議員もいるかもしれない。その意味付けの違いをワールドカフェで顕在化させ、全員で自分たちの議会の問題に気づき、問題意識を高めてもらうのが、「議会基本条例の評価・検証のワールドカフェ」の目指すところである。以下、「議会基本条例の評価・検証のワールドカフェ」の流れを紹介する。

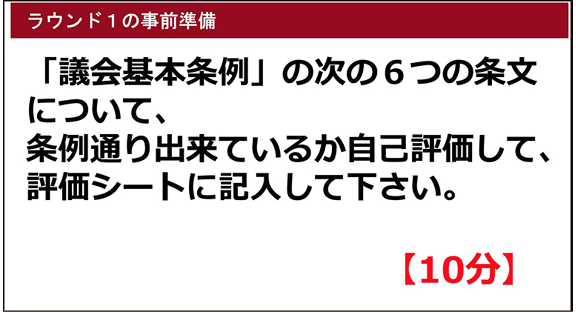

まず、筆者が議会基本条例の中から選んだ六つの条文について、5段階(5:全くそのとおりできている、4:ややそのとおりできている、3:どちらともいえない、2:ややそのとおりできていない、1:全くそのとおりできていない)で自己評価をしてもらう。例えば、①政策提言の強化、②市民との意見交換会の開催、③議員間討議による合意形成、④議会図書室の充実、⑤議会広報の強化、⑥条例の見直し改正、について規定された六つの条文について。

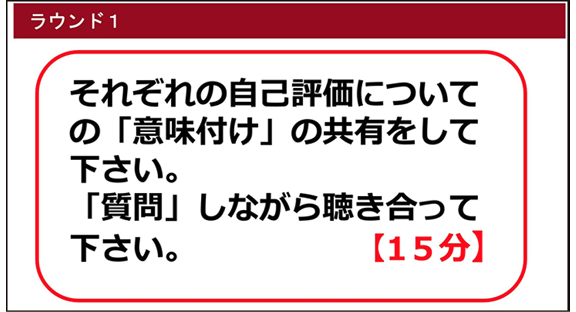

その自己評価をもとに、ワールドカフェの第1ラウンドでは、各議員の自己評価の意味付けを共有しながら、なぜその評価にしたのか、その理由は何かを聴き合ってもらう。同じ条文に対して、5をつける議員、1をつける議員が出てきたりするが、対話をすることによって、やっぱりできていないのか、やっているけれどそもそもの目的が達成されていないのでは、と議員それぞれの認知が揺らぎ始める。特に議会図書室の充実の条文については、議会図書室が物置になっていたり、図書費が少なく新規の図書購入をしてない議会が多いので、2や1がつく場合がほとんどで、これ条例違反じゃないの、という話になる。このラウンドでは、評価について合意形成をするのではなく、あくまでもお互いの意味付けを確認し、個人で内省することに主眼を置いている。

ワールドカフェの進行スライド1

ワールドカフェの進行スライド2

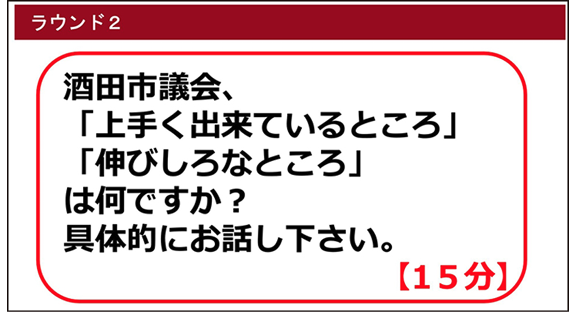

次に席替えをした後の第2ラウンドでは、議会として、「うまくできているところ」、「伸びしろなところ」について、6つの条文以外にも具体的に出し合ってもらう。議会としてできていることと、できていないことを模造紙に書き出してもらうことで、頭の中を整理し、議会の現状についての解像度を上げ、議員間の共通認識をつくっていく。第1ラウンドで評価が低かった項目を中心に、伸びしろなところがたくさん出てくることが多い。

ワールドカフェの進行スライド3

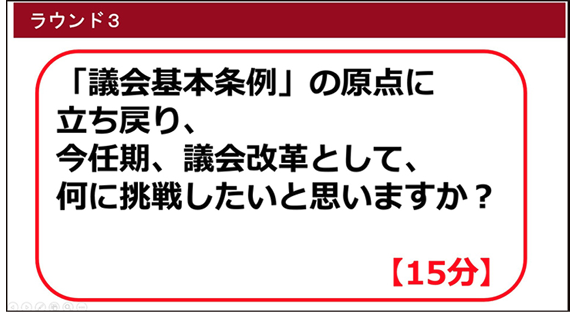

再度席替えをした後の最後の第3ラウンドでは、議会基本条例の原点に立ち戻り議会改革として何に挑戦したいか、について話し合ってもらう。今後の議会改革のアクションプランを考えてもらうラウンドである。政策提言できる議会にならないといけない、そのためには市民の意見をしっかり聴く場をつくり、政策にまとめ上げるための議員間討議をしなければ、というような前向きな意見がそれぞれの内側から湧き上がる。

ワールドカフェの進行スライド4

ワールドカフェの最後には、個人の振り返りとして、議会基本条例の原点に戻りあなたはまず何をしたいか、についてA3の紙にそれぞれ書き出してもらう。各議員の問題意識を確認、自律的な思いや意志を宣言してもらうとともに、今後の議会改革のアクションプラン策定の材料にしていく。

これまで山形県酒田市議会、鹿児島県知名町議会等で、「議会基本条例の評価・検証のワールドカフェ」を実施してきた。議員間の対話を通して、議会の抱える問題が明確になり、議員の中に問題意識が醸成され、議会改革に向かって一歩前に踏み出す機運が議会内に生まれている。

鹿児島県知名町議会でのワールドカフェ