2022.07.25 政策研究

第6回 我がまちの温室効果ガス排出量を計算してみよう(4)

BAU排出量の推計は、活動量の変化率に着目

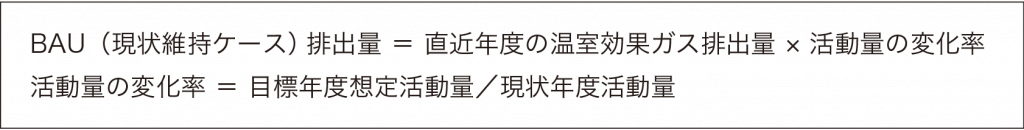

では、このBAU排出量の推計は、どのように算出されるのか。

が基本式となる。

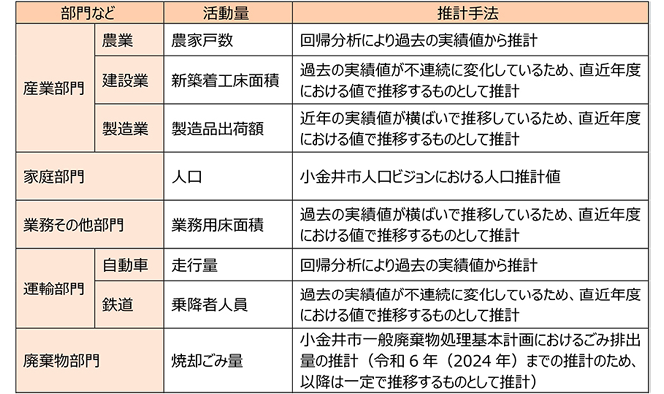

ここで、前回紹介した、GHG排出量の現状推計のための基本式でも使われていた活動量が登場する。目標年度想定活動量/現状年度活動量について、小金井市の事例(図4)で確認する。

出典:「第2次小金井市地球温暖化対策地域推進計画」(2021年)36頁

図4 BAU排出量推計における基本事項

小金井市では目標年次のBAU排出量推計のための方法として、活動量とその推計手法をしっかりと計画書に記載している。さすがに、この推計部分まで議員自らが推計するのは少し荷が重いが、何を活動量の指標としているのか、どのような推計手法を用いているのかについては、しっかりと検証する必要があるだろう。

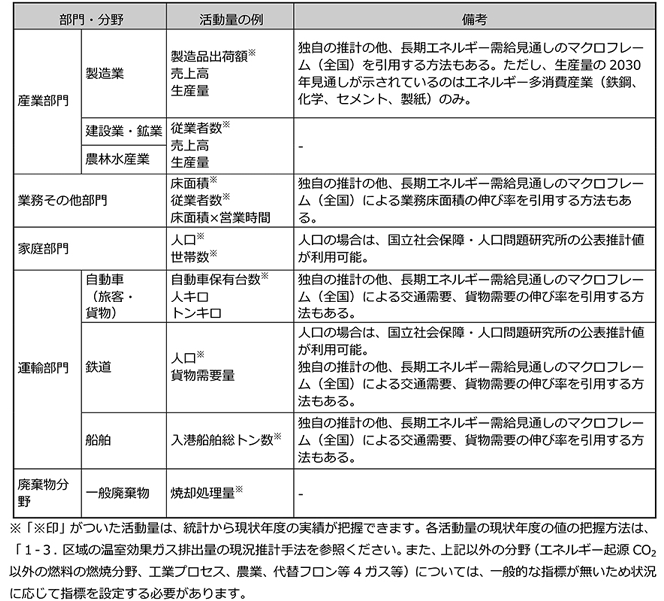

小金井市のように計画書にBAU排出量の算出方法についてしっかりと記載されていない場合は、我がまちがどのような推計手法を用いているかについては議場で確認して、その妥当性を検証しよう。参考に、図5として環境省「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(算定手法編)」(2022年)に記載されている活動量の事例も掲載しておく。

出典:環境省「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(算定手法編)」(2022年)214頁

図5 部門・分野別の将来推計に用いる活動量の例

これまでの議論をざっと整理する。将来推計のためには、まず基準年となる年度の現況推計を行う。その後、目標年度のGHG排出量の推計値を設定。

目標年度の排出量の推計値算出に当たっては、二つの選択肢がある。イ)削減率をあらかじめ国の目標削減率に合わせるか、ロ)削減量を積み上げて、その合計値で削減率を決定する。その後、図1のA、Bで示した二つの選択肢がある。A基準年から削減量を引く、B目標年度から削減量を引き基準年と比較。順列組み合わせでいえば、四つのパターンがあり、小金井市、北九州市はイ)とB、浜松市、さいたま市はロ)とBに分類される。イ)とAの組み合わせが算出の手間は最もかからず、ロ)とBが最も手間がかかる。その分より実態に近いといえよう。いくつかサンプリングした印象では、やはりイ)とAの組み合わせが最も多いようである。我がまちがどの分類に当たるのかをよく確認していただきたい。

ある程度、目標年度の削減率が定まれば、削減量も定まり、その後は、それぞれのまちのGHG排出量削減のための施策が記述されることになるが、これについては、ここではあえて触れない。削減のための施策は、それほど複雑な計算を必要としないからだ。どこか我がまちと類似の自治体のうまく整理されている計画を参照すればよいだろう。

(1) 外務省「日本の排出削減目標」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ch/page1w_000121.html)。

(2) 「山形市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の概要」(2018年)4頁(https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/367/gaiyou.pdf)。