2022.07.11 政策研究

第7回 政策(減災)と安心・不安

「安心をもたらすと信頼が高まる」、「不安は不信につながる」

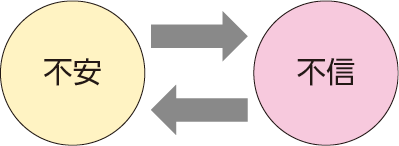

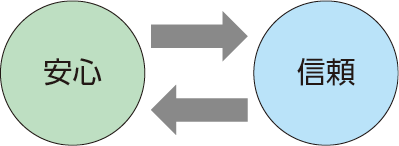

人は安心することで信頼が高まる。信頼が高まると安心をもたらす。すなわち、図5に示すように、安心と信頼は循環する。また、図6に示すように、不安と不信も循環する。前者は好循環であり、後者は悪循環である。

ところで、鳥瞰(ちょうかん)することは安心につながる。全体が見渡せるためである。今、地域にどのような防災リスク・防災資源があるかを広く横断的に見渡すこと、過去に遡ってどのような防災リスク・防災資源があるかを縦断的に見ることは、減災につながり、ひいては安心をもたらすからである。また、科学技術の進歩に倫理が追いついていないといわれて久しいが、このことは、不信の発生につながるのではないか。そして、その不信が不安につながるのである。科学技術の進歩に合わせて、倫理の深化も求められている。

出典:筆者作成

図5 安心と信頼の好循環

出典:筆者作成

図6 不安と不信の悪循環

予測がズレたとき・予測が想定外のときの不安と調整

予測がズレたときは調整が必要となる。このとき、調整の仕方には様々な方法がある。例えば、政策水準を(変える・変えない)、期間を(変える・変えない)、政策手段を(変える・変えない)、政策資源を(増やす・減らす)、それらの組合せ、などの方法がある。どのような調整が適正なのかを考えることが求められる。

特に、想定外のときには慌てることもある。2022年1月には、トンガ共和国の大噴火による津波が想定外に早く日本に届いた。事後に分かったことであるが、その理由は、「空振(くうしん)」と呼ばれる空気の圧力変化が、海面変動を引き起こしたものであるという(河北新報2022年1月17日(https://kahoku.news/articles/20220116khn000038.html〔2022年5月22日〕確認))。このことは、災害対応のために必要となる予測にも想定外があることを認識する必要があることを示している。