2022.07.11 政策研究

第7回 政策(減災)と安心・不安

災害リスクとタブー

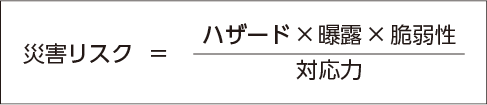

災害リスクは、図4に示すように、ハザードと曝露(ばくろ)と脆弱(ぜいじゃく)性を掛け合わせ、それを対応力で割ることで表されるという(永松 2020:14)。

出典:永松 2020:14

図4 災害リスクの算出法

永松伸吾によれば、ハザードは、その地域で災害を引き起こすきっかけとなる外力の大きさと発生確率を示している。防災対策では所与のものとして考える必要がある。具体的には、地震であればマグニチュードや発生頻度を表す(永松 2020:14)。

曝露とは、ハザードの影響を受ける範囲に人口や経済的資源がどの程度存在するかということである。曝露をコントロールする政策手段としては、主に都市計画に関わる方法が中心となる(永松 2020:14)。例えば、高層建築物の増加は、ハザードの影響を受ける範囲に人口や経済的資源が増えることとなり、災害リスクを高めてしまう。

脆弱性は、ハザードからコミュニティや個人が受ける影響を大きくさせるような要因あるいは過程として定義される。そして、脆弱性には、少なくとも次の二つが含まれる。第1に、河川堤防の欠如や住宅の耐震性の欠如などの物理的脆弱性である。第2に、貧困や経済的格差や少子高齢化などの社会的脆弱性である(永松 2020:14-50)。

対応力は、災害による被害の拡大を食い止めるための社会の対応力を意味している。意識の高さや日々の訓練、対応に必要な装備などが含まれるが、平時のマネジメント力も含めて考えられる(永松 2020:15)。

それでは、これらについて現状はどうなっているのだろうか。永松によれば、ハザードは進み(永松 2020:15)、曝露人口は増加し(永松 2020:16)、脆弱性も進む(永松 2020:16)一方で、対応力が低下しているという(永松 2020:18)。このことは、一層大災害を起こすリスクが高まっているといえる。

また、基礎自治体にとって自らが消滅するような事態を想定した対策は相変わらずタブーとなっているようである(永松 2020:34)。しかし、口に出して触れたりしないことであるタブーは、事実を隠してしまうため、政策を適正なものとすることは容易ではない。再び同じ失敗を繰り返す可能性が高まってしまう。東日本大震災での岩手県大槌町等の被害の状況を見れば、タブーとはいっていられない。タブーを超えた議論が求められている。究極は、自治体政府が全滅する災害リスクであり、それでもいかに市民を守るのかを、市民・団体・法人・国等と議論することも自治体政府(議会・行政)には、求められている。

礒崎初仁がいうように、災害予防に関して重要なのは、地域にどのような災害リスクがあるかを見定めるリスク設定と、災害時にどの程度の被害が生じるかを把握する被害想定である(礒崎 2020:189)が、タブーがあっては、適正なリスク設定と被害想定はなしえない。