2022.07.11 政策研究

第7回 政策(減災)と安心・不安

経験不足の危惧

大震災に遭っていない市民・議会(議員・事務局職員)・行政(首長・職員)の割合が増えているため、自治体の関係者は大災害に対して経験不足の状態にある。2011年と今年(2022年)の間には、2000年代後半からの職員の大規模退職とそれを代替することになった新入職員の累積数が増え、職員の半数近くが入れ替わっている自治体政府もある。そして、残っている半数の職員も、多くは異動し役職も変わっている。自治体政府の地域防災計画は、おおむね課ごとに役割が定まっているため、大災害に遭っていない多くの地域では、自治体職員が経験不足の状態にある。

もちろん、公選職である議員も首長も2011年3月と2022年4月では、多くの場合は3期当選していないと、その職としては経験していないことになる。このため、経験不足の危惧は避けられず、平常時から減災のための政策が強く求められる。

初動対応で機能を発揮する自主防災組織と消防団員の増減

災害時には、常備消防としての消防署が機能しないこともある。東日本大震災を見ても、常備消防が動けないことがあった。そのときには、地域の市民や市民に身近な自主防災組織や消防団の役割が大きくなる。「お隣さん」の力で相互に助け合うことになる。

例えば、自主防災組織の活動では、重機が必要となるような応急・復旧工事は難しいものの、ジャッキやチェーンソーなどを使用する初動対応においては果たす役割は大きいものがある。そのため、自主防災組織に関わる人々には、防災器具の整備や訓練が必要となる。

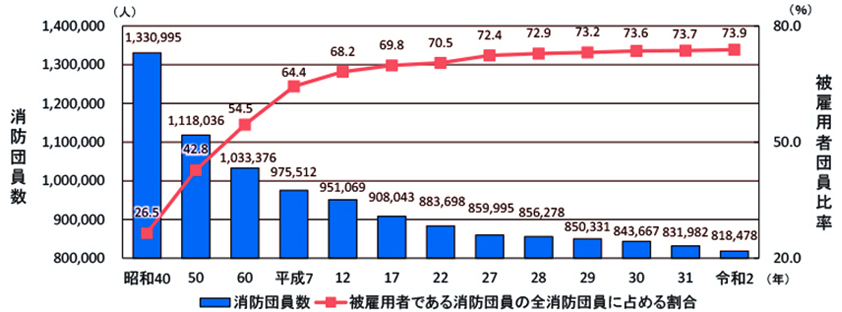

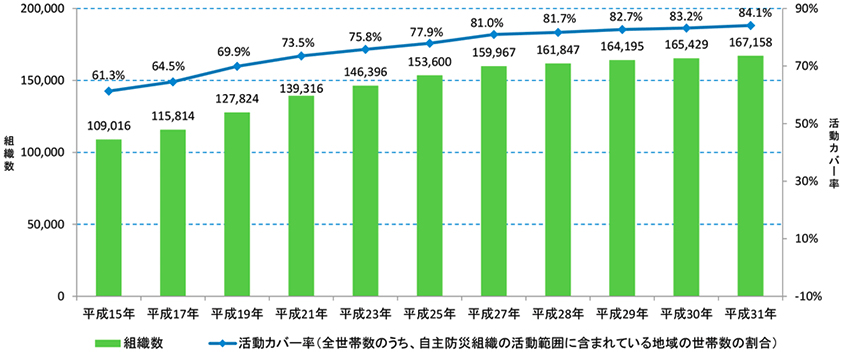

なお、自主防災組織は、図2のように増加傾向にある。一方、図3のように消防団員は減少しているが、女性消防団員や学生消防団員などの入団を促進する方策も講じられている。

出典:内閣府ホームページ「自主防災組織の推移」(https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/r02/honbun/3b_6s_43_00.html〔2022年6月18日確認〕)

図2 自主防災組織の推移

出典:消防団ホームページ(https://www.fdma.go.jp/relocation/syobodan/data/scale/〔2022年6月17日確認〕)

図3 消防団員数と被雇用者である消防団員の全消防団員に占める割合の推移