2022.06.27 リーガルマインド

第1回 剣太からのバトン─時間は当事者の気持ちを軽くしない

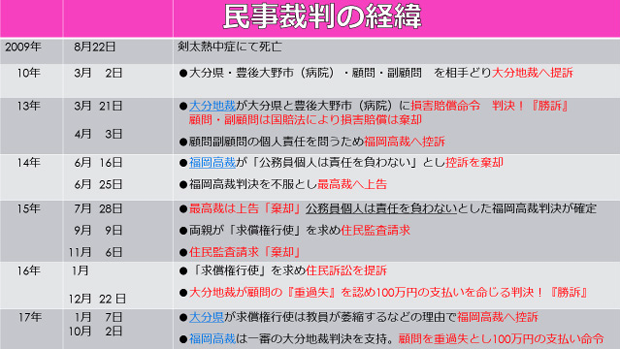

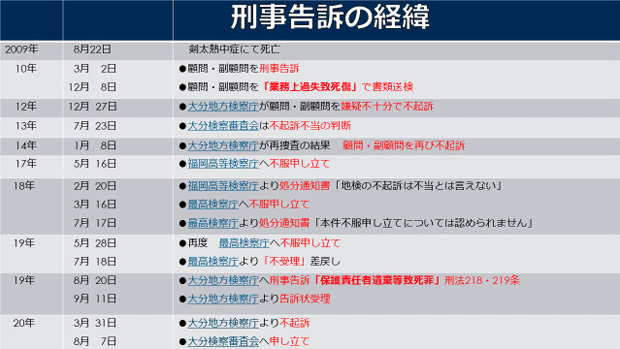

民事裁判・刑事告訴経緯(工藤英士氏・奈美氏作成)

この一連の裁判では、国家賠償請求訴訟では自治体行政側が敗訴、住民訴訟では自治体行政職員(顧問教員)の個人責任が認められた。筆者がこの事件の詳細を剣太同様の高校生や大学生らに紹介し、感想を求めると、当然であるとの感想が100%であり、なぜ刑事事件として立件されなかったのか理解できないという人がほとんどである。

しかし、行政職員・教員等学校関係者に同じく剣太事件の話をすると、「指導が行き過ぎた」との修飾句が付く感想が聞かれ、さらに、行政法学者や教員出身の教育学者等からは、教員の行為と死亡との因果関係を認める(立証する)ことは難しい、教員の個人責任は認め難いとのコメントが寄せられる。この差はどこからくるのであろうか。果たして、皆さんはどう感じるのであろうか。

指導を受ける側と指導を行う側、また一般人の法感覚と専門家の法解釈との間に大きな溝があることを感じざるを得ない。

実際に裁判事案を調べてみても、学校での事件等において、国公立の教員個人が賠償責任等を負担し、さらに刑事司法手続過程に乗る事例を知らない(しかし、剣太事件では、2013年7月23日には不起訴不当の判断も出ている)。

しかし、繰り返しになるが、この一連の裁判、特に公務員の個人責任が認められたことは、事案の性質からすれば、遺族にとっては、当たり前のことが認められたにすぎないとの思いであること、逆になぜ、この当たり前のことが認められるまでに、こんなにも労力と時間をかけなければならないのか、その思いが被害当事者・遺族としては強いことについて、私たちは、肝に銘じておかねばならない。

こうした、これまでの行政法実務、すなわち公務員の個人責任が認められることが、極めて異例なことであること、この一連の裁判で勝ち取った判決が、被害者側からすれば、歴史的で画期的な価値ある重要判決との評価がなし得るものだとしても、そうした評価がなされ続けることの問題点も含めて、この連載で、しっかりとこの事件に向き合ってみたい。

なお、文責は筆者にあるが、この連載では、剣太の母・工藤奈美さんに全面的に協力・伴走していただいている。こうした形で連載を行うことは、過去にも例がないことであろう。未来の子どもたちの命を守りたい、その思いで奈美さんが協力してくださる。この場でお礼を申し上げたい。

その意味でもぜひ連載を読んでほしい。被害者側・遺族側から見た現行法制度・運用の課題を発見し、その課題解決(模索・議論・発信)を目指していきたい(なお、氏名等について、剣太の両親及び弟を除き、プライバシー保護の観点から、基本的には便宜上仮名表記することとする)。