2022.06.27 議会改革

第29回 自治体議会と多様性(2)

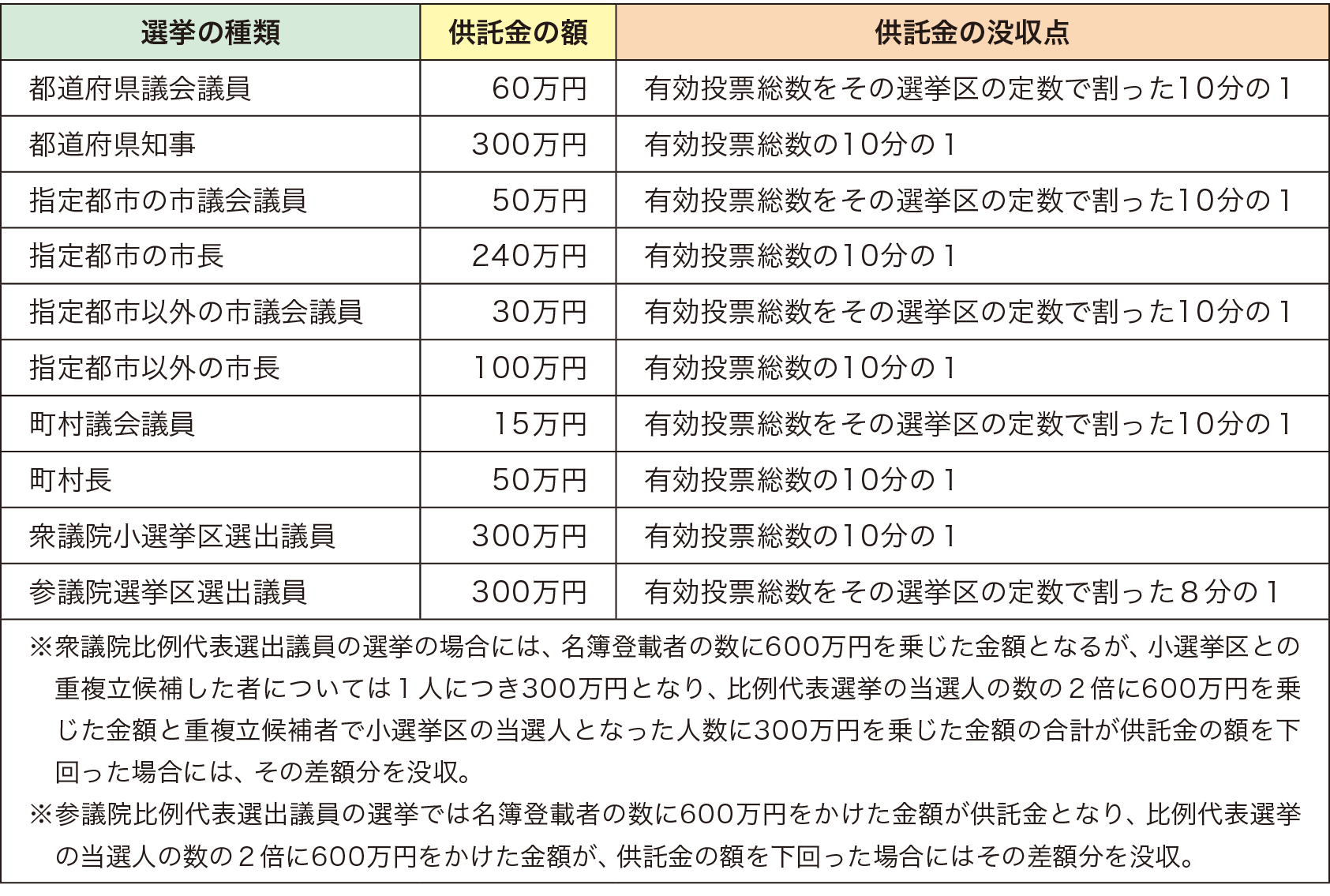

(3)供託金

公職選挙法は、金のかからない選挙の実現と候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として、選挙公営制度を採用している。

選挙の公営は、その反面、選挙運動の自由の制限と裏腹の関係となり、選挙運動の制限のいわば代償的なもの、あるいはその根拠ともなりうるものとして、公的な費用負担が制度化されてきているところもあるといえる。

また、選挙公営の進展により立候補の魅力が増大し、売名行為などのための泡沫(ほうまつ)候補の増加等が危惧されるとして、供託金の額の大幅な引上げと、供託金の没収等による費用の取立てなども行われてきている。

日本の選挙供託金制度は、1925年の男子普通選挙制の実現のときから導入されているもので、その表向きの理由は、売名候補者又は泡沫候補者の立候補を防ぎ、選挙の混乱を少なくし、併せて選挙が誠実厳正に行われる点にあるとされたが、実際は、無産政党や無産者の議会への進出を抑制することに真の狙いがあったともいわれる(7)。

供託金の制度は、財産的に余裕のない人の立候補を実質的に制約することになり、ひいては多様な人が公職に就くことを妨げる一因となっている可能性もある。泡沫候補の輩出の防止といった目的自体に概念・範囲の不明確さがあることは否めず(8)、立候補の自由の制限との関係でどれだけ説得的なものとなっているのかという問題もあり、立候補の本気度の確認であれば、一定数の有権者の署名を求める推薦人制といった、より制限的でない仕組みもある。供託金制度も、結果として現職を利するものとなっており、真摯な候補者を選挙から撤退させてきたとの指摘もある(9)。

供託金制度の合理性や憲法適合性をめぐっては、学説上は疑義を呈する議論が少なくなく、これまでにも何度か訴訟で争われている。

そもそも、供託金制度は、世界的に見ると選挙制度に当然のものというわけではない。2016年に提起された違憲訴訟の弁護団が作成した資料によれば、OECD加盟国35か国(調査当時)のうち、アメリカ(10)、フランス、ドイツ、イタリアなど23か国では供託金制度が存在せず、供託金が存在する12か国の中では、日本の300万円や600万円という金額は最も高額であり、日本に次いで高い韓国でも150万円であり、イギリス下院500ポンド(約7万円)、オーストラリア下院1,000豪ドル(約8万円)など、10万円以下の国が多い。アイルランドでは、2001年に最高裁判所が選挙供託金は市民の間に差別をもたらすものだとして違憲であるとの判断を示し、また、カナダでは、2017年に州上級裁判所が、選挙供託金がカナダ人権及び自由憲章3条の規定に違反するとの判決を下している(11)。

もっとも、日本の裁判所は、例えば、東京地判令和元年5月24日判タ1473号194頁が、「現行の選挙供託金制度は……選挙に立候補しようとする者に無視できない萎縮的効果をもたらすものということができ……立候補の自由に対する事実上の制約となっている」としたものの、真に当選を争う意思のない候補者の濫立による弊害の防止という目的は正当で、供託金の額も合理性がないとはいえず、国会の裁量権の限界を超えている場合に該当しないとの判断を示すなど、違憲との判断を示したものは今のところ見当たらない(12)。

そのような中、2020年の公職選挙法の改正で、これまで供託金の制度がなかった町村議会議員の選挙について、選挙公営の対象を市議会議員と同様のものに拡大することに伴う措置として15万円の供託金制度が導入されるに至っており、これが立候補の新たなハードルとなる可能性も指摘されている。

日本の供託金制度は、金額が高額であり、立候補の高いハードルとなっていることは否めず、国会でも、一時、引下げの動きも見られたものの(13)、最近は上記のような逆の動きもある。国民の権利としての立候補の自由の重要性に目を向け、また、近年の格差の拡大や貧困の広がりなども考慮するならば、多様な人が立候補できるような状況を整えていくことが必要なのではないだろうか。

このように見てくると、日本の選挙制度には、多様な人の立候補や自由な選挙といった点から合理性を問われかねない仕組みが少なくないようにも見受けられるが、見直しの議論もあまり行われてはおらず、それらについて疑問すらもたれなくなっているような状況(飼い慣らされた状況?)が浮かび上がってくるのである。