2022.06.10 政策研究

第5回 我がまちの温室効果ガス排出量を計算してみよう(3)

公表された統計データを利用すれば簡単に算出可能

(1)まずは新潟県全体の製造業中分類ごとのCO2排出量を算出

新潟市の式は、「『都道府県別エネルギー消費統計』(資源エネルギー庁)の新潟県データから、製造業中分類毎のCO2排出量を『製造品出荷額等』(工業統計:経済産業省)を使って按分」と解説されている。これは表1にあるように、製造業中の11分類ごとにCO2排出量を出して、それを合算したということである。

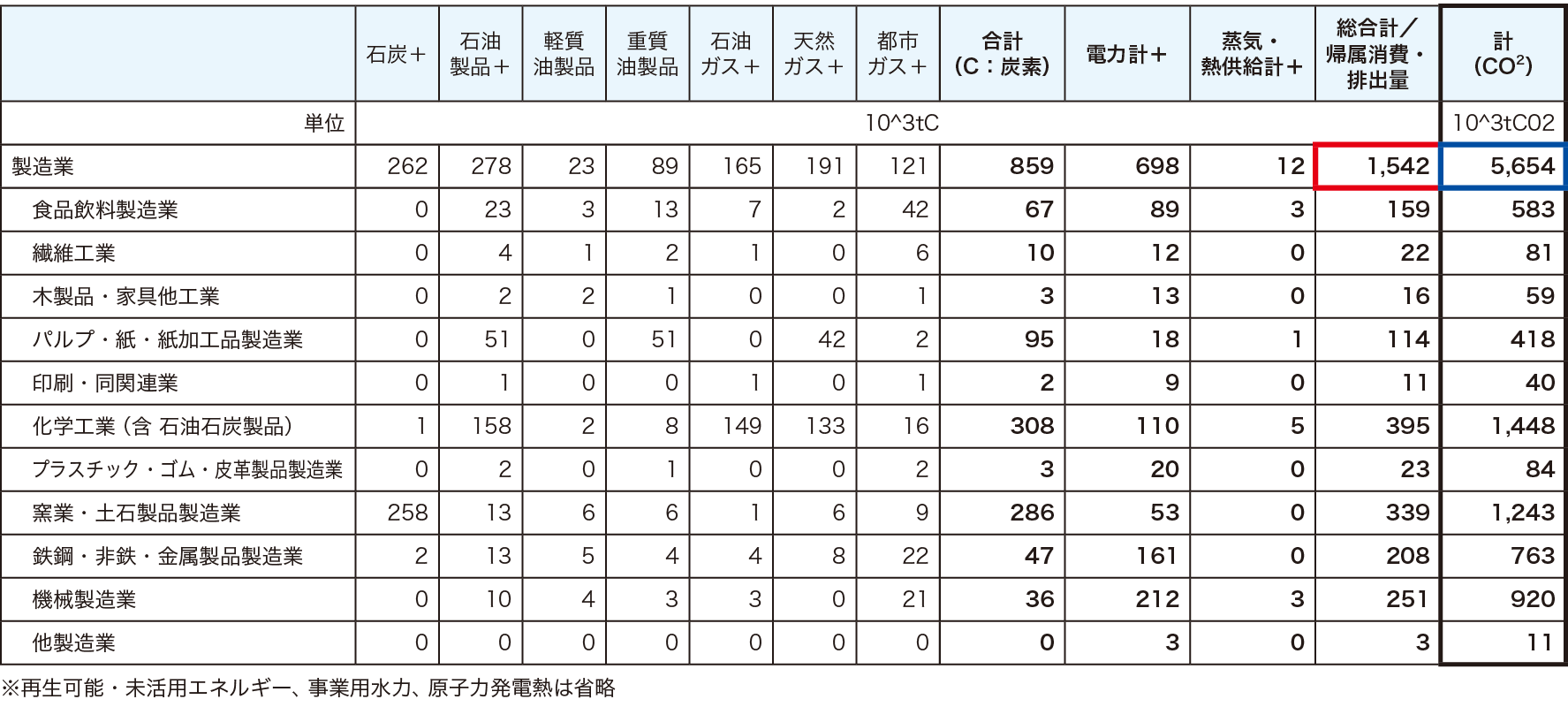

表1 都道府県別エネルギー消費統計 新潟県2019FY(会計年度)暫定値

式を見たときに、先ほどの「GHG排出量=活動量×排出係数」はどこに出てくるのだと思われたことと思う。

実は「(新潟県全体の)製造業中分類のC(炭素)排出量=活動量×排出係数」がすでに計算済みで含まれており、「都道府県別エネルギー消費統計」で計算済みのC排出量に44/12を乗じてCO2に変換し、新潟県中の新潟市の製造品出荷額の割合を掛けて「按分」した結果を利用している。

これは、「産業部門」─「製造業」の五つの算出方法のうち、「カテゴリA:都道府県別按分法(標準的手法)」に分類される。

具体的に、「都道府県別エネルギー消費統計」から新潟県を抜粋した表1を見てみよう。新潟県の製造業から発生する2019FY(会計年度)暫定値のC(炭素。二酸化炭素ではない)排出量は、1,542×10^3tC(表1赤枠)。これに44/12を乗じると、5,654×10^3tCO2(表1青枠)となる。

このもととなる排出量は、製造業が利用したエネルギー源、石炭+、石油製品+、軽質油製品、重質油製品、石油ガス+、天然ガス+、都市ガス+それぞれの量に、エネルギー源ごとに異なる排出係数を乗じて算出されている。例えば「石炭+」とあるのは、石炭一括で排出係数が示されているのではなく、「石炭」には、さらに「輸入原料炭」、「輸入一般炭」、「輸入無煙炭」など小分類があり、それぞれに異なる排出係数が設定されているためである。以下、「+」表示の項目は同様である。また、これらの値に、さらに電力や熱など、発生源は区域内にはないが、利用している電力や熱から発生するC排出量を加えている。前回紹介したScope2の部分である(参考:エネルギー源別標準発熱量・炭素排出係数一覧表(https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/carbon.html))。

結局、活動量×排出係数については、いちいち計算しなくても、すでに用意されているし、これを自前で計算するとなると、いちいち自分たちでデータを収集しなければならず非常に厄介であることは理解いただけたと思う。

(2)次に、工業統計調査から新潟市/新潟県の出荷額等に占める新潟市の割合を求める

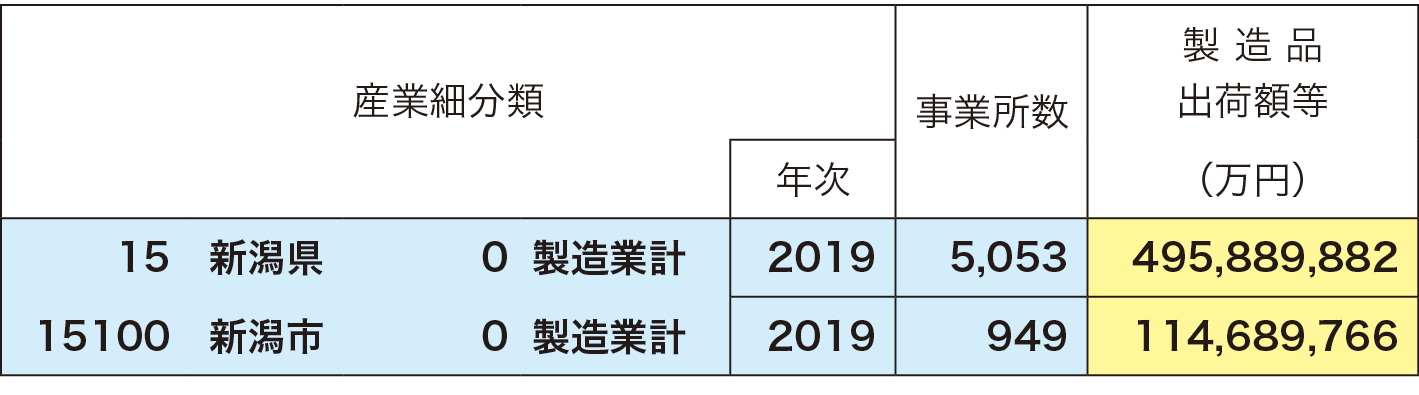

表2にあるように、2019年の新潟県の製造品出荷額は495,889,882万円、新潟市の同出荷額は114,689,766万円で、新潟市の製造品出荷額/新潟県の製造品出荷額は、およそ23%を占めることが分かる。

表2 新潟県と新潟市の製造品出荷額

この割合に、表1で得られた新潟県の製造業から排出されるGHG排出量5,654×10^3tを乗じると、2019年に新潟市の製造業から排出されるGHG排出量は、1,308×10^3tと算出され、この値は、当たり前だが、「部門別CO2排出量の現況推計」の新潟市の「製造業」から排出される値と一致する。

ちなみに、新潟市のデータは、産業部門全体のデータは開示されているが、「製造業」としてのデータの開示は確認できなかった。

以上、見てきたように、「産業部門」─「製造業」のGHG排出量の算出は、「カテゴリA:都道府県別按分法(標準的手法)」並びに、「部門別CO2排出量の現況推計」の「各部門の算出方法」を利用した場合、国が公表している二つのデータ、「都道府県別エネルギー消費統計調査」と「工業統計調査」を利用すれば容易に算出できることが理解いただけたことと思う。また、なぜそうなるのかについても、「GHG排出量=活動量×排出係数」というGHG排出量算出の基本的な考え方を押さえていれば、どうしてこういう算出方法を用いるのか、ある程度納得いただけることと思う。前回紹介した「カテゴリB:全国業種別按分法」、「カテゴリC:都道府県別按分法(実績値活用)」、「カテゴリD:全国業種別按分法(実績値活用)」については、部分的に算出方法を変化させているだけなので、カテゴリAの算出方法をしっかり理解していれば、応用が可能である。一方、「カテゴリD:事業所排出量積上法」については、別途、有償でデータを入手しなくてはならず、個人で算出するハードルは高い。

いずれにせよ、実際に手を動かして、カテゴリAの算出方法により我がまちの「産業部門」─「製造業」のGHG排出量の算出にぜひとも取り組んでいただきたい。GHG排出量算出方法について、より一層深い理解が得られること請け合いである。

(1) 全国地球温暖化防止活動推進センター(JCCCA)「温室効果ガスの特徴」。

(2) https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/tools/siryou/suikei-2.pdf