2022.06.10 政策研究

第5回 我がまちの温室効果ガス排出量を計算してみよう(3)

GHG排出量=活動量×排出係数が基本

GHG排出量算出方法の基本は、GHG排出量=活動量×排出係数(×地球温暖化係数)である(地球温暖化係数(1)は、CO2を1とした場合のCH4やN2Oの地球温暖化に与える影響度を表したもの。CH4は25、N2Oは298)。本当は、最初にこの式を紹介してもよかったのだが、実際の地方公共団体によるGHG排出量算出で、この式を利用することはほとんどない。というのも、すでに計算した値が統計データとして示されていることが多いからだ。そのため、あえて紹介しなかった。しかし、この基本式を理解しないと、実際に算出を行うときに、なぜここでこういう計算を行うかについての十分な理解が得られにくくなる。議会での質問や、第三者への説明に窮することにもなる。

GHGは常温では気体であり、例えば液体や固体であればある程度、排出量を実測できるが、気体は、普段生活で使っているガスなどは、ガス管を通じて供給されるので使用量の把握はしやすいが、排気ガスなどは、いちいち測定することが難しい。

マニュアル本編152頁にも「温室効果ガスは気体であり、あらゆる主体のあらゆる社会経済活動から様々な形で排出されます。このため、国や地域全体の温室効果ガス排出量について、その“真の値”を物理的に直接把握することは困難です。このことから、国や地域全体の温室効果ガス排出量を求める際には、一般に、何らかの統計により得られた『活動量』に、施行令で定められた『排出係数』を乗じるという形で推計する方法が用いられています」と記載されている。

具体的な事例で説明する。前回も取り上げた新潟市の「産業部門」─「製造業」CO2排出量を例に考えてみよう。

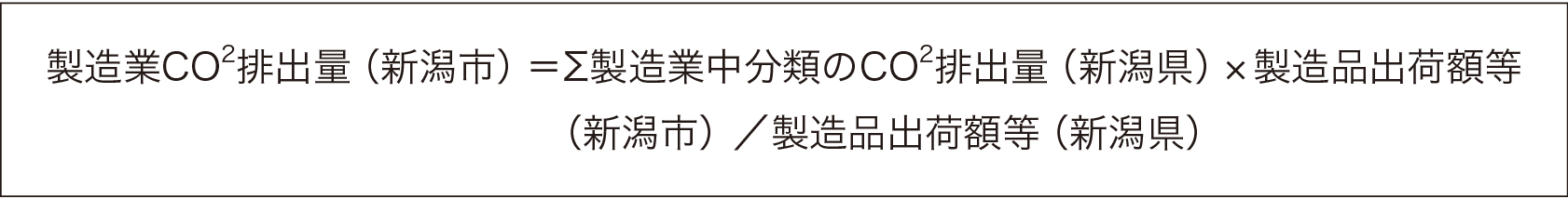

新潟市の地球温暖化対策実行計画(地域推進版)第2回策定委員会で示された「新潟市の温室効果ガス排出量(暫定版)」では、

と示されていた。

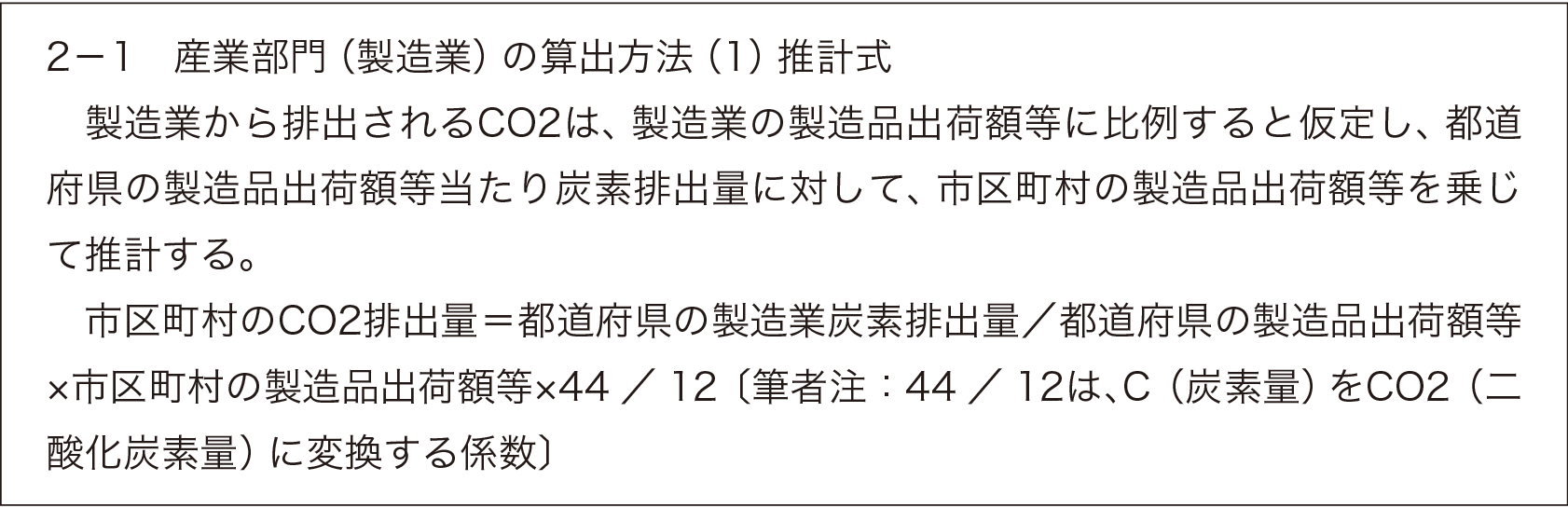

この式は、連載第3回で紹介した「部門別CO2排出量の現況推計」のサイトに掲載されている「2. 各部門の算出方法」(2)とほほ同じ式である。

新潟市の式と微妙に違うのは、本式は製造業炭素排出量と44/12を分けて表示しているが、新潟市はこれを一体化して、製造業中分類のCO2排出量としている点である。また、本式では、都道府県の製造品出荷額当たりの炭素排出量を算出し、その後、市区町村の製造品出荷額を乗じている。式の意味に何ら違いはないのでご心配なく。おそらくこちらの式の方がΣが含まれていないので、分かりやすいのではないだろうか。

使用データも、インターネットを通じて容易に入手が可能な統計データである「都道府県別エネルギー消費統計調査」と「工業統計調査」であり、同一データを参照している。