2022.06.10 政策研究

第6回 政策(交通安全、防犯、ジェンダー〔多様性〕、公文書管理)と信念・忖度

求められる事務局職員の職場経験のバランス配置

市民活動や議員にも多様性が求められるように、議会事務局の職員にも多様性が求められる。しかし、事務局職員数には限りがある。その中で議会は、条例や予算・決算など多様な事件を議決する。そのため議会・議員を支援する事務局職員には、法規担当課、予算担当課、決算担当課の経験者が求められることもある。しかし、法規担当課、予算担当課、決算担当課の経験者だけでは、自治体政府政策はもちろんのこと、それ以外の主体(市民や民間企業等)が行う公共政策の可能性は把握できない(個別政策担当課の職員でないと把握できない)ことも少なくない。近年では、新型コロナウイルス感染症対策のためのオンライン対応や省エネのためのペーパーレス対応、さらには円滑で充実した議会報告会対応の見地から、コンピューター関連担当課や広聴広報担当課からの人事異動が増えることも考えられる。

求められる事務局職員の職場経験は、行政のあらゆる分野にわたることが求められるが、日本の議会事務局職員数は決して多くはない。行き過ぎた行政改革により、職員数が減少し過ぎた自治体政府の職員は、事務局職員も執行部職員も適正水準にまで戻すこと(増員)が求められる。どのくらいが適正かは、国法制度の中で市民が自治体政府に委ねる業務の質・量により変わりうる。

また、災害、パンデミックなどの、危機が想定されるこれからの時代にあっては、職員数を増やすことは市民の同意を得られよう。さらに、政策の転換期には、平常時に比べて職員が必要になる。動いている自治体には人が求められる。改革を進めている議会・議会事務局が、居眠り議会・議会事務局よりも忙しい状況にあることは、その証左であろう。

公文書管理と信念・忖度

新藤宗幸は、「政治家上位・職員下位」という国レベルにおける精神構造があって、このことは国と地方の戦後も続いた上下関係の精神構造とともに、「政治家上位・職員下位」という自治体レベルにおける精神構造を生んでいたと指摘している(新藤 2019:41)。このことは、民主主義が制度と政治家や職員の精神構造の両面において確立されていないならば、政治家や職員の恣意的な行動は制御できない。自治体政府は、文書を通じて意思決定や意識伝達が行われることから、公文書管理制度と自律的な精神構造を形成することが求められる。

新藤は、政権や各省官僚機構から相対的に独立した中立的な公文書管理機関を必要としていることを指摘している(新藤 2019:238)が、公文書管理の改革の一つとして、自治体政府においても、議会や行政から相対的に独立した中立的な公文書管理機関を設ける必要があろう。また新藤は、公文書の公開を含めた公文書管理は、民主政治の根幹であるとともに歴史への責任であり、現代日本においてこれを実現していくためには、単に公文書管理法や情報公開法の「改正」を図るのではなく、以上に述べた官僚制の構造の改革、「政権主導」のシステムの再構築を併行させる必要があることを指摘している(新藤 2019:244)。このことも、自治体政府に当てはまるであろう。公文書管理条例や情報公開条例の「改正」を図るだけではなく、職員の構造の改革や、従来いわれてきた「強首長制」という認識変更を併行させる必要がある。

困難を超克するには

精神構造を変えるためには、森啓がいう「困難を覚悟して一歩踏み出し壁を解決した実践体験」(森 2022:4)が必要となろう。改革を成し遂げるのは、いろいろな心を持つ人であるからである。

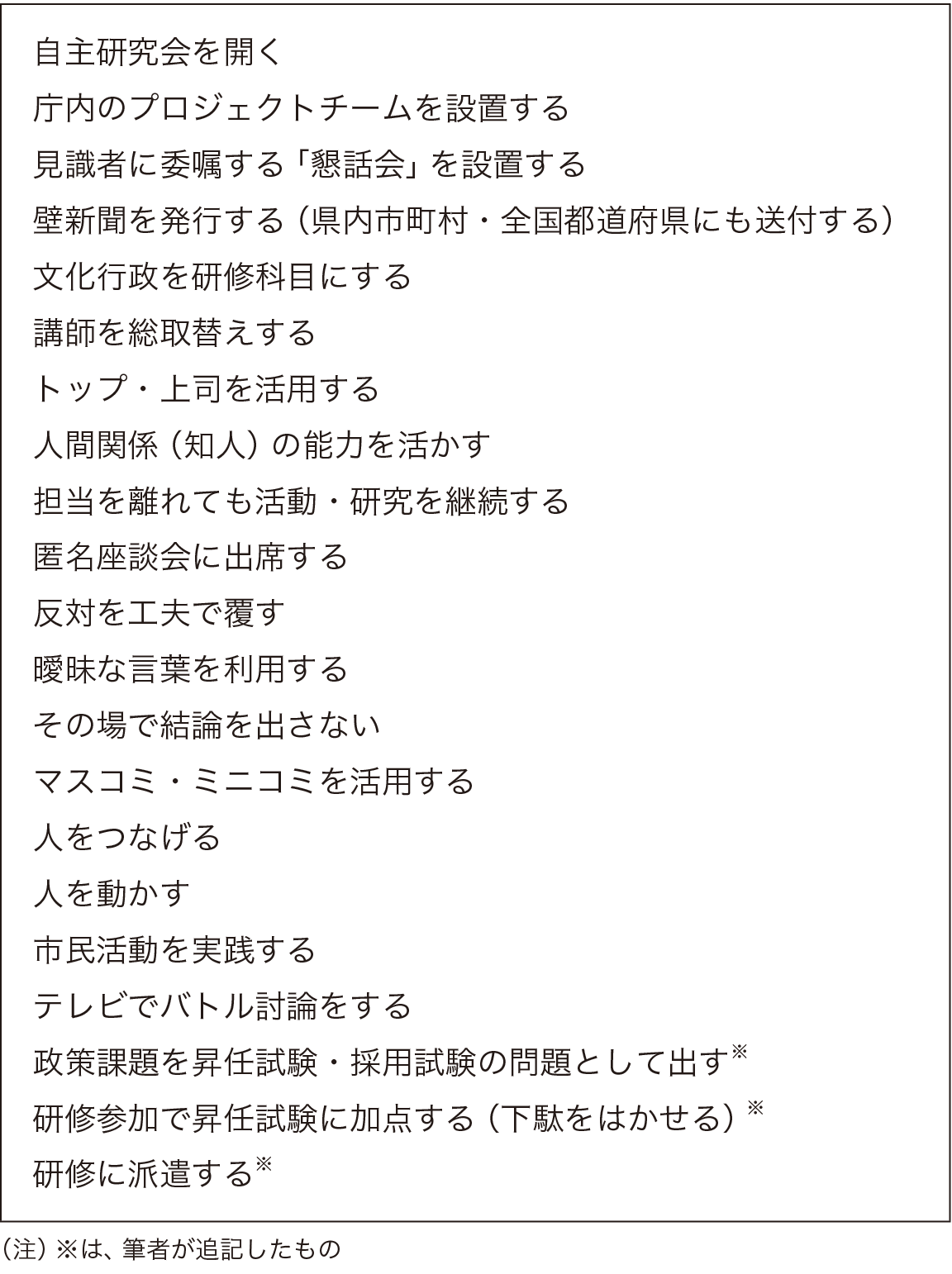

森は、自身の実践録ともいえる『自治体学理論の系譜 歩みし跡を顧みて』の中で、困難を超克する様々な方策を具体的に示している。これは、一人の歩んだ例であるが「困難を覚悟して一歩踏み出し壁を解決した実践体験」といえよう。表5に、同著から、森の実践体験の例を記す(一部筆者が追記)。

出典:筆者作成

表5 困難を覚悟して一歩踏み出し壁を解決した実践体験の例