2022.06.10 政策研究

第6回 政策(交通安全、防犯、ジェンダー〔多様性〕、公文書管理)と信念・忖度

「制度の空洞化」と信念、部分的合理性・全体的合理性と信念

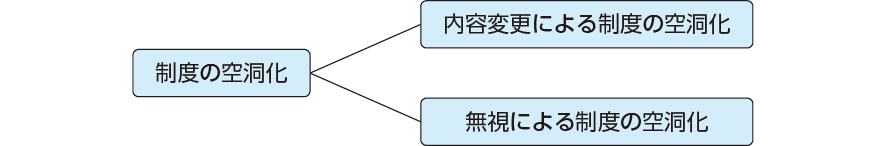

政策の意義を知っていても、信念が薄れると「制度の空洞化」が起きる。ここでいう「制度の空洞化」には、二つの「空洞化」がある。一つは、「義務規定」とすべき制度を「努力義務規定」や「できる規定」というように、制度の内容そのものを変更して制度の空洞化を図る「内容変更による制度の空洞化」である。もう一つは、「義務規定」として規定していても、職員等がそのことを無視することによって「制度の空洞化」が起きる「無視による制度の空洞化」である(図2参照)。

出典:筆者作成

図2 二つの制度の空洞化

そして、このような「制度の空洞化」は、忖度により生まれうる。例えば、 「義務規定」とすべき条例を「努力義務規定」や「できる規定」でなく、本来の「義務規定」として制定しようとすると、否決されることが想定しうる。このため、場合によっては、規制の対象から一部のセクターを取り除くこともある。当初の「ニセコ町まちづくり基本条例」のように、否決されることもありうることを考慮して「議会条項」を除き、首長が提案(上程)することもありえるのである。

「ニセコ町まちづくり基本条例」については、その後「議会条項」を追加する改正をしているが、このことは「議会条項」を取り除くという部分的合理性を実現するための配慮がよい方向に働き、より広い合理性(全体的合理性)を実現するに至っている。段階的手法を用いて信念を貫いたことの例である。議会基本条例を制定し自治基本条例を制定していない自治体においては、議会が行政の動きを待っているのではなく、信念を持って議会自らが主体的に(市民や行政を巻き込んで)自治基本条例の制定に取り組むことが求められているといえよう。

市民活動は多様性を促進し、多様性という信念は地域社会を変える

市民活動は多様性(ダイバーシティ)を促進するとともに、市民の政治活動につながる。また、受容力ある社会の実現につながる。その意味でも市民活動は社会にとって重要である。

このような、市民活動のある社会を実現するためには、市民活動のある社会で育つことが求められる早道である。受容力ある社会で育てられた人は恵まれているといえよう。しかし、そうではない人もいる。そのような人にとっては、小さな成功体験と恵まれていないのは自分だけではないという自己認識を得ることが大切である。成長するに従って、恵まれていないのは自分だけではないという自己認識を得ることで頭の中が「ぱあっと」明るくなった経験を持つ人も少なくないであろう。そのためには、多様な人々(例えば、老若男女・学生・社会人・肩書・趣味・特技など)の中に立つ(入る)ことは有意義である。多様性という信念は人や社会を変容させる。

働き方改革、町会・自治会の意思決定や運営(世帯単位からの脱出)、自営業者の後継ぎ養成においても多様性の信念は役立つことであろう。もちろん、議会の多様性が求められているが、男女や職業から見た多様性は、先駆的議会を除き進んでいるとはいえない。例えば、NHKが全国全ての地方議会の事務局へ行った調査(1)によれば、2019年1月1日時点で女性議員の割合は13.2%であり、市議会の5%、町議会の27%、村議会の55%では、女性議員はゼロであった(https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/touitsu/2019/questionnaire/gikai/〔2022年5月3日確認〕)。

なお、このような中で留意すべきは、大森彌がいうように、女性議員を増やす意義や効用と議事機関のメンバーとしての適性とは区別して考えられるべき(大森 2021:117)ということである。