2022.05.25 議会改革

第28回 自治体議会と多様性(1)

このことは、自治体議会に限られるわけではなく、国会議員に占める女性の割合が、衆議院で9.7%、参議院で22.9%にとどまり、各国の議会・下院で比較すると日本の衆議院は数字が判明している189か国中166位となっている(2022年3月1日現在)(4)。女性首長についても、2020年12月31日現在、女性知事が4.3%(2人)、政令指定都市の市長が10%(2人)、市区町村長が1.9%(32人)にとどまる。日本は、男女間の格差を数値化したジェンダーギャップ指数において、かなりの低位を占める状況が続いており、特に政治分野で顕著である。

近年、女性が活躍しやすい社会の実現が国政上の重要な課題とされ、女性議員の増加の必要性が叫ばれるようになっており、2018年には「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が制定されている。同法は、政治分野における男女共同参画の推進が、衆議院、参議院及び自治体議会の議員の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指して行われることなどを基本原則として掲げ、政党は、基本原則にのっとり、公職の候補者の数について目標を定めるなど自主的に取り組むよう努めるものとされているほか、国と自治体の責務が定められ、具体的な施策として、実態の調査及び情報の収集等、啓発活動、環境整備、性的な言動等に起因する問題への対応、人材育成等が掲げられている。

しかし、今のところ法律の効果は限定的であり、2021年の衆議院総選挙では、逆に女性議員の割合が減少し、1割を割り込むことになった。2019年の統一地方選挙でも、女性議員は増加したものの、微増にとどまった。

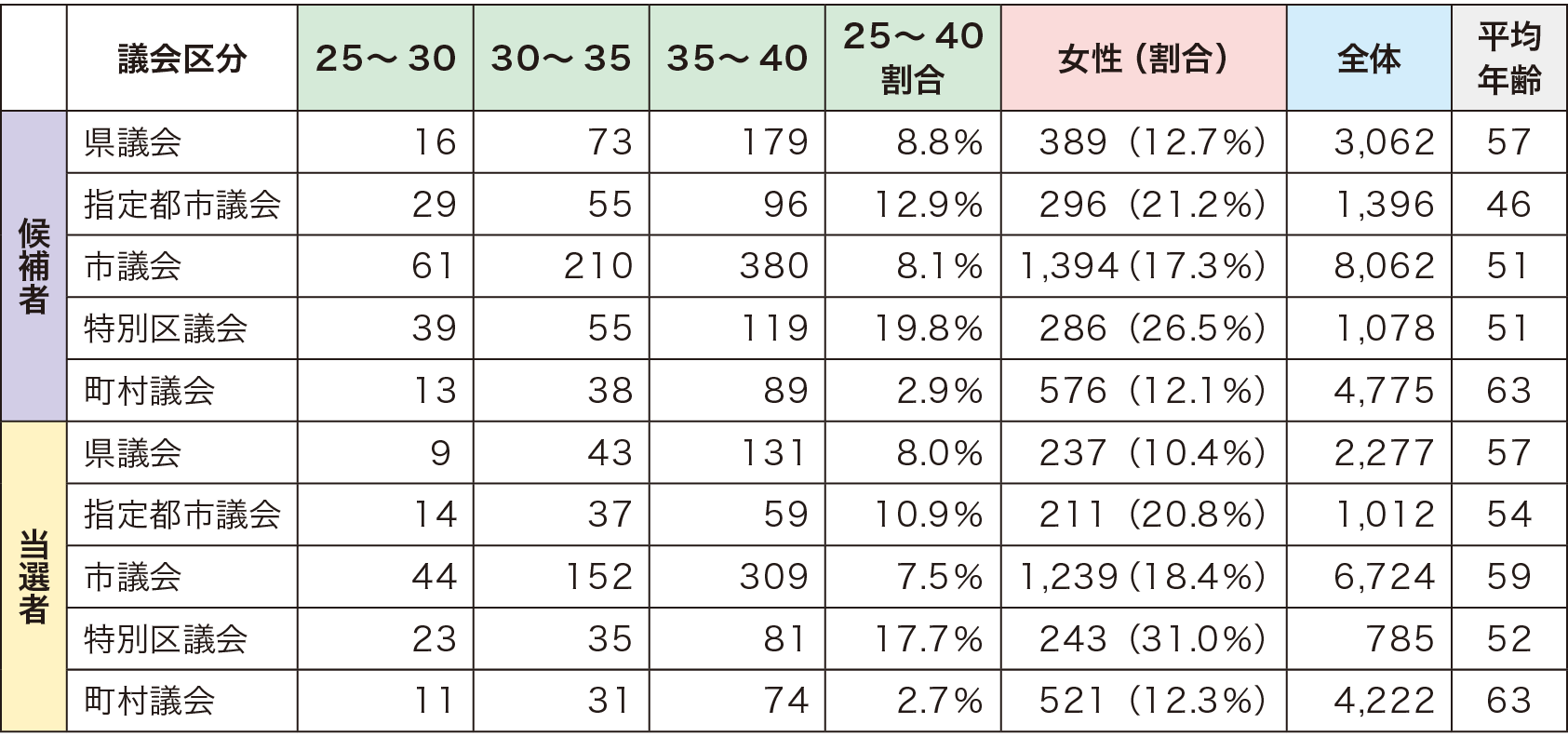

それは、若年層についても同じである。候補者について見ると、2021年の衆議院総選挙では、1,051人が立候補したが、20歳代と30歳代の候補者は99人で、候補者に占める割合は9.4%(20代1.3%・30代8.1%)で小選挙区比例代表制を導入した1996年以降初めて1割を切ったのに対し、70歳以上の候補者は、97人(9.2%)で戦後最多となった(5)。また、当選者で見ても、20代は0.2%、30代は4.7%、逆に70歳以上は9.0%であり、当選者の平均年齢は55.5歳で、前回の54.7歳から上昇した。2019年の統一地方選挙でも、指定都市と特別区を除き、20代・30代の当選者の数は1割をだいぶ下回る。

いずれにしても、自治体議会が、住民自治の主役たり得ていない一因には、住民の構成や多様性を反映せず、構成が偏っていることがあるといわれる。

出典:総務省「第19回地方選挙結果(31.4執行)」を基に作成

表 第19回統一地方選挙(2019年4月執行)における若年層・女性の立候補・当選の状況

このような状況に対し、自治体においても、様々な取組みが行われるようになっている。

女性の参加の関係では、女性模擬議会、男女同数の男女模擬議会、女性議員と交流するセミナーやフォーラム、女性参画を促進するための人材育成講座、女性の議会傍聴ツアー、対象者を女性に限定した議会報告会(意見交換会)などの企画・取組みが行われている。また、若者の参加の関係でも、高校生議会、学生議会などを開催するところが増えているほか、新城市のように若者総合施策にその声を反映させるため若者議会条例を制定するところもある。

ただ、それらの試みは、議会への理解を深めたり、そこでの成果が特定の施策に反映されたり、人材の発掘に資するなど重要な意味をもつものではあるものの、女性や若者の候補者や議員の増加ということでは間接的なものにとどまり、やはり女性や若者が議会に進出できるような環境を整えていくことが重要といえるだろう。