2022.05.13 政策研究

第4回 我がまちの温室効果ガス排出量を計算してみよう(2)

産業部門「製造業」の算出方法には五つの方法がある。

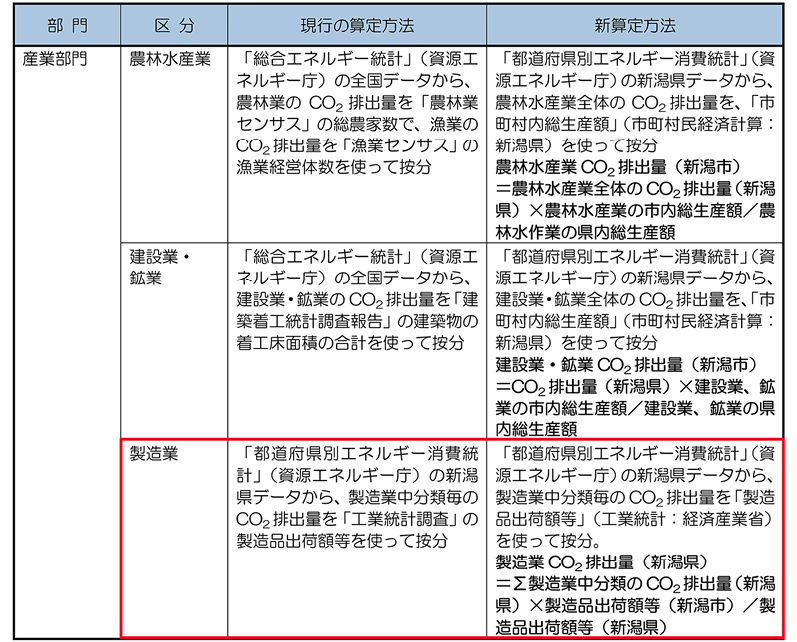

製造業の算出方法には、五つの方法が認められている(カテゴリDは二つ)。カテゴリA:都道府県別按分法(標準的手法)、カテゴリB:全国業種別按分法、カテゴリC:都道府県別按分法(実績値活用)、カテゴリD:全国業種別按分法(実績値活用)、カテゴリD:事業所排出量積上法である。先述した大分市は、Dの事業所排出量積上法で算出していることを公表している(3)。

一方、政令市である新潟市は、Aの方式を採用している(4)。

出典:新潟市「新潟市の温室効果ガス排出量(暫定版)」を一部加工

表4 新潟市における製造業のGHG排出量算出方法

正確に把握されるのは大分市の方式であるが、それぞれの市町村の実情に合わせて方式を選択することになる。

なぜ、それぞれのまちごとに方式を変えざるをえないかは、また稿を改めて説明する。

今回改めて調べてみたが、どのような算出方法を用いているかを開示している市町村は意外と少ないようだ。議員として、そういった部分についても明らかにすることは、重要な役割であろう。

(1) NPO法人気候ネットワーク「日本の大口排出源の温室効果ガス排出の実態 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度による2017年度データ分析」(https://www.kikonet.org/wp/wp-content/uploads/2021/05/analysis-on-ghg-emissions-2017.pdf)7頁。

(2) 国立環境研究所「日本の温室効果ガス排出量データ」(https://www.nies.go.jp/gio/archive/ghgdata/index.html)。

(3) 大分市「第3期大分市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」(https://www.city.oita.oita.jp/o141/machizukuri/kankyo/documents/03syo.pdf)3-16頁。

(4) 新潟市「新潟市の温室効果ガス排出量(暫定版)」(6_GHGhaisyuturyou.pdf (niigata.lg.jp))。