2022.05.13 政策研究

第4回 我がまちの温室効果ガス排出量を計算してみよう(2)

火力発電所と製鉄所のGHG排出量がケタ外れに大きい

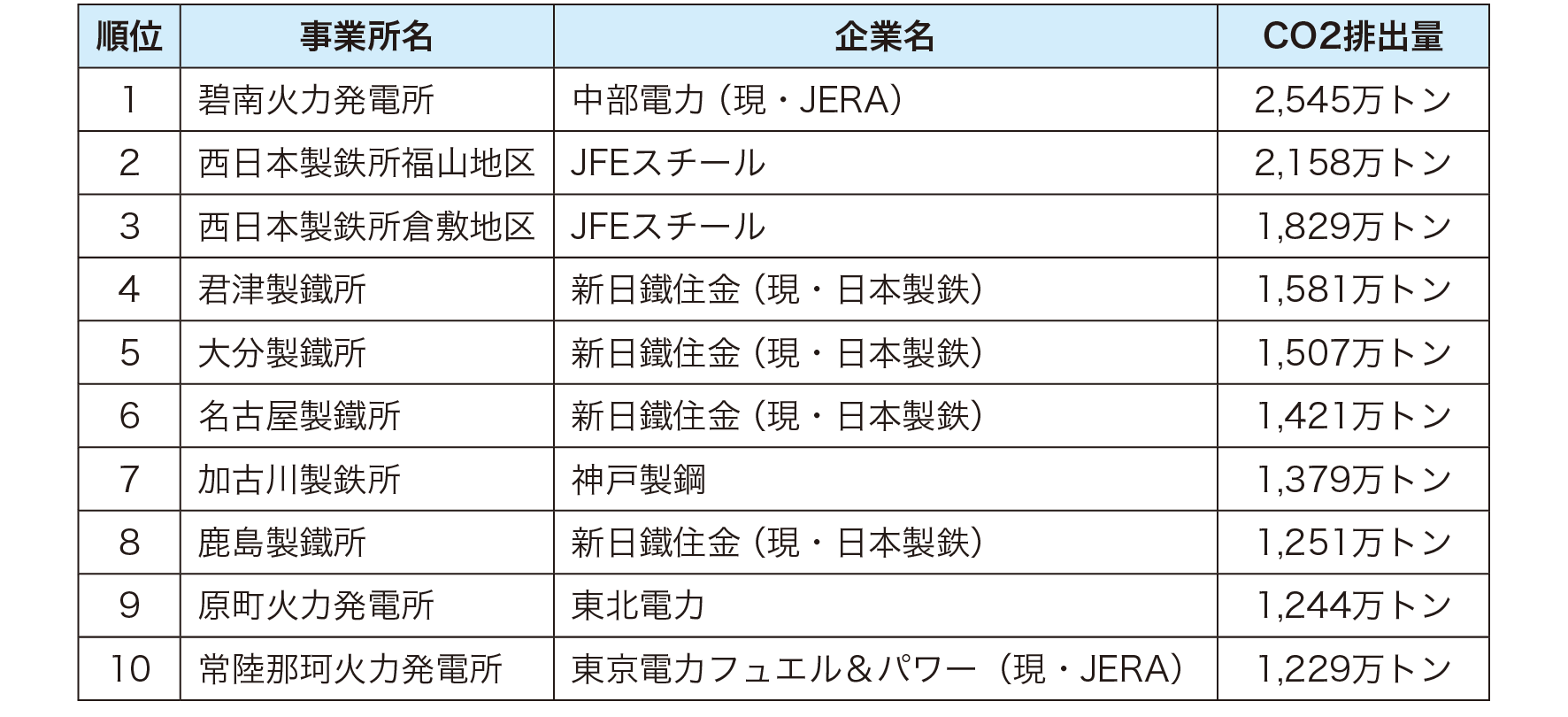

この方法論を理解していただくため、特定非営利活動法人気候ネットワークが算出した「2017年度の大排出事業所30位までの温室効果ガス排出量」(1)中、上位10事業所のランキングを見てみよう(表1)。

国は、地球温暖化対策の推進に関する法律で、地方公共団体に対して団体の規模に応じてGHG排出量の算出を求めているが、同様に一定規模以上のGHGを排出する事業所を有する事業者に対して、「特定排出者」として「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」に基づき排出量の算出と公開を求めている。

このデータは、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」を分析したものだという。

出典:NPO法人気候ネットワーク「日本の大口排出源の温室効果ガス排出の実態 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度による2017年度データ分析」7頁

表1 2017年度の大排出事業所10位までのGHG排出量

上位には、火力発電所と製鉄所が並んでいる。1位の碧南火力発電所は、愛知県碧南市に立地しており、2017年当時は中部電力が運営し、現在はJERAが運営している。CO2排出量は2,545万トン。この数字は、国立環境研究所が公表している「日本の温室効果ガス排出量データ」(2)を分母として計算すると、2017年度の日本国全体のGHG排出量の約2%に相当する。

日本国が、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局に提出している日本国温室効果ガスインベントリ(2022年)でも、排出源中、発電熱供給が39,196(万トンCO2)、道路輸送16,185(同)、鉄鋼11,200(同)と、1位と3位である。

このデータを見ると、さぞかし碧南市の区域からのGHG排出量は多いのではないかと誰しも思うことだろう。そこで、2019年度「部門別CO2排出量の現況推計」を確認した。

碧南市の「製造業」から排出されるCO2量は63.2万トン、産業部門全体でも64.1万トン。市全体の排出量を合わせても、93.4万トンにすぎない。碧南市は、2017年に「碧南市地球温暖化対策実行計画(区域施策)」を策定しているので、この計画の数字も確認した。少し数字は古いが、この計画書の最新掲載年である2014年の産業部門全体の排出量が80.3万トン。愛知県内で最も排出量が多いのは、名古屋市で1,310.2万トン。次いで豊田市が1,186.0万トン。碧南市は、実態として、名古屋市や豊田市より多くのGHGを排出している。だが、碧南市の計画書には、碧南火力発電所から排出されるGHGはほとんど計上されていないようだ。これはいったいどう解釈すればよいのか。

火力発電所は「製造業」に分類されず、「エネルギー転換部門」に分類される

この謎を解くために、環境省が2022年3月に公開した「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(本編)」(以下「マニュアル本編」という)74頁を改めて確認しよう。

表2に示すように、ガス種は大きく2種類に分類される。「エネルギー起源CO2」と「エネルギー起源CO2以外のガス」である。「エネルギー起源CO2」とは、主に燃料として、あるいは燃焼により熱や電気を得ることによって排出されるCO2である。それ以外の化学反応などによって発生するガスは「エネルギー起源CO2以外のガス」である。日本全体で見れば、2018年で93%が「エネルギー起源CO2」に分類される。

出典:マニュアル本編74頁

表2 部門・分野一覧

では、「エネルギー起源CO2以外のガス」とは何か。分かりやすい例でいえば、最近話題になっている牛のゲップに含まれるメタンガスなどである。表3にも示されているように、「中核市とその他の市町村は、一般廃棄物の焼却処分のうち『エネルギー起源CO2以外のガス』のみ“特に把握が望まれる”」ので、政令市以外のまちは、「エネルギー起源CO2」を基本に考えよう。

「エネルギー起源CO2」は、さらに、「産業部門」、「業務その他部門」、「家庭部門」、「運輸部門」、「エネルギー転換部門」の5部門に分類されている。

火力発電所は、「産業部門」中の「製造業」には含まれず、「エネルギー転換部門」に分類される。細かく立ち入ると面倒なので、まずはこういった部門、分野に整理されていることを理解していただきたい。実際に、どのまちの「地方公共団体実行計画(区域施策編)」も、この分類に従ってGHG排出量が算出され公開されている。

「エネルギー転換部門」に含まれる発電所からのGHG排出量は、区域からの排出量には含まれない。

区域からの発電に伴うGHG排出量の算出は、発電所を抱えるまちではなく、電気を消費するまちで計上する決まりになっている。マニュアル本編にも、地域における「発電所の発電や熱供給事業所の熱生成のための燃料消費に伴う排出は〔筆者注:算出には〕含みません」(マニュアル本編74頁)と明記してある。

区域の排出量として例外的にカウントされるのは、「発電所や熱供給事業所、石油製品製造業等における自家消費分及び送配電ロス等に伴う排出」(マニュアル本編74頁)のみとなる。

このルールは、日本の環境省が勝手につくったルールではない。国全体のGHG排出量は、IPCCガイドラインで、どのようなルールで算出するか決められている。一方、会社や地域から排出されるGHG排出量は、また別のルールが存在する。

それが、「GHGプロトコル」である。このプロトコルは、事業所の排出量の算定及び報告に関する標準である。このプロトコルでは、自分たちの排出するGHGだけではなく、上流・下流を含めた他の企業のGHG排出量(間接排出)も含めた全体の排出量をサプライチェーン排出量と定義している。

サプライチェーン排出量は、Scope1排出量+Scope2排出量+Scope3排出量で算出される。Scope1は事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス)、Scope2は他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出、Scope3はScope1、Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)と定義される(図1)。

このScope2の定義が基になって、電力を使用した地域に計上することになっているようだ。

出典:環境省「サプライチェーン排出量算定をはじめる方へ」(https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/supply_chain.html)

図1 GHGプロトコル

かくして、碧南市の区域からのGHG排出量には、碧南火力発電所からのCO2排出量は含まれないことになる。碧南市は粛々とこのルールに従って、計画書を策定している。

実際に区域から排出されているGHG排出量を基に区域のGHG排出量が算出されるわけではないことが、この碧南市と碧南火力発電所の例でお分かりいただけただろうか。