2022.05.13 政策研究

第5回 政策(計画)と継続・調和・調整

地域包括ケアシステムの有無と様々な政府政策への影響

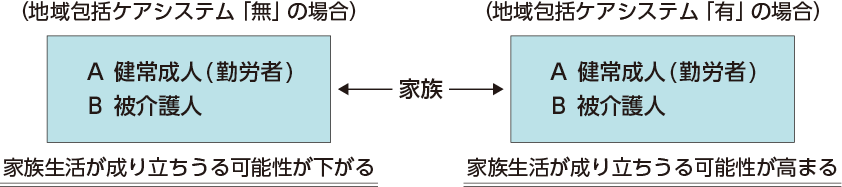

人々の暮らしに大きな影響を与える地域包括ケアシステムの有無は、他の様々な政府政策にとっても影響を与える。例えば、図5に示すように地域包括ケアシステムが、「無」から「有」へと変容することにより、二人家族が地域包括ケアシステムを利用することによって、家族生活が成り立ちうる可能性が高まる。地域包括ケアシステムがない場合には、その可能性が下がる。

出典:筆者作成

図5 地域包括ケアシステムの有無が人々の暮らしに与える影響

複合災害への備えと求められる複線型・ネットワーク型の政策

複合災害が自治体・国・世界を覆っている。例えば、大地震・感染症・国際問題の頻度増、エネルギー・食糧・気候問題のひっ迫、貧困問題の増大、都市・山林の脆弱(ぜいじゃく)性がある。これらの災害は、起きてしまったときの対応とともに、災害に対する予防が必要である。

この中には松下圭一が指摘するように、都市型社会固有の分業深化からくる、市民個人の生活条件ないし社会自体の持続条件のモロサ、つまり都市型社会自体の「構造的脆弱性」を基本において考えなければならない(松下 2011:9)ものが少なくない。いつでもこの人工の「政策・制度」が崩壊するという脆弱性が加わる(松下 2011:9)ということである。松下は、東日本大震災では、日常における市民型の危機感覚・危機意識自体の喪失を露呈したといってよいとし、その結果、都市型社会独自の多元・重層型危機管理をめぐる、日本の市民型政策・制度開発のオクレという事態が、ハッキリしたと見るべきである(松下 2011:13)と指摘している。それでは、2011年から11年が経過した2022年の現在、日本の市民型政策・制度開発は進んでいるのであろうか。

また、求められる政策が戦争・災害等により急激に変化する可能性がある中で、複線型・ネットワーク型の政策(計画)が求められる。一つの政策が実施不可能になったとしても別の政策で代替することが求められてくる。大津市議会が、委員会条例を改正しオンラインで委員会を開いたのは、その一例である。

さらに、シャドウプランも求められている。シャドウプランとは、大地震で広域的に都市が崩壊したことを想定し、あらかじめ復興プランを想定しておくことである。

緊張と継続

計画も策定過程の中に謬があれば、適正な計画とはならない。適正でない計画からは政策の適正な実施とその適正な評価はなしえない。えてして、人は認識しているか認識していないかにかかわらず、謬を見過ごしがちになる。

このことを超克するためには、松下のいうように、「作為」、「不作為」いずれもの政治・行政責任を問う形で、政治・行政に緊張を組み込むこと(松下 2011:14)が必要である。そして、政治・行政責任を問うこと、政治・行政に緊張を組み込むことは、継続していることで効果を発揮する。

「未完の自治体計画しかありえない」、「自治体計画はいつまでも未完である」

政策集である自治体計画(議会計画、行政計画を含む)は、シビル・ミニマムであることから市民当事者から見れば不満足と認識されることも少なくなく、市民や自治体政府(議会・行政)を取り巻く環境が常に変容することから「未完の自治体計画しかありえない(「自治体計画はいつまでも未完である」)」ものとなる。

しかし、これらのことは自治体の関係主体である市民(団体・法人)、議会(議員・事務局職員)、行政(首長・執行部職員)が、レベルアップを図るチャンス(機会)でもある。そして、このチャンスを生かし、よりよい計画をつくり続けることは、行政だけではなく市民や議会にも求められる。

けれども、議会だけで、よりよい計画をつくり続けることは難しい。様々な主体をはじめ、多様な計画資源(政策資源)を「つなぎ・引き出す」ことで計画(政策)は完成に近づく。また、「つなぎ・引き出す」ことは、様々な主体をはじめ、多様な計画資源(政策資源)を「つなぎ・引き出す」ハブになることもある。議会には、むしろ積極的にハブになることも求められているといえよう。そのためには、議会にとっても人間関係資本(ソーシャル・キャピタル)の涵養(かんよう)が必要となる。