2022.05.13 政策研究

第5回 政策(計画)と継続・調和・調整

計画に求められるインスピレーション(閃(ひらめ)き)の継続

さて、計画を構成する一つひとつの政策は、松下圭一が指摘するように個人の日常生活から出発することになる(松下 1991:10)。そして、その出発は「勘」にあるとする(松下 1991:10)。この「勘」は、インスピレーションと換言できよう。人(個人)の生い立ちや社会環境、さらには学習、趣味、旅行、音楽、絵画、映画、ドラマ、議論、研究など、その人なりの様々な経験を経て生まれるインスピレーションをもとにする。すなわち、様々な経験が人々に継続して存在することが計画や政策には必要になるということである。様々な経験が継続して存在することが、計画を構成する政策の発想条件となる。

エジソンは、自分の発明は「99%の汗(パースピレーション)と1%の閃き(インスピレーション)」によるという。例えば、電球のフィラメントを選ぶのにも、およそ2,000の素材を試したという。このことは、政策にも政策方法・政策手段を「集め」、「組み合わせる」ことの大切さ、そしてこれらの継続の大切さが求められることを例証している。

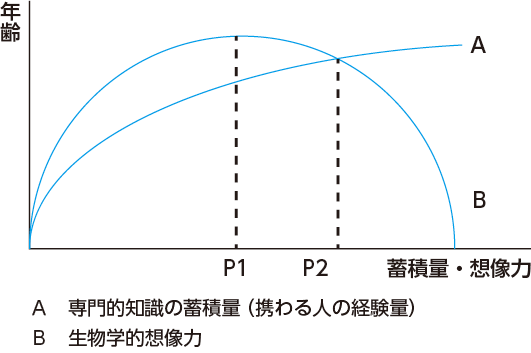

計画の政策過程(課題抽出、選択肢作成、決定、実施、評価)における「専門的知識の蓄積量(携わる人の経験量)」と「生物学的想像力」

よりよい計画のための政策過程(課題抽出、選択肢作成、決定、実施、評価)を実現するためには、人的には「専門的知識の蓄積量(携わる人の経験量)」と「生物学的想像力(の適齢期)」が関係する(図4参照)。「専門的知識の蓄積量(携わる人の経験量)」と「生物学的想像力」の合計は、P1からP2の間が大きくなる。

このような人の傾向は、組織にも当てはまる。そのため、議員や事務局職員の「専門的知識の蓄積量(携わる人の経験量)」と「生物学的想像力(の適齢期)」のバランスも考慮する必要がある。もちろん、執行部職員についても同様のことが考えられる。議会(議員)は、執行部職員についても「専門的知識の蓄積量(携わる人の経験量)」と「生物学的想像力(の適齢期)」のバランスについて注視することが求められる。

出典:筆者作成

図4 「専門的知識の蓄積量(携わる人の経験量)」と「生物学的想像力」の関係

計画とコンフリクト・マネジメントの必要性

計画にはコンフリクト・マネジメントが必要となる。なぜならば、利害関係者の利害やこれまでの人間関係が葛藤(コンフリクト)を生み、その葛藤が計画(政策)についての政策過程の謬(びゅう)や不都合を生むことにつながる。特に、人間関係が葛藤を生む場合には、過去を清算しなければ適切な政策が見えなくなることもある。

自分の意見が計画に反映されていないとしても、その意見が議論されたことが明らかになれば、渋々ながらも納得できることもあろう。そのためには、計画(書)の中に参加と議論の経過を明確に位置付け、議論の結果をその理由とともに位置付けることである。例えば、ワークショップで提出された意見、アンケート調査での意見、パブリック・コメント手続での意見等を明らかにすることが必要となる。また、計画の中に、参加で得た市民の声をコラムとして記載することも考えられる。これらの取組みは葛藤の克服に役立つものであり、コンフリクト・マネジメントの必要性と効果を表しているといえる。

なお、従来計画に位置付けられていた政策を計画から除外する場合には、そのことを計画に明記することが必要である。そうでなければ、市民は政策変更を理解しにくい。

その上で、公選職(議員・首長)や自治体職員(議会事務局職員・執行部職員)は、市民から選挙やアンケート調査の結果により判断を受ける。隠れた議員活動の存在があったり、アンケート調査が行われない場合には、やがて歴史により裁きを受けることもある。