2022.05.13 政策研究

第5回 政策(計画)と継続・調和・調整

元・大和大学政治経済学部教授 田中富雄

はじめに─政策と継続・調和・調整

本稿では、政策(計画)と継続・調和・調整について考える。政策を実効あるものとするためには、少なくとも一定の期間は、政策を継続・調和・調整することが求められる。そして、政策を継続・調和・調整して実施するためには、計画が必要となる。

持病のある人にとっては継続的に薬が必要になるように、地域の課題を克服し目標を達成するためには、政策にも継続性が求められる。また、総合計画のように幅広い政策(集)では、計画に位置付けられた政策間の調和・調整が重要となる。例えば、一人の人が甲病と乙病を患い治療が必要な場合に、甲病に役立つA薬が乙病の進行を早めてしまう場合などは、投薬できる薬は限られてくる。そこでは、薬(政策)の間の調和・調整が必要となる。

政策や計画(政策集)の決定や評価にも関わる議会には、政策(計画)における継続・調和・調整の視点が求められる。

「自治体計画」、「議会計画」、「行政計画」

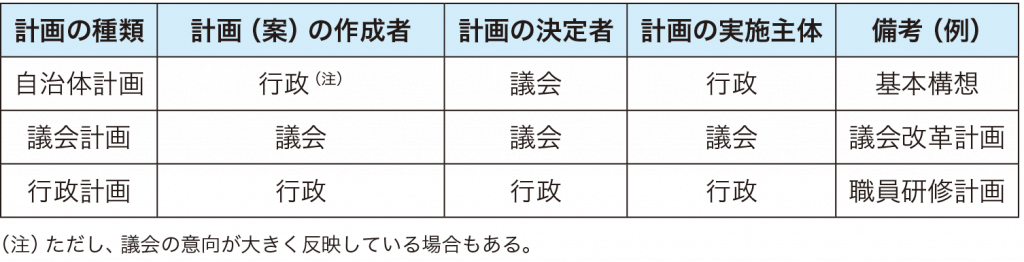

計画は政策を集めた政策集である。計画については、画餅であるとの批判もあるが、従来から先駆的な計画⾏政に取り組んできた武蔵野市や多治⾒市のように、計画に基づく政策運営を進め成果を上げている⾃治体もある。自治体政府(議会・行政)が定める計画は、議会が決定(議決)し行政が実施する「自治体計画」と、議会が自ら決定し自ら実施する「議会計画」、議会が決定(議決)せず行政が実施する「行政計画」に分類できる(表1参照)。

出典:筆者作成

表1 自治体政府(議会・行政)が定める計画の種類

自治体政府の計画体系と基本構想

ところで、2011年の地⽅⾃治法改正前には、同法2条4項で、「市町村は、その事務を処理するに当たつては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なう」と規定していた。現在は、この義務規定はなくなっているが、今も⾃治基本条例、議会基本条例、総合計画条例、議決条例などにおいて、基本構想を議決の対象としている⾃治体は多い。

この点については、廣瀬克哉が指摘するように、基本構想を議決の対象としている⾃治体は多いものの、基本構想に「即して」他の計画が位置付けられるという認識に欠け、条例にそのことが明記されていないという課題がある(廣瀬 2015:41-45)。この認識に欠ける状況は避けなければならない。当該自治体が自らの計画体系を整序することが求められている。

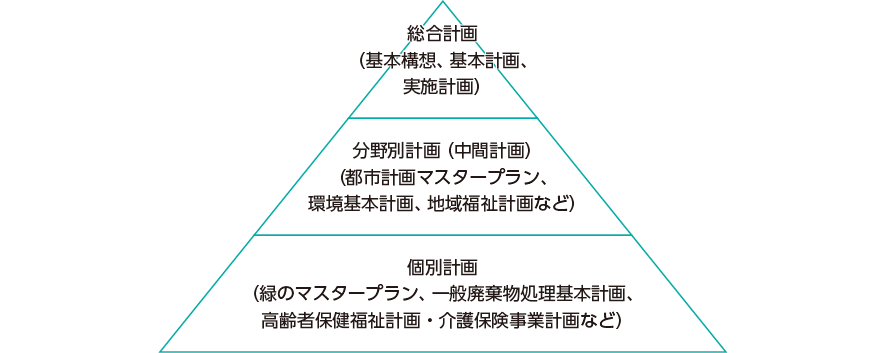

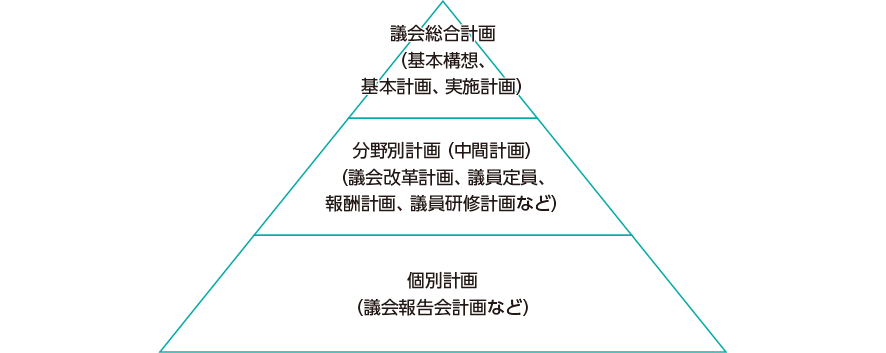

なお、総合計画の基本計画や当該⾃治体における部⾨別での基本となる計画(中間計画)についても議決の対象とする⾃治体が増えている(図1、図2参照)。

出典:筆者作成

図1 総合計画・分野別計画(中間計画)・個別計画からなる自治体計画の体系

出典:筆者作成

図2 議会総合計画・分野別計画(中間計画)・個別計画からなる議会計画の体系