2022.04.25 政策研究

第25回 区域性(その5)

方眼性

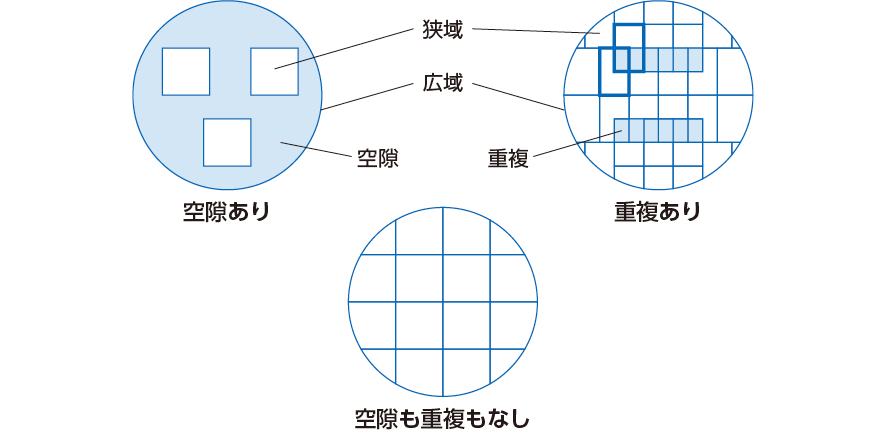

ある区域を整然と複数の区域に画定するためには、含む/含まれる包含関係に立つだけではなく、狭域の区域間では、重複があってもいけないし、空隙があってもいけない。単純に広域/狭域の関係だけでは、狭域区域間での重複や空隙を排除することはできない。そのようなときには、ある広域の区域は過不足なく分割されることにはならない。広域の区域は、方眼紙のように、多数の狭域の区域によって、重複もなく空隙もなく、タイルを隅々まで敷き詰めたように、当該広域の区域は埋め尽くされる(図6)。

図6

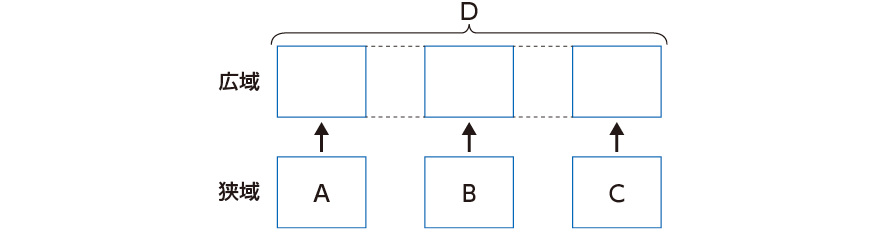

逆に、複数の狭域の区域を基準とし、それらを単純に足し合わせることによって、広域の区域を積み上げていく場合にも、空隙は生じない、ともいえる(図7)。もっとも、客観的には、複数の基準となる狭域の区域の間に空隙がある場合には、これらをいくら積み上げても、空隙はできてしまうだろう。しかし、そのような空隙は、そもそも存在しないとしかいいようがないのである(4)。

ともあれ、基準区域となる区域を組み合わせることによってのみ、新たな広域の区域をつくり出す。あるいは、新たな広域区域を創出する場合には、基準となる区域を分割しない。いわば、原子のような区域の基礎単位とする。また、新たな狭域の区域をつくり出すときには、重複も空隙も生じないように、狭域の区域によって広域の区域を埋め尽くす。そして、重複性や分離性があっても、整然と狭域の区域で重複も空隙も生じないように、分割して埋め尽くすこともあり得る。これが方眼性である。

図7

(1) 都県境界の未確定な場所があるので、面積の数値に上下の幅がある。例えば、岐阜県の場合には、1万600平方キロメートル程度は参考値である。岐阜県不破郡関ケ原町、同県揖斐郡揖斐川町及び滋賀県米原市の間には、県境をまたぐ境界紛争があり、その合計面積は1,100平方キロメートル程度である。参考値は、関ケ原町、揖斐川町及び米原市は、それぞれ49平方キロメートル、800平方キロメートル及び250平方キロメートル程度として計算している。したがって、確定している面積は9,750平方キロメートル程度である。国土地理院面積調(2022年1月1日時点)6頁、41頁。

(2) 区(特別区)が「基礎」とされたのは、2000年の都区制度改革以降である。それ以前(1952年以降)は、都が「基礎」であった。もっとも、そのときに区は「狭域」とは呼ばれず、「内部的」とされていた。

(3) 住民と行政の間の距離に係る近接性(第2回?第5回)とは異なる内容である。

(4) 例えば、島を考えれば分かりやすい。A島の区域とB島の区域とC島の区域をもとに、D諸島の区域が積み上げられる。A区域とB区域とC区域との間には、海という空隙が横たわっているともいえる。しかし、D諸島の区域は陸地だけを考えているのであれば、単純にA+B+C=Dという区域なのであり、空隙は存在しない。