2022.04.25 政策研究

第25回 区域性(その5)

重複性

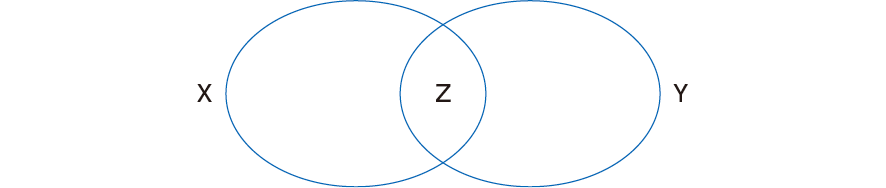

含む/含まれる包含性(被含性)がないときの第2に重要な形態は、区域が相互に重複する区域間関係である(図4)。区域Xと区域Yは、一部重なった部分区域Zを持つが、区域X、Y間では広域性/狭域性は存在しない。つまり、X⊃YもX⊂Yもあり得ない。もちろん、XとYとの間で面積の広狭/大小はあり得る。つまり、面積の観点からは、X>Y又はX<Yはあり得る。

図4

区域をどのように画定するかは、様々な力学があり得よう。合理的には、区域を設定する目的に即して、線引きをすればよい。しかし、合利的には、区域の設定によって利害得失が変わるため、それぞれの当事者の利害が線引きに影響することになろう。こうして、境界紛争などが発生する。そもそも、合理的な区域設定とは、設定者の自己利益追求にとって「合理」的なだけかもしれない。ともあれ、政策目的は多種多様であるから、それぞれの目的に即した合理的な区域設定は、目的の違いに応じていろいろであり得るので、様々に重複が発生することもあろう。また、利害当事者は多種多様であるから、区域画定のとき権力関係によって、様々な区域となり、結果的には重複が発生することもあろう。

大小性と密度性

含む/含まれるという意味での広域性/狭域性は、面積の大小とは関係のない概念である。しかし、自治体にとって区域面積の大小自体も、全く無関心でいられる問題ではない。いわゆる面積ランキングなどは存在する。また、単なる面積でなく、人間が実際に活動可能な可住地や可耕地の大小が重要になることも多い。区域が狭ければ、施設配置にせよ、産業誘致にせよ、将来的な人間活動や、政策的展開の可能性は限られる。もっとも、区域が広ければ、広大な区域を管理する負担が発生するか、放置することによる不利益を甘受せざるを得ない事態に追い込まれる。

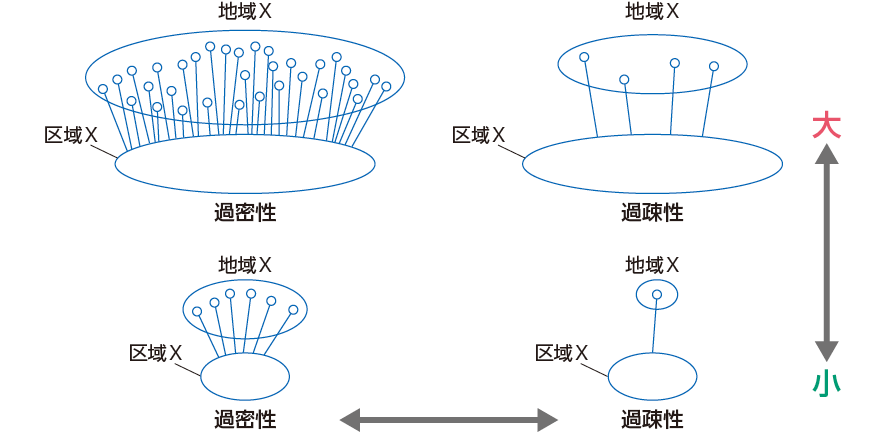

自治体にとっての実効的な区域面積は、客観的な平方キロメートルで表現される問題ではない。むしろ、基準となる区域Xを縁として展開される人間の諸活動、つまり、地域Xの規模やその膨張/収縮との相対関係である。地域Xに対して、区域Xが小さすぎる状態が過密性であり、区域Xが大きすぎる状態が過疎性と呼ぶこともできよう(図5)。

図5