2022.04.25 政策研究

第25回 区域性(その5)

狭域性

ある区域を基準とすると、当該区域に含まれる区域は、狭域性を帯びている。基準となる区域に含まれる関係である以上、基準となる区域より面積的にも小さくて狭い。市区町村を「基礎」(基準)に据えるならば、それを含む区域である都道府県の区域は広域性を帯びる。逆に、都道府県の区域を基準に据えるならば、市区町村の区域は、都道府県の区域に含まれる関係であるから、狭域性を帯びる。含む/含まれる関係の広域性・狭域性は相対的なはずである。しかし、都道府県を「広域自治体」と呼ぶが、都道府県を基準として、市区町村を「狭域自治体」と呼ぶことはない。あくまで市区町村は「基礎」とされている(2)。つまり、市区町村の区域が、区域を位置付ける上での基準又は原点である「基礎」として、固定されているのである。

ところが、近現代日本において、現実に区域が長らく固定されてきたのは、都道府県の方である。47の区域自体は、明治自治制が安定して以降、アメリカ占領期や戦後沖縄の米国支配にあった時代(「アメリカ世(ゆ)」)も含めて、変わっていない。これに対して、市区町村の区域は、3回にわたる大合併などによって、基本的には常に拡大し続けている。つまり、合併前の市町村は、合併後の市町村より常に狭域であり、旧市町村が「基礎」であるならば、合併後の新市町村は、常に広域性を帯びるはずである。合併後の新市町村は「基礎」とはいえないかもしれない。にもかかわらず、市区町村は「基礎」とされ続けている。「基礎」となる区域は、常に変動(拡大)し続けている。

したがって、狭域とは、拡大し続けている市区町村の区域に部分として含まれる区域のことである。このような区域には様々な区域がある。政令指定都市の行政区、一般に見られる財産区や地域自治区などが、こうした狭域の区域である。それだけではなく、実際には、様々な区域がある。例えば、行政村に対しては自然村・大字・村落・集落の区域がある。単に「区」と呼ばれることもある。合併市町村の場合には、合併以前の旧市町村の区域がある。自治会・町内会あるいは認可地縁団体の想定する区域や、小学校区・中学校区のような学区もある。それ以外にも、様々な区域を設定することもある。

分離性

含む/含まれる包含性がないときにも、いくつかの区域間関係がある。

第1は、分離している区域同士の関係である(図2)。例えば、高山市と高松市は分離している区域同士であり、同様に岐阜県と香川県も分離している区域同士である。さらに、高松市と岐阜県も、高山市と香川県とも、分離している。このように分離しているならば、面積を実測することによって広狭/大小を判別することはできるが、含む/含まれるという意味での広域性/狭域性は存在しない。

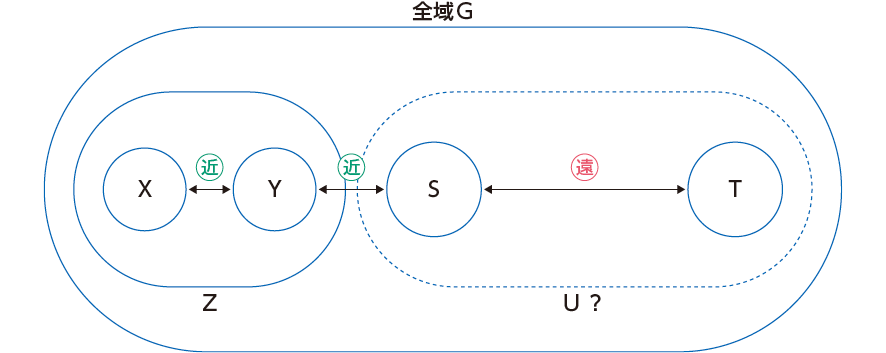

分離した区域間で問題になるのは、面積の広狭/大小ではなく、むしろ距離である。区域が接している隣接性もあれば、隣接するほどではないが相対的に近い距離にある近傍性(3)、さらに、相対的に遠い距離にある遠隔性、が重要になってくる。隣接又は近傍(近隣)する区域Xと区域Yとの間の場合には、それら両者を包含するような広域の区域Zが想定されることがある。XとYとの関係では広域性/狭域性は存在しないが、X又はYに対してZは広域性を持つ。

もっとも、区域Yと区域Sとの距離が近くても、広域の区域Z(の境界)のあり方によっては、YとSの両者がZに包含されるとは限らない。特に、区域Zの周辺部にある区域Yの場合には、区域Zに含まれない区域Sとの間で近傍性又は隣接性(近隣性)を持つことはある。さらに、遠隔にある区域Sと区域Tについては、両者間を包含する広域の区域Uは、想定しにくいといえる(図3)。あるとすれば、一国全体又は地球全体の区域(全域G)となる。

図3